Affichage des messages 1 - 25 de 25

Afficher plus »

|

Articles > 7. Histoire d'ailleurs >

Divers

1961 : un aspect du drame du Congo "belge" : Qui a tué le secrétaire général de l’ONU ? "...

L’Italie de 1919 à 1922 : creuset du fascisme mussolinien (2éme partie)

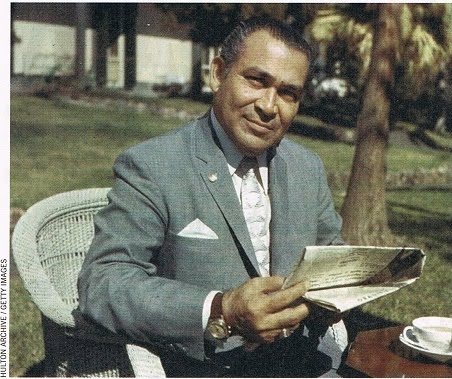

Voici la seconde partie de ce travail sur l'histoire de l'arrivée LÉGALE du fascisme au pouvoir en Italie. le mot clé de l'exposé est évidemment le mot FASCISME dérivé du radical faisceau. J'ai la faiblesse de penser que la définition que je donne dans mon livre permet le mieux d'appréhender le sens de ce mot, la voici : Un écrivain, admirateur de Barrès, écrira quelque temps plus tard en 1912, "enfin, nous verrons peut-être (…) l'éclosion d'une pensée politique assez ferme pour réunir en un même faisceau les forces matérielles et morales de la France, et leur donner cette direction convergente, faute de quoi tant d'énergies se dépensent inutiles, s'épuisent ou se relâchent". Cette citation a le mérite –c'est sans doute le seul- d'aider à comprendre l'étymologie du mot "fascisme" : c'est le faisceau. Les faisceaux étaient, à l'origine, des verges liées autour d'une hache qui formaient le sceptre du licteur, officier romain. L'idée du sceptre est elle-même née de la gerbe de blé (Alphonse de Châteaubriant publiera, en 1937, un livre à la gloire du nazisme qu'il intitulera "la gerbe des forces"). Le faisceau symbolise l'unité, l'union. Et les fascistes se proposent de rassembler des grandes forces "verticales", parallèles et donc destinées initialement à ne pas se rejoindre. Des partis, des classes sociales, des idéologies, tous et toutes plus ou moins concurrent(e)s, peuvent et doivent selon eux "converger" pour sacrifier à l'intérêt national.Traditionalisme & Révolution, Chapitre XI, La Gueuse. (à lire, ici-même) J.-P. R. LA MONTÉE DU FASCISME Dans cette Italie troublée et meurtrie des années 1919-1920, les fascistes vont se présenter comme les sauveurs de l'ordre. La naissance du fascisme et ses premiers progrès sont largement dominés par la personnalité de Benito Mussolini I. BENITO MUSSOLINI, BIOGRAPHIE SOMMAIRE, 1883-1919 a) LES ANNÉES D'INCERTITUDES ET D'ERRANCES Mussolini est né le 29 juillet 1883 à Predappio près de Forli, en Romagne. Fils d'un forgeron socialiste et athée, qui se proclame disciple de Bakounine, il a une enfance dure, indisciplinée. A 18 ans, élève au collège de Forlimpopoli, il obtient un diplôme d'instituteur et s'inscrit bientôt au Parti Socialiste. En 1902, afin de se soustraire au service militaire, il s'exile en Suisse, où il connaît une dure existence, faisant un peu tous les métiers : maçon, commis de boutique, propagandiste, manœuvre. Il a alors de nombreux contacts avec des réfugiés politiques et notamment avec des socialistes et des anarchistes russes en exil. Rentré en Italie en 1904, il accepte de passer deux ans à la caserne, redevient instituteur, participe aux luttes agraires dans sa province, s'installe quelques temps à Trente, où il collabore avec l'irrédentiste Cesare Battisti, est expulsé d'Autriche en 1909, rentre alors en Italie. En fin de compte, ces temps difficiles sont pour lui des années de formation. Par des conversations, par des lectures souvent décousues, il découvre théoriciens socialistes, romanciers et philosophes (Marx, Nietzsche, Georges Sorel et ses Réflexions sur la violence…) et il apprend le français et l'allemand.

b) LE MILITANT SOCIALISTE. A son retour en Italie, il devient un militant socialiste ardent, intransigeant et fougueux, antibourgeois et antimilitariste, bientôt assez connu pour qu'en décembre 1912, on lui confie la direction du journal socialiste Avanti, créé à Milan en 1896. Jusqu'en octobre 1914, il demeure fermement hostile à toute collaboration avec l'État bourgeois et suscite ou encourage quelques grèves générales ; quand la Première Guerre mondiale a éclaté, il a défendu l'idée du neutralisme nécessaire.

c) LA RUPTURE DE 1914 : MUSSOLINI NATIONALISTE. Brusquement, en octobre 1914, Mussolini réclame l'intervention de l'Italie aux côtés des Alliés. II est alors exclu du P.S.I, et fonde son propre journal, Il Popolo d'Italia, qui devient vite l'un des principaux organes de la presse nationaliste "interventionniste". Voici en quels termes Mussolini a rédigé l'éditorial, intitulé "Audace", du premier numéro du Populo Italia "A une époque de liquidation générale comme la nôtre..., la propagande contre la guerre est la propagande de la lâcheté...; qu'on la laisse aux prêtres..., aux jésuites…, aux bourgeois..., aux monarchistes. "La tâche des socialistes révolutionnaires ne pourrait-elle être de réveiller de la conscience endormie des multitudes, de pas jeter des pelletées de chaux vive à la face des morts - et ils sont si nombreux en Italie - qui s'obstinent dans l'illusion de vivre? [ ... ] "C'est à vous, jeunesse de l'Italie..., c'est à voua que je jette mon cri d'appel..., ce cri, ce mot que je n'aurais jamais prononcé en temps normal et qu'aujourd'hui je lance très haut à pleine voix... C'est un mot effrayant et fascinant : Guerre."[1] On discute toujours sur les mobiles de cette volte-face nationaliste, de cette "conversion" de Mussolini. Il ressort de la mise au point de P. Guichonnet, dans Mussolini et le fascisme (P.U.F., 1966) que Mussolini est devenu interventionniste pour des raisons multiples: ambitions personnelles, soif d'action, "encouragements" sous forme de subventions au Popolo d'Italia de la presse conservatrice, de grandes firmes capitalistes, comme Edison ou. Fiat, ainsi que des socialistes français et belges et, très probablement, des fonds secrets français. En 1915, Mussolini, mobilisé, part vers le front avec le grade de caporal. Blessé en février 1917, au cours d'un exercice fait à l'arrière (sic), il est alors réformé et reprend en juin la direction du Popolo d'Italia. Dans les colonnes de son journal, en "polémiste au style percutant", il combat le défaitisme au lendemain du désastre de Caporetto et soutient avec la plus grande vigueur les thèses nationalistes et bientôt annexionnistes. Après les traités de paix, ce sont de vives protestations contre la part injuste faite à l'Italie. Mussolini se livre dès lors à une- violente mise en cause du régime parlementaire, rendu responsable de la "victoire mutilée" (formule de G. d'Annunzio). Ne parle-t-il pas en effet de "ce groupe d'hommes pestiférés et syphilitiques du parlementarisme... et qui ont aujourd'hui dans leurs mains artério-sclérosées les destins de l'Italie, ce groupe d'hommes qui se nomment ministres [et qui) ne méritent pas d'autres définitions que- celles de bâtards, d'idiots, de mystificateurs." Cité par Max GALLO, Op. cit. Ainsi l'homme a évolué du socialisme au nationalisme, du pacifisme à l'interventionnisme, de la démocratie à l'apologie de la violence. Cette évolution est celle de bien des Italiens pendant la même période qui voit naître et se développer le fascisme. 2. NAISSANCE ET ESSOR DU FASCISME

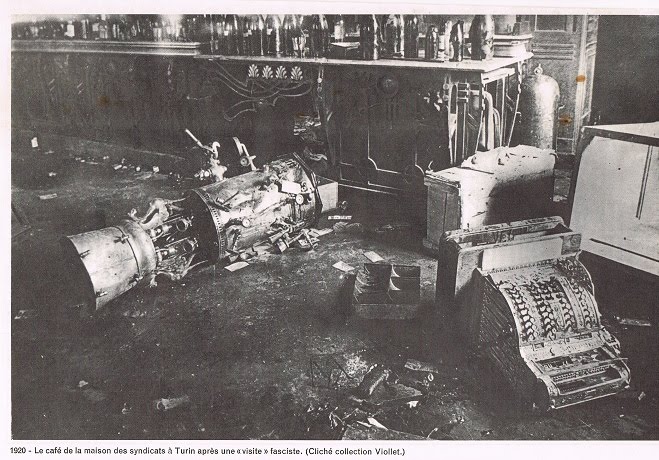

a) LA CRÉATION DES "FAISCEAUX ITALIENS DE COMBAT". Le 23 mars 1919, Mussolini, qui avait constitué à Milan, deux jours plus tôt, le premier fascio, y crée, avec une poignée (119 hommes, dont le futuriste Marinetti) d'anciens combattants des troupes d'assaut (les arditi), d'anarcho-syndicalistes et de républicains, les Fasci Italiani di Combattimento (= Faisceaux italiens de combat). Le terme "faisceaux" évoque les licteurs de l'ancienne Rome, symbole de la force et de l'autorité. Mais il rappelle aussi des souvenirs plus récents : faisceaux de paysans anarchistes siciliens de 1893 ou "faisceaux d'action révolutionnaire" rassemblant en 1914, ses militants interventionnistes. Les buts du mouvement fasciste sont, pour l'instant, extrêmement confus. Le programme initial du fascisme, adopté le 23 mars 1919, mêle aux revendications territoriales sur Fiume et la Dalmatie des préoccupations socialisantes, républicaines, et un verbalisme de- gauche. En voici quelques passages : "Établir une Assemblée constituante, laquelle sera la section italienne de la Constituante des peuples ; elle procédera h la transformation radicale des bases politiques et économiques de la communauté en assurant ainsi un développement régulier. - Proclamer la République italienne. ( …). - Souveraineté du peuple, exercée par le suffrage universel ; vote des femmes; garantie de l'initiative populaire, du référendum et du veto. - élimination de la bureaucratie irresponsable. (…). - Suppression des sociétés anonymes industrielles - et financières. - Recensement et taxation de la richesse privée. (…). - Confiscation des surprofits de guerre ; bannissement des -parasites qui ne se rendent pas utiles â la société ; taxation des héritages ; confiscation des biens ecclésiastiques pour les attribuer aux institutions d'assistance. -Réorganisation de la production sur des hases coopératives et participation des travailleurs aux bénéfices. - La terre aux paysans avec culture en coopération - Gestion des industries, des transports et des services publics confiée aux syndicats de techniciens et de travailleurs."[2] Dans le Popolo d'Italia du 23 mars 1919, Mussolini commente ainsi ce programme : "Nous nous permettons le luxe d'être aristocrates et démocrates, conservateurs et progressistes, réactionnaires et révolutionnaires, légalistes eu illégalistes, suivant les circonstances de temps, de lieu, de milieu ". Les débuts du mouvement fasciste sont difficiles. Les faisceaux ne comptent que 17.000 adhérents à la fin de l'année 1919 et les résultats des élections de novembre 1919 sont peu brillants pour les fascistes. Ils n'ont aucun élu et à Milan la seule liste qu'ils avaient présentée obtient 4.795 voix contre 170.000 aux socialistes. Cependant, trois ans plus tard, après un foudroyant essor de l'organisation qu'il avait fondée, Mussolini était désigné comme Président du Conseil et s'installait au pouvoir. Dans quelles conditions a pu se produire une aussi spectaculaire poussée du fascisme ? b) LES PROGRÈS FASCISTES. De 1919 à 1921, le mouvement fasciste - qui est devenu Parti National Fasciste en novembre 1921 - passe de 1.000 à 310.000 adhérents, répartis en 2.000 sections (720.000 adhérents en mars 1922). Il semble que l'on peut attribuer ces rapides progrès à cinq causes essentielles : 1- Le fascisme est une coalition, un lieu de convergence politique de mécontentements très divers. On retrouve, dans les rangs du parti fasciste, des anciens combattants nationalistes (dont beaucoup sont réduits au chômage), aux côtés de grands propriétaires fonciers et d'industriels, qui apportent au mouvement une aide financière considérable. Mais c'est surtout la petite bourgeoisie, irritée du désordre et des grèves nombreuses et refusant autant la prolétarisation que la perspective du socialisme, qui constitue l'armature du parti fasciste dont "... les éléments les plus nombreux et les plus déterminés sont recrutés dans les classes moyennes [...] au moment où se réunit le Congrès de Rome en 1921, sur 150.000 inscrits au Parti fasciste qui composent ses cadres, on trouve 18.000 propriétaires terriens, 14.000 commerçants, 4.000 industriels, 10.000 membres des profession libérales, 22.000 employés (dont un tiers de fonctionnaires et près de 20.000 étudiants, soit près de 90.000 membres non ouvriers; le reste sort des travailleurs agricoles (37.000) et 24.000 travailleurs des villes, pour la plupart chômeurs ou employés dans les services publies. En 1930, les proportions n'ont pas varié, 254 des 308 chefs fascistes sont issus de la petite bourgeoisie. "[3] 2- Le fascisme italien a été financé par les grands intérêts. On connaît l'ouvrage fameux de Daniel Guérin, Fascisme et Grand Capital (Maspero, 3e édit., 1965) et son idée centrale : les mouvements fascistes en Italie et en Allemagne ont été subventionnés par les magnats de l'industrie lourde (métallurgie, mines) et par les banquiers ayant des intérêts dans l'industrie lourde : "Tout d'abord, le grand capital ne songe pas (...) à pousser le fascisme à la conquête du pouvoir. II ne se sert des bandes fascistes à sa solde qu'en tant que milice anti-ouvrière. (…). Mais le jour où une crise économique aiguë menace de détruire leurs profits, où seul un "État fort" leur paraît susceptible d'assurer une rentabilité nouvelle à leurs entreprises, ils décident de faire un pas de plus. Ils lancent les bandes fascistes à la conquête du pouvoir politique. Ils instaurent, avec le concours de celles-ci, une nouvelle forme de dictature" (Daniel Guérin, op. cit.). On a parfois reproché à D. Guérin un certain schématisme. Toutefois, les spécialistes de l'histoire italienne s'accordent sur le financement du fascisme par les grands intérêts. Ce processus s'amorça dans les milieux ruraux, où les grands propriétaires fonciers de Toscane et d’Émilie, d'abord contraints à des concessions par la grève des "braccianti" (ouvriers agricoles, JPR, qui n'ont que leurs bras) en octobre 1920 commencent à subventionner des petites formations para-militaires recrutées parmi les chômeurs. L'objectif de ces groupes de combat, mis sur pied par des hommes comme Italo Balbo ou Arpinati, est de terroriser les ruraux et de détruire lieurs organisations syndicales, leurs "ligues", leurs coopératives. Dans les villes, la Confindustria, organisation patronale italienne, finance aussi le mouvement fasciste, en particulier après les grèves à caractère insurrectionnel d'août-septembre 1920 (On trouvera sur ce sujet une mise au point dans Robert Paris, Les origines du fascisme, Flammarion, 1968). Il est aujourd'hui établi que des fonds abondants ont été versés au mouvement fasciste par les grands capitalistes agrariens et industriels et que c'est là une raison fort importante des progrès des organisations fascistes. 3- C'est en effet l'organisation, plus que le nombre, qui fait ta force du mouvement. Après quelques conflits de personnes en 1921 (dont celui qui opposa quelques temps à Mussolini les anciens officiers Dino Grandi et Italo Balbo), les rivalités s'estompèrent quand Mussolini proposa de transformer le mouvement en parti. Dans ce Parti National Fasciste (P.N.F.), Balbo se vit confier l'organisation militaire des groupes fascistes : ils eurent leur uniforme, la chemise noire (en signe de deuil national pour les terres "non rendues"), leur salut (olympique) et bien sûr - et surtout - leur armement, prélevé dans la plupart des cas dans les armureries de l'État ; bientôt ces équipes, ces "squadre" passèrent à l'action. Quant à Grandi, il fonda les syndicats fascistes, regroupés dans l'Union ouvrière du Travail : ils recrutaient principalement des chômeurs et les transformaient aisément en briseurs de grèves. 4- L' "Action persuasive", véritable terreur blanche, est un autre facteur du progrès fasciste. A partir de l'été 1920, les équipes mussoliniennes (les squadre) passent à l'offensive. Bien équipées en armes et en moyens mécaniques, encadrées par d'anciens officiers des corps francs, les 200.000 "Chemises Noires" lancent des expéditions punitives, montées en guise de ripostes aux mouvements populaires de l'été 1920. Mécanisme général des expéditions punitives : "Une colonne de camions se forme, souvent de nuit, dans un centre urbain relativement éloigné du lieu qu'il s'agit de frapper pour obtenir un plus grand effet de surprise. Les bâtiments et les personnes à atteindre sont soigneusement notés d'avance. En arrivant à la ville, au bourg ou au village désigné, les sièges d'organisations socialistes sont pillés et incendiés, les dirigeants emmenés dans la campagne pour y être assassinés. Dans la plus douce hypothèse, quand l'opération a lieu de jour, on se borne à imposer leur démission aux municipalités marxistes, à bannir du pays les principaux responsables et à bâtonner vigoureusement, après l'avoir abreuvé d'huile de ricin, quiconque ne se découvre pas assez vite devant les fanions fascistes ou résiste de façon quelconque aux injonctions des "squadristi".[4]" Les fascistes commencent par se rendre maîtres de la campagne italienne. En Vénétie, dans la vallée du Po, en Toscane, en Ombrie., ils multiplient les coups de main en réplique aux occupations de terres. Dans l'ouvrage cité ci-dessus, Maurice Vaussard a dressé un bilan, qui atteste la sauvagerie destructrice (les expéditions fascistes dans la province de Rovigo ([5]) : plus une seule organisation syndicale ou coopérative ne subsiste, des dizaines de morts, 4 à 5 000 blessés ou torturés, plus de 300 demeures privées saccagées et brûlées. Dans les villes, les squadre s'attaquent aux journaux socialistes (Il Lavatore de Trieste, octobre 1920), aux sièges d'organisations syndicales (Bologne, 4 novembre 1920 et 8 janvier 1921; Trieste, février 1921), qu'ils mettent à sac. Les municipalités de gauche et d'extrême gauche sont, elles aussi, systématiquement attaquées, par exemple, celle de Bologne le 21 novembre 1921, où les squadristes ouvrent le feu sur la municipalité au moment où celle-ci se présente devant la foule, sur le balcon de la mairie (10 tués ce jour-là à Bologne). Les militants ouvriers sont abattus, souvent dans des conditions atroces, comme le communiste Valenti, à Fossombrane (Ombrie), le 12 octobre 1922 : "Et Valenti fut tué. C'était conforme aux lois de la guerre, il le savait. L'horrible, ce fut la façon dont il fut tué. Garrotté, Valenti avait été jeté dans une automobile qui filait vers Fossombrone. En route, après l'avoir abreuvé d'outrages et couverts de crachats, ses tortionnaires lui coupèrent le nez et les oreilles et le lardèrent de coups de poignard. A Fossombrone, ils attachèrent leur victime sanglante au garde-boue de l'automobile et la traînèrent ainsi par les rues désertes, car la population terrorisée, se cachait dans les demeures closes. Lee assassins tenaient la rue [...]. Du local fasciste, l'automobile, remorquant son affreuse charge, repartit par les rues et les routes, changeant d'allure pour varier et prolonger le plaisir. Ce n'est qu'arrivé au cimetière de Fossombrone que Valenti fut achevé."[6] Tous ces crimes, les fascistes italiens les commettent avec la complicité, et parfois la protection, de l'appareil d'État. 5- La complicité de l'appareil d'État a constitué un facteur décisif de l'essor du mouvement fasciste. A tous les échelons de cet appareil d'État, les fascistes trouvent complicités ou protections de la part des policiers, des fonctionnaires et des juges, dans les milieux gouvernementaux, dans la grande presse. Les "Chemises Noires" ont presque toujours bénéficié de l'appui des forces de police, qui ne commencent à se manifester qu'au moment de la riposte populaire aux expéditions punitives. Le correspondant du journal anglais The Nation a dressé la statistique suivante pour la période du 5 au 21 avril 1921 "- Rixes avec armes à feu : 60. - Personnes frappées à coup de gourdins 34. - Tués 49 (dont 43 socialistes et 6 fascistes). - Blessés 720. - Locaux envahis et saccagés : 40 (dont 38 socialistes et 2 fascistes. - Locaux incendiés (Maisons du Peuple, Bourses du Travail) : 70. - Arrestations : fascistes 2 ; socialistes 212. "[7] II n'est pas étonnant que, forts de cette impunité, les squadristes aient multiplié les violences. Dans les milieux gouvernementaux eux-mêmes, les fascistes bénéficient de nombreuses complaisances. Dès 1920, une circulaire de Bonomi, ministre de la Guerre, recommandait aux 50.000 officiers en cours de démobilisation d'adhérer aux faisceaux mussoliniens, que bientôt ils encadreront et dirigeront. Giolitti, chef du gouvernement italien à la veille des élections de mai 1921, appuie ouvertement le mouvement fasciste en qui il ne voit qu'un fait "éphémère" et un utile contrepoids à la force des syndicats et des socialistes, ainsi qu'au Parti Populaire de Dom Sturzo, C'est lui qui, pour satisfaire les fascistes, fait dissoudre la municipalité socialiste de Bologne, le 2 avril 1921, et peu après celles de Modène, Ferrare et Pérouse, ainsi que d'une centaine d'autres villes "pour raisons d'ordre public". C'est son gouvernement qui, par une circulaire du 7 avril, invite les magistrats à suspendre toutes poursuites judiciaires contre les fascistes, devenus alliés électoraux de Giolitti sur les listes du "Bloc National". La grande presse a, elle aussi, sa part de responsabilité et de complicité avec les groupes de choc mussoliniens. Ainsi, peu après le coup de force des fascistes contre la municipalité de Bologne, en novembre 1921, la grande presse décrit l'événement comme un exemple des méfaits que peuvent commettre les "subversifs", c'est-à-dire les socialistes. A partir de cette époque, l'ensemble de la grande presse présente tous les attentats fascistes sous la rubrique "activité criminelle des subversifs". L'un des meilleurs historiens de l'Italie contemporaine, Maurice VAUSSARD, a souligné combien cette complicité de l‘État libéral à l'égard du Parti fasciste avait contribué à démoraliser, et du même coup à désarmer, les forces populaires qui auraient pu s'opposer à lui. Vaussard a parlé de "la stupeur qu'éprouve un peuple naturellement pacifique à voir l'armée, les préfets, les magistrats, les forces de police, soutenir les agresseurs, en sorte qu'à employer à son tour la violence, il se sent en quelque sorte hors-la-loi". Les fascistes doivent ainsi leurs premiers succès autant aux appuis qu'ils trouvent dans les milieux dirigeants des affaires et du gouvernement qu'à leurs propres efforts. Bientôt, une incroyable accumulation d'erreurs et de faiblesses de la part de ses adversaires va ouvrir à Mussolini les chemins du pouvoir.

3. LA CONQUÊTE DU POUVOIR

Les fascistes la réalisent avec une grande facilité. En fait, elle réussit grâce à ce qu'on a pu appeler "une somme remarquable d'abdications et d'erreurs". Il faut évoquer pour expliquer cette arrivée au pouvoir du Parti fasciste - dans la légalité - une double capitulation celle de l'Italie populaire, celle de l'Italie des notables.

a) ERREURS ET FAIBLESSES DE L'ITALIE POPULAIRE. Le mouvement ouvrier italien (syndicats, Parti socialiste[8], ainsi qu'une fraction du Parti Populaire) a fait une analyse inexacte du fascisme et a mis en œuvre, pour lui barrer la route, des moyens inefficaces. 1- Une analyse erronée. La nature même du fascisme n'a pas été décelée par les chefs syndicalistes et socialistes. Dans L'Information Historique (n° 4 de 1967), Armando SAITTA a clairement montré que tous les hommes politiques italiens se sont trompés dans leur appréciation du phénomène fasciste, à ses débuts. Ce qu'ils n'ont pas compris, dit-il, c'est que "le fascisme est profondément différent de ces mouvements (nationalistes, autoritaires, antiparlementaires) qui l'ont précédé. C'est la réponse d'une classe - la bourgeoisie - à ce mouvement de masse qu'avait été la révolution communiste [de 1917] ". Les organisations de la gauche italienne ont commis deux erreurs fondamentales de jugement. Elles ont parfois - c'est le cas du jeune Parti Communiste Italien - amalgamé toutes les formes de la domination bourgeoise, mettant dans "un même sac tout ce qui n'était pas l'avant-garde consciente de la classe ouvrière" (selon le mot de Palmiro Togliatti), se refusant à établir une différence entre la- démocratie parlementaire bourgeoise et une possible domination du fascisme. Quant aux socialistes, ils n'ont pas été plus lucides : "En juin 1924, en pleine crise Matteoti, le leader socialiste Claudin Treves, interviewé par ce grand savant qu'était Levi della Vida, parla du fascisme et de la crise comme s'il s'agissait d'une crise parlementaire normale "Faites bien attention ; nous sommes au début de l'été, et en été, en Italie, il ne se produit jamais rien en fait de politique. Naturellement les choses mûrissent à la rentrée parlementaire en automne... Mussolini s'en ira sans que les squadristes mettent le pays â feu et à sang. Et l'on aura un gouvernement de transition qui préparera les élections".[9] Une aussi grave incompréhension du phénomène fasciste, une telle sous-estimation de sa force expliquent, pour une bonne part, l'inefficacité des moyens de la riposte populaire. 2- Inefficacité de la riposte populaire. Les divisions très profondes de la gauche, la rivalité aiguë des partis ouvriers, "trop occupés à se donner des coups de bec entre eux.., pour prêter attention au danger commun" (P. Nenni), vont être lourdes de conséquences. Socialistes et, syndicalistes, dans leur grande majorité, s'en tiennent à une attitude strictement légaliste. Alors que l'épreuve de force est pratiquement déclenchée depuis septembre 1920, ils s'obstinent à mener le combat sur le seul terrain judiciaire et parlementaire, multipliant les appels au calme. "Le fascisme" écrit la Battaglia Sindacale du 29 janvier 1921 "ne peut en aucun cas être vaincu sur le terrain d'une lutte armée, mais seulement sur celui d'une lutte légale". Matteoti et les Bourses du Travail donnent comme consigne aux ouvriers et aux paysans : "Restez dans vos maisons ; ne répondez pas aux provocations. Même le silence, même la lâcheté sont parfois héroïques". Les socialistes iront même, sur l'incitation du Président du Conseil Bonomi, jusqu'à signer avec les fascistes, le 3 août 1921, un "pacte de pacification", que ceux-ci ne tarderont pas à dénoncer. Lorsque se constitue une milice populaire, les "arditi del popolo", elle est raillée et désavouée par les socialistes et par la CG.L. (CGT italienne, JPR), tandis que les communistes montrent à son égard la plus grande méfiance. Enfin, le mouvement syndical présente bien des faiblesses. Ses troupes sont démoralisées : la C.G.L. italienne n’a pas pu empêcher les réductions de salaire entre 1920 et 1922. Certains chefs syndicaux ont une attitude équivoque : des contacts sont établis entre Mussolini et d'Aragona, secrétaire général de la C.G.L.. (Car) beaucoup de travailleurs sont abusés par la phraséologie révolutionnaire de Mussolini, déclarant, par exemple, à la veille de la marche sur Rome : "Les hommes du Travail n'ont rien à craindre du pouvoir fasciste..., leurs justes droits seront loyalement garantis. ". Aussi n'est-il pas étonnant que la grève générale, décidée par la C.G.L. et par les socialistes le 1er août 1922 soit brisée en quelques jours par l'action convergente des forces de répression de l'État et des Chemises Noires. Partout, l'affrontement entre des masses démoralisées et affaiblies par la montée du chômage (606.000 chômeurs en janvier 1922 contre 102.000 en décembre 1920) et un fascisme en plein essor tourne à l'avantage de ce dernier. Mussolini réussit en cette circonstance une opération politique doublement bénéfique : dresser un constat d'incapacité du régime établi et présenter le Parti fasciste comme seul capable de sauver l'Italie du "péril bolchevique", revendiquant un pouvoir que les notables vont bientôt lui abandonner.

b) L'ITALIE DES NOTABLES CAPITULE DEVANT MUSSOLINI. L'Italie de la bourgeoisie libérale, celle des hommes qui exercent le pouvoir politique depuis le début du xx° siècle, porte une responsabilité écrasante dans l'avènement du fascisme au pouvoir. C'est elle qui a ouvert les portes du Parlement au Parti fasciste. C'est elle qui a appelé Mussolini au pouvoir. 1- Le Parlement ouvert au Parti fasciste. - En mai 1921, le Parti fasciste a 32 élus aux élections législatives et, parmi eux, Mussolini. Les candidats fascistes se sont présentés sur les listes du "Bloc National", patronnées par le chef du gouvernement, Giolitti, qui a ainsi ouvert les portes de la Chambre des Députés au groupe fasciste. "Il tendait la main à des hommes qu'il savait depuis des mois dans la condition de hors-la-loi" (M. VAUSSARD). Pour Giolitti et les milieux dirigeants italiens, cette opération politique a pour but d'utiliser le fascisme pour neutraliser les deux grands partis de masse que sont le Parti Socialiste et le Parti Populaire. La manœuvre échoue complètement. Socialistes et populaires ne sont pas entamés et les fascistes sont les principaux bénéficiaires de cette stratégie, dont on u pu dire qu'elle avait été le "premier et irréparable geste de suicide" de l'État libéral. 2- Le pouvoir offert à Mussolini. Le 24 octobre 1922, au Congrès national du Parti, Mussolini réclame le pouvoir, rejetant le "misérable plat de lentilles" des quelques ministères qu'on lui propose. Il lance un véritable ultimatum "Nous voulons devenir l'État..., ou ils nous donnent le gouvernement ou nous le prenons en allant à Rome". Ce n'étaient pas là de vains mots : dès le début du mois a commencé la mobilisation des Chemises Noires en vue de la "Marche sur Rome". Cette "Marche sur Rome" est l'épisode décisif de la conquête du pouvoir par le fascisme. Mussolini l'a minutieusement préparée par des contacts politiques, par le rassemblement dans la région de Pérouse de dizaines de milliers de fascistes bien armés. Le "trésor de guerre" fasciste avait en l'occurrence reçu d'abondantes subventions des gros industriels et propriétaires. Enfin à Rome, dans les milieux gouvernementaux, ou bien l'on ne croit pas au péril fasciste, ou encore on souhaite une rénovation politique dans un sens autoritaire, opération pour laquelle Mussolini semble le mieux qualifié. En fait, la "Marche sur Rome" en reste au stade des préparatifs. Elle n'a pas lieu, car le pouvoir politique capitule. Le 27 octobre 1922, Luigi Facta, chef du gouvernement, démissionne, le roi Victor- Emmanuel III refuse de faire donner la troupe contre les Chemises Noires et, le 29, il charge Mussolini de former te gouvernement. La Chambre des Députés, réunie le 16 novembre 1922, écoute craintivement le fameux "discours du bivouac" (Je pouvais faire de cette enceinte sourde et grise un bivouac pour mes détachements) et, par 346 voix sur 429 et 7 abstentions, elle accorde au Duce (au "Guide") les pleins pouvoirs pour un an. Pendant ces douze mois, Mussolini, parvenu au pouvoir grâce à l'appui des milieux dirigeants italiens, allait jeter les bases d'une dictature qui durera plus de vingt ans. Jacques DRIMARACCI.

[1] Cité par Max GALLO, L'Italie de Mussolini, Librairie Académique Perrin, 1964. pp. 58-59. [2] Cité par Max GALLO, Le Fascisme italien, (Testes el Documents n° 23, 1956, édité par l'I.P.N.) [3] Maurice Crouzet, L’époque contemporains (T. VII de l'Histoire générale des civilisations, P.U.F., 1966) [4] Maurice VAUSSARD, Histoire de l'Italie contemporaine, 1870-1946, (Hachette, 1950.) [5] Province du député socialiste Matteoti, qui prescrit aux paysans, ses électeurs, de ne pas résister aux fascistes, de ne pas répondre aux provocations. Matteoti périra en 1924, assassiné par les hommes de main de Mussolini. [6] Umberto TERRACINI, dans L'Humanité, 4 novembre 1922, cité par Max GALLO, Le Fascisme italien, Textes et Documents, n5 23, 1965. [7] Cité par Pierre MILZA, L'Italie fasciste devant L'opinion française, 1920-1940, A. COLIN, Kiosque, coll. 1967. [8] Le Parti socialiste (PSI) se scinde en deux – naissance du PCI - en janvier 1921. [9] Armando SAITTA, article cité.

|

L’Italie de 1919 à 1922 : creuset du fascisme mussolinien (1ère partie)

Je publie un texte

didactique qui figurait dans ma collection de l’Information Historique, que j’ai découpé, classé dans un dossier "Italie" et …oublié,

englouti que j’étais dans mes thèses de géographie. L’Information Historique est une revue scientifique avec un comité

de lecture, on peut donc se fier à son jugement, elle publie des articles de

recherche et de la documentation pédagogique. A l’heure où le ventre fécond

enfante à nouveau une bête immonde, il n’est pas sans intérêt de savoir comment

est né le fascisme, en Italie. L’auteur est Jacques Drimaracci, bien connu des

enseignants d’histoire et de géographie de ma génération.les grand I, petit a sont de l'auteur, je me suis réservé le droit de les passer en couleur pour la lisibilité du texte. J.-P. R.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans une Europe meurtrie par quatre années d'un conflit sanglant, interviennent de nombreux bouleversements d'ordre économique, social ou politique. Entre toutes ces transformations, deux faits majeurs dominent l'histoire de la première moitié du XX° siècle la naissance et le développement de l'Union Soviétique à l'Est ; l'apparition en Europe occidentale du régime fasciste, fondé sur le pouvoir personnel et la violence. C'est en Italie qu'apparaît le fascisme : "Pour la première fois depuis le siècle d'or de la Renaissance - mais dans un sens négatif qui allait mener le pays à la défaite et à la catastrophe —, la Péninsule influençait le destin de l'Europe. Le fascisme, qui prétendait instaurer un nouvel ordre politique et social, faisait école dans l'entre-deux-guerres, et les dictatures, dressées contre les démocraties, en procèdent directement, y compris la plus pernicieuse de toutes, le nazisme. " Paul GUICHONNET, Mussolini et le fascisme, (PU.F., Que sais-je ?, 1966.) On se propose ici de montrer comment, dans l'Italie des "années troubles" (1919-1922), le fascisme s'est installé au pouvoir[1].

1ère partie : LA CRISE DE L'APRÈS-GUERRE

Au sortir d'une guerre longue et pénible, l'Italie connaît un malaise profond, dont les aspects sont multiples : mécontentement moral et poussée d'un nationalisme amer devant les désillusions de la victoire ; crise économique et sociale ; désordre politique.

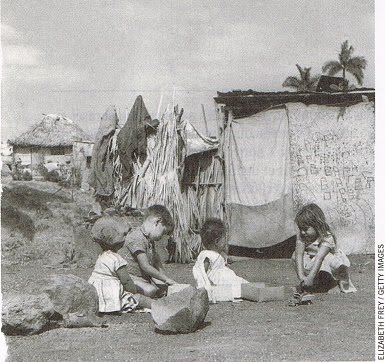

I. LES DÉSILLUSIONS DE LA VICTOIRE Les traités de paix apportent aux Italiens de graves désillusions et déclenchent une redoutable poussée du nationalisme. a) LA VICTOIRE MUTILÉE. L'Italie s'est engagée dans la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Entente après promesse, faite par les Aillés (au pacte de Londres du 26 avril 1915) de lui accorder, au lendemain de la victoire, les terres irrédentes : Trentin, Tyrol du Sud, Trieste, ainsi que l'Istrie et la Dalmatie. Or ces engagements ne sont que partiellement tenus la Conférence de la Paix n'a pas accepté les revendications italiennes sur Fiume et la côte dalmate, et l’Italie trouve que ses sacrifices sont bien mal payés. Cette première et grave déception est à l'origine d'un vif mécontentement de l'opinion publique et d'un rapide essor du nationalisme. b) L'ESSOR DU NATIONALISME. Les protestations contre les traités de paix revêtent diverses formes - Réaction officielle, gouvernementale : Orlando et Sonnino quittent la Conférence de la Paix eu claquant la porte et l'Italie est ainsi absente de la négociation, du 24 avril au 15 mai 1919. Ce n'empêche pas, le 10 septembre, la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye, qui sanctionne la naissance de l'État yougoslave et limite les acquisitions italiennes au Trentin, à Trieste et l'Istrie. - Réaction de caractère illégal, insurrectionnel, de groupes ultra-nationalistes, dont l'action la plus spectaculaire est "l'annexion" de Fiume, occupée par des contingents de troupes alliées. Cette opération est conduite en septembre 1919 par le poète et romancier Gabriele d'Annunzio. Un millier de volontaires, "légionnaires" recrutés parmi les anciens combattants, mais aussi parmi des officiers et soldats en activité, font une entrée triomphale dans la ville d'où les Alliés se retirent et où d'Annunzio lance sa proclamation fameuse : "Italiens de Fiume ! Dans le monde fol et vil, Fiume est aujourd'hui le signe de la liberté ; dans le monde fol et vil, il n'y a qu'une seule chose pure : Fiume, et il n'y a qu'une seule vérité : et c'est Fiume ! Fiume est comme un phare lumineux resplendissant au milieu d'une mer d'abjection [...]. Après cet acte de volonté rénovée, je déclare : moi soldat, moi volontaire, moi mutilé de guerre, je crois interpréter la volonté de tout le peuple sain d'Italie en proclamant l'annexion de Fiume ! " Cité par Robert PARIS, Histoire du fascisme en Italie, t. I (Maspero, 1962.) Malgré les injonctions du gouvernement Nitti, le Comandante d'Annunzio se maintient à Fiume, soutenu par les milieux nationalistes et fascistes de la Péninsule et notamment par de nombreux officiers supérieurs. L'épisode est d'importance. C'est la première manifestation de désobéissance de l'Armée au pouvoir civil ; c'est aussi l'apparition en Italie de ces formations para-militaires, de ces groupes francs, qui, ici comme plus tard en Allemagne, joueront un si grand rôle dans la chute des régimes démocratiques. A travers cette action s'exprime enfin la rancœur des démobilisés, leur irritation est rendue plus vive encore par une profonde crise économique et sociale. 2. LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE Cette crise va créer en Italie une situation révolutionnaire. a) UN GRAVE MALAISE ÉCONOMIQUE. Il s'explique par des faiblesses héritées du passé et qu'ont aggravées les quatre années de guerre. - Faiblesses héritées du passé. Elles sont ainsi décrites dans un ouvrage récent : "L'économie italienne présente encore de nombreux traits d'archaïsme. Le secteur agricole reste le plus important avec 55% de la population active. La division du sol entre immenses domaines latifundiaires et propriétés trop exiguës est un obstacle à la modernisation de l'agriculture et la production de céréales, de viande et de produits laitiers est nettement insuffisante. L'industrialisation du pays s'est opérée dans des conditions difficiles par manque de capitaux, de sources d'énergie (très peu de charbon) et de matières premières [...]. A la veille de la guerre, trois problèmes sont particulièrement préoccupants. En premier lieu, le fait que l'Italie demeure tributaire du capital étranger (Allemagne, France) et doit importer la plus grande partie de ses produits bruts (charbon anglais, fer français, coton américain). Second problème, l'opposition, renforcée depuis l'Unité, entre un Nord industriel et prospère et le Mezzogiorno, agricole, surpeuplé et misérable. Enfin, dernier problème, celui du sous-emploi qui ne peut résorber une émigration qui ne cesse pourtant de croître (900.000 émigrants en 1913) ". Pierre MILZA, De Versailles à Berlin, 1919-1945 (Masson, coll. Premier Cycle, 1968) - Conséquences directes de la guerre. L'Italie a subi de lourdes pertes humaines et matérielles. Sur 5 758 277 mobilisés (dont 42 % de paysans), elle a perdu 660 000 tués; 950 000 hommes ont été blessés, dont 220 000 resteront mutilés. Ses provinces du Nord-Est ont été saccagées par les combats et son industrie a durement ressenti la pénurie de main-d'œuvre et de matières premières. Mais ce sont principalement les conséquences financières de la guerre qui sont lourdes. L'augmentation des impôts n'a pas réussi à couvrir les dépenses militaires (148 milliards de lires) et l'Italie a dû s'endetter. Des prêts lui ont été consentis par les États-Unis, par la Grande-Bretagne et par la France ; en 1919, l'endettement est de l'ordre de 60 milliards de lires. Pour combler le déficit budgétaire qui devait atteindre en 1920 le chiffre record de 20,955 millions de lires, et tenter de rétablir un équilibre de plus en plus problématique, le gouvernement a eu recours à l'inflation. De 1914 à 1927, la masse monétaire en circulation passe de 2,7 à 20 milliards de lires. Et ici, comme ailleurs en Europe, l'inflation produit ses effets habituels : effondrement de la monnaie (la valeur du dollar passe de 8 à 28 lires entre 1919 et 1920); décalage entre la hausse des prix et celle, plus lente, des salaires ; crise sociale, dont les principales victimes sont les classes moyennes et le prolétariat industriel. b) LA CRISE SOCIALE. Les conséquences de la guerre créent une très vive agitation au sein de grandes catégories sociales : les classes moyennes, la paysannerie, le prolétariat industriel. - Les classes moyennes sont ruinées. La petite et la moyenne bourgeoisie italiennes (professions libérales, cadres du commerce et de l'industrie, rentiers et petits propriétaires fonciers non-exploitants), déjà très atteintes par l'accroissement des prélèvements fiscaux, sont plus durement touchées encore par l'inflation et par la hausse des prix. De 1913 à 1920, le coût de la vie a pratiquement quadruplé : dans le même temps, les loyers et les fermages restaient bloqués, tandis que les rentes et les intérêts des emprunts se dévaluaient. En outre, 200 000 jeunes officiers "de complément", hâtivement rendus à la vie civile en 1919 (par mesure d'économie) et qui trouvent difficilement un emploi, viennent grossir les rangs des mécontents des classes moyennes. Jusqu'alors, celles-ci avaient été le principal appui social et électoral de la monarchie parlementaire. Les perspectives de prolétarisation où les place la crise de 1919 leur sont insupportables, et, dès lors, les classes moyennes, dressées contre le libéralisme et détachées du système parlementaire, deviennent une clientèle de choix pour le fascisme. - Dans les campagnes, une flambée de révoltes agraires affecte l'Italie en 1919 et 1920. Dans un pays encore principalement agricole (55 % de la population active), la structure de la propriété rurale est caractérisée par la coexistence de très grands domaines (latifundia) et d'une foule de petites propriétés, trop exiguës pour permettre aux paysans de vivre. Sur 5 millions de propriétaires, en effet, les 9/10 se partagent 3 millions d'hectares, ne possédant même pas un hectare chacun. En revanche, le 1/10 restant accapare 19 millions d'hectares. La paysannerie italienne souhaite une réforme agraire, dont le gouvernement lui-même a évoqué la possible réalisation pendant les jours les plus sombres du conflit, renforçant ainsi cette soif de terre. Cette aspiration, qui devient celle de millions de ruraux, s'exprime dans le mot d'ordre "La Terre aux paysans". Bientôt, l'action succède aux slogans et un vaste mouvement d'occupation des terres incultes ou des latifundia se produit, ainsi décrit par F. CHABOD : "Survient la fin de la guerre, ces paysans démobilisés retournent chez eux, dans l'excitation et la fièvre d’une attente pour ainsi dire messianique. Arrive alors ce qui devait arriver. Juillet-août 1919, occupation des terres autour de la capitale même. Des masses de paysans, drapeaux rouges en tête, au son d'une marche et même parfois au son des cloches[2], vont occuper les terres non cultivées de gros propriétaires, parfois même des terres cultivées.. ". Frederico Chabod, L'Italie contemporaine, Domat-Montchrestien, 1950. Le mouvement s'étend bientôt à toute l'Italie du Centre, du Sud et même du Nord, soutenu à la fois par les organisations d'extrême-gauche (Federterra, (Fédération Italienne des Travailleurs de la Terre, affiliée à la Confederazione generale del Lavoro, C.G.L.) et par certains milieux catholiques, qui réclament la collectivisation des terres et la gestion directe des exploitations par les "conseils de fermes". On a parlé, à ce propos, d'un "bolchevisme blanc", animé par Miglioli, député du Parti Populaire. De toutes façons, qu'elles se fassent derrière des drapeaux rouges ou au son des cloches, ces occupations de terres irritent et inquiètent les propriétaires fonciers, regroupés au sein de l'Association des Agrariens, la Confragricoltura (ils seront les premiers bailleurs de fonds des bandes fascistes) et ils qualifient indistinctement de "bolcheviques" toutes ces ligues et coopératives paysannes. Certaines mesures sociales, prises par le gouvernement Nitti, comme l'extension aux paysans de l'assurance contre les accidents de travail, ne suffisent pas à calmer les esprits ni à empêcher les grèves agraires des braccianti (ouvriers agricoles). Au même moment, la crainte de la subversion communiste gagne les milieux industriels urbains. - Le mécontentement ouvrier et les grèves avec occupations d'usines se développent dans tous les grands centres industriels d'Italie en 1919-1920. Les conditions d'existence de la classe ouvrière se sont aggravées au lendemain de la guerre. Malgré les coûteuses subventions de soutien au "prix politique" du pain, le pouvoir d'achat des ouvriers a été amoindri par la hausse des prix, deux fois plus importante que celle des salaires entre 1913 et 1920. Si l'artisanat occupe encore une place essentielle dans la production industrielle, la grande industrie s'est développée dès le XIXe siècle dans quelques grands centres du Nord, comme Turin, Gênes, Milan et ses environs. La guerre de 1914-1918 a permis aux grandes sociétés capitalistes de réaliser des affaires d'or et a renforcé leur puissance. Ainsi en va-t-il pour l'ILVA, groupe sidérurgique important, la FIAT, l'ANSALDO de Gênes, trust de la métallurgie. C'est précisément dans ce triangle d'industries lourdes Turin-Milan-Gênes que se sont groupées des populations ouvrières compactes, parmi lesquelles se recrutent "les divisions cuirassées du mouvement socialiste" (F. CHAB0D). La Confédération Générale du Travail Italienne (G.G.LL.), qui, de 600 000 adhérents en 1919, passe à 1.926.000 en septembre 1920, trouve là ses militants les plus décidés. Quant aux syndicats catholiques, avec 1.200.000 inscrits, ils constituent une force non négligeable. Depuis, 1917 une partie importante du mouvement ouvrier italien regarde vers la Russie des Soviets et en 1919, et surtout en 1920, se multiplient les grèves à tendance révolutionnaire. La vague d'arrêts de travail débute au printemps de 1919, après le vote en février de la loi des 8 heures, que le Parlement refuse de généraliser. Elle s'accompagne immédiatement de l'occupation des fabriques, (dont) les organisations ouvrières veulent assurer la gestion directe. Une explosion de grèves sanglantes, au début de 1920, cause 320 morts. Le mouvement culmine en août- septembre 1920 il y a alors 600 000 grévistes; les usines sont occupées, surtout en Piémont et en Lombardie; des "Conseils d'usine", composés d'ouvriers, s'y installent, y organisent le travail, la gestion et l'autodéfense dans un décor de drapeaux rouges et d'inscriptions révolutionnaires. Le 7 septembre, l'ambassadeur de France, Barrère, télégraphie au Quai d'Orsay : "L'industrie métallurgique et mécanique italienne est en plein bolchevisme". Face à cette vague de fond, le gouvernement Giolitti, successeur en juin 1920 du gouvernement Nitti démissionnaire, choisit la tactique de l'usure, du pourrissement, laissant le mouvement s'amplifier sans intervenir, tant que l'ordre public n'est vraiment pas en danger. Giolitti déclarera par la suite qu'il avait voulu : "que les ouvriers fissent eux-mêmes leur expérience, afin qu'ils comprennent que c'est un pur rêve de vouloir faire marcher les usines sans l’apport des capitaux, sans techniciens, sans les crédits des banques. Ils essaieront, ils verront que c'est un rêve, et cela les guérira de dangereuses illusions". Cité par F. Chabod, op. cit. L'automne 1920 voit le reflux du mouvement ouvrier après un accord entre les syndicats et le patronat de la Confindustria sur les augmentations de salaires et le principe de la participation ouvrière à la gestion. C'est la fin de la "phase bolchevisante"; c'est aussi la retombée de l'enthousiasme, la "montée du scepticisme et du dégoût", la lassitude parmi les masses, après beaucoup de batailles mal conduites et perdues. Chez les possédants italiens, dirigeants industriels et agrariens, cet ensemble de mouvements révolutionnaires des années 1919 et 1920 a fait passer un frisson de grande peur sociale. Une grande peur à contre-temps, d'ailleurs, puisque c'est au moment précis où s'éloigne le danger d'une véritable révolution générale que la crainte d'un bouleversement social devient de plus en plus aigu dans une large fraction de la bourgeoisie italienne. Patrons et propriétaires fonciers commencent alors à financer le mouvement fasciste, qui leur apparaît comme la seule protection efficace contre la subversion bolchevique. Le régime

politique en place n'est plus, à leurs yeux, en mesure de faire face à la "menace

rouge", affaibli qu'il

est par la crise qu'il traverse. NB. photo ci-dessous extraite de T.D.C., n°56, mai 1970. Le régime politique italien - la monarchie parlementaire - souffre en ces années de "pré-fascisme" de deux maux profonds l'instabilité ministérielle et la rivalité des partis.

a) L'INSTABILITÉ MINISTÉRIELLE. Très grande déjà avant la guerre, elle s'accentue. Cinq ministères se succèdent de 1919 à 1922 : ceux de Orlando, Nitti, Giolitti, Banemi et Facta. L'opinion est lassée par la fréquence des crises et des remaniements ministériels. Le système parlementaire est violemment mis en cause par les nationalistes et par les fascistes, qui le rendent responsable des déconvenues de la Conférence de la Paix. Il est non moins critiqué par les possédants, qui lui reprochent la perpétuation des désordres sociaux, des difficultés économiques et de la liberté de mouvement laissée aux "Rouges" par Giolitti lors des grèves de l'été 1920.

b) LA RIVALITÉ DES PARTIS. L'émiettement des groupes parlementaires et leurs rivalités sont très marqués. - Trois grandes formations se partagent les suffrages des électeurs les partis de gouvernement, le Parti Populaire Italien, les Socialistes. - Les partis de gouvernement (Démocrates libéraux de Nitti, Radicaux, Modérés) constituent des forces politiques traditionnelles issues de la bourgeoisie libérale, qui soutiennent sans réticence le régime et ne sont séparées que par de minces différences idéologiques. Faibles toutefois sur le plan de la représentation, leur union, en outre, est rendue difficile par des querelles -de personnes. - Le Parti Populaire Italien, d'inspiration démocrate- chrétienne, fondé par le prêtre sicilien Don Luigi Sturzo, compte 100 députés aux élections de novembre 1919. C'est en principe un parti de centre gauche, bien que certains de ses éléments, groupés autour de Miglioli, soient proches des marxistes, Les "Populaires" ne participent aux coalitions ministérielles qu'avec réticence (la "question romaine", née de l'installation du roi d'Italie à Rome, ne sera vraiment résolue que par les accords de Latran, en 1929). - Les Socialistes constituent théoriquement une force très importante. Avec leurs 156 élus de 1919 (contre 52 auparavant), ils occupent le tiers des sièges à la Chambre des Députés et le nombre des militants est passé de 50.000 en 1911: à plus de 200.000 en 1919. Ils contrôlent 2.000 municipalités et 26 Conseils provinciaux[3] sur 69. - L'extrême-gauche est divisée. Le parti socialiste est en effet divisé entre plusieurs tendances : Une minorité réformiste accepte le jeu parlementaire : elle dispose à la Chambre d'une forte représentation. La majorité "maximaliste", avec Antonio Gramsci et Amadeo Bordiga, est au contraire partisane du "tout ou rien". Elle recommande l'action directe, la prise du pouvoir par la violence et l'instauration de la dictature du prolétariat. En fait, le maximalisme ne dépasse pas le niveau de la phraséologie révolutionnaire. Ses violences verbales auront pour principal effet d'effrayer la bourgeoisie et de provoquer en retour l'offensive du fascisme. Une dernière tendance, enfin, favorable à l'adhésion à la Troisième Internationale et à l'alignement sur les thèses de Moscou, fera bientôt scission, au Congrès de Livourne de janvier 1921, créant le Parti Communiste Italien : "Les deux formations, désormais rivales, entrèrent en acerbes polémiques, dépensant des forces qui eussent dû s'unir contre la montée de la réaction sociale et du fascisme. " (P. Guichonnet). Ces divisions de la gauche politique se retrouvent dans le mouvement syndical et notamment au sein de la C.G.L. dominée par le Parti Socialiste. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que le régime parlementaire connaisse un discrédit de plus en plus marqué. L'instabilité des ministères, les luttes acharnées de partis souvent divisés contre eux-mêmes, l'inefficacité face aux graves problèmes économiques et sociaux créent un climat de désarroi profond, que Mussolini et le mouvement fasciste sauront exploiter à leur profit. (Sera continué. L’Italie de 1919 à 1922 : creuset du fascisme mussolinien (2éme partie)) NB. la vision de 1900 (Novecento) film franco-germano-italien réalisé par Bernardo Bertolucci et sorti en 1976 est vivement conseillée. (J.-P. R) [1] Ce travail n'a aucune prétention d'originalité : son auteur a largement puisé dans la documentation citée en annexe bibliographique (note de J.D.). [2] L’auteur semble vouloir dire que parfois le curé accompagnait cette manifestation … cf. infra [3] Correspondant à nos conseils départementaux. JPR |

septembre 1938, les « accords de Munich », par Nicolas Devers-Dreyfus

Concernant la conférence de Munich, je conseille vivement la lecture du cours LES R.I. DE 1936 à 1939. C. "LES GRANDES MANOEUVRES" Vendredi, 28 Septembre, 2018 Le texte est signé entre l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et

l’Italie, représentés respectivement par Hitler, Daladier, Chamberlain

et Mussolini, à l’issue de la conférence tenue du 29 au 30 septembre

1938. Au Bourget, l’avion Poitou qui ramène le président du Conseil, Édouard Daladier, de la conférence de Munich atterrit. Les ministres sont là pour l’accueillir, ainsi que la foule prévenue par la radio : « Vive Daladier ! Vive la paix ! » Acclamé mais lucide, il murmure à un ami : « Les malheureux, s’ils savaient ce qu’ils applaudissent ! » tandis qu’à Londres où le premier ministre, Neville-Chamberlain, brandit devant la foule l’accord signé en déclamant : « Le Führer, un homme sur qui on peut compter lorsqu’il a engagé sa parole. » Winston Churchill déclare aux Communes : « Vous avez eu à choisir entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre ! » Comment en était-on arrivé là ? Plutôt Hitler que le Front populaire : face aux menaces de l’Allemagne nazie et des dictateurs, la France et le Royaume-Uni répondent par une politique d’accommodements (c'est l'apaisement). À l’immense promesse des Fronts populaires succède la contre-offensive de la réaction, le temps des renoncements. Mois après mois, les fascismes marquent des points, encouragés par la passivité, quand ce n’est pas la complicité des milieux dirigeants des démocraties. Le gouvernement de Front populaire engage toutefois un véritable effort de réarmement, contrarié par l’incompétence de l’état-major et les sympathies troubles de la majorité du patronat. La réaction haineuse des patrons en 19381936 : remilitarisation de la Rhénanie en mars, puis de la rive gauche du Rhin en mai, alors que la supériorité militaire de la France demeure écrasante ; en mai toujours, occupation d’Addis-Abeba par les Italiens ; 17 juillet, putsch militaire en Espagne ; signature du pacte anti-Komintern germano-japonais le 25 novembre, que rejoindra un an plus tard l’Italie. L’année 1937 voit l’affrontement des forces en présence se polariser en Espagne. 1938 : échec du Front populaire en France et réaction haineuse des patrons, à la mesure de leur peur de 1936. En Espagne, alors que le gouvernement de Léon Blum se rallie à une illusoire non-intervention, l’équilibre est rompu par l’intervention massive des puissances de l’Axe ; reflux des armées de la République. En mars, c’est l’Anschluss, annexion de l’Autriche. Vient alors le tour de la Tchécoslovaquie. Le nouvel État multinational créé fin 1918 a été porté sur les fonts baptismaux par la France victorieuse, qui garantit son existence et pilote la création de son armée. la Tchécoslovaquie est devenue l’État le plus démocratique, le plus prospère et ouvert au progrès de l’Europe centrale. Mais la minorité allemande de la région frontière des Sudètes représente 3 millions d’habitants sur un total de 15 millions. Dès l’arrivée au pouvoir d’Hitler, les revendications des germanophones sont captées par le nazi Konrad Henlein, prétexte pour Hitler à exiger le rattachement au Reich des Sudètes. Le président tchécoslovaque, Edvard Beneš, ne veut rien céder avant que les grandes puissances aient garanti l’intégrité territoriale de son pays. Face aux menaces d’Hitler, le gouvernement britannique multiplie les gestes de conciliation, à la grande honte des milieux antifascistes européens. Le 12 juin, Daladier lui-même avait rappelé solennellement « le caractère sacré et irrévocable » de l’engagement de la France, tandis que l’URSS est prête à l’action pour peu qu’on donne à son armée une autorisation de passage par la Pologne. Hitler précipite la crise, déclarant qu’il annexera la région le 1er octobre 1938. Mobilisation en retour de l’armée tchécoslovaque et rappel d’un million et demi de réservistes en France. Alors qu’on semble au bord de la guerre, Mussolini pousse Hitler à convoquer une conférence. Au lieu d’un pays neutre, les « démocraties » acceptent qu’elle se tienne à Munich, et sans la participation des principaux intéressés, les Tchèques (ni de l'URSS, JPR). Opposition des 73 députés communistesL’Humanité, par la plume de Gabriel Péri, s’inquiète à juste raison de ce qui va advenir. C’est la capitulation avec l’abandon immédiat des Sudètes. Le Reich s’agrandit d’autant. La Pologne des colonels participe à l’hallali en annexant un morceau de Silésie. La Hongrie du dictateur Horthy en fera bientôt de même au sud. Le journal du samedi 1er octobre titre : « L’armée hitlérienne entre aujourd’hui en Tchécoslovaquie » et souligne que « des fortifications et du matériel qui ont coûté plus de vingt milliards et dont la perte laisse un peuple entier sans défense sont livrés à l’agresseur fasciste ». Gabriel Péri y signe un article prémonitoire : « On n’a pas le droit de prostituer le beau nom de la paix. » Après l’ultimatum franco-britannique au gouvernement tchécoslovaque, le général Faucher, chef de la mission militaire française, démissionne de l’armée. À la Chambre, presque tous les groupes politiques approuvent l’accord, à l’exception des 73 députés communistes, du nationaliste Henri de Kérillis et de Jean Bouhey, député SFIO de la Côte-d’Or. Le 5 octobre, le président Beneš démissionne. Mars 1939, la République espagnole agonise, les armées du Reich envahissent la Bohême et la Moravie, mettant la main sur les usines Skoda. La guerre est proche. Nicolas Devers-Dreyfus La paix sous le « bruit de mâchoires »

L’association des écrivains tchécoslovaques réagit en ces termes : « Que personne ne se fasse aucune illusion, après nous viendra le tour d’autres peuples et d’autres pays. » Dans Ce soir du 1er octobre 1938, Louis Aragon indique : « La paix qui ne saurait être la curée des seigneurs de la guerre avec ce grand bruit de mâchoires autour de nous qui ne nous dit rien qui vaille… » |

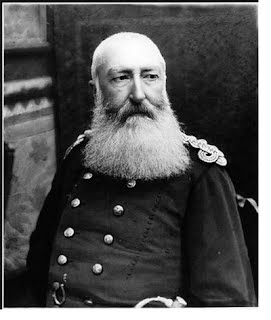

Le Congo de Léopold II et celui d’Éric Vuillard

L’histoire

du "Congo belge" est une autre illustration des méthodes

impérialistes du XIX° siècle dont Hitler et ses acolytes feront leur miel au

XX° siècle (lire le livre irremplaçable de Sven LINDQVIST, "Exterminez toutes ces brutes ! ")[1]

Dans son livre (96 pages, lecture obligatoire), intitulé sobrement CONGO -édition Babel-, Éric Vuillard nous parle de la conférence

de Berlin Berlin, février 1885, les puissances colonisatrices se partagent l’Afrique et de la colonisation de l’Afrique dont celle du Congo qui deviendra

le Congo belge. Il dresse le portrait terrible de deux "conquistadores" du XIX°

siècle, massacreurs épouvantables dont l’idéologie officielle fit des héros. ci-contre le roi Léopold II, impérialiste de bon aloi. Mais je vais parler ici des personnages - bien réels - dont Eric Vuillard dresse le portrait et d'abord, le jeune lieutenant Lemaire... UN JEUNE LIEUTENANT Lemaire avait vingt-sept ans quand il fut nommé â la tête du district de l’Équateur. Il débarque à Banane en 1889. Au début, il travaille comme adjoint du commissaire au district des Cataractes. Un an plus tard, il est à Equateurville. Il y reste trois ans. Ses effectifs seront de dix Blancs et de cinq cents Noirs. Et pour toute organisation, il n'a rien d'autre que ça : quelques fusils, quelques livres de comptes. Lemaire règne sur un immense morceau de vide, le blanc d'une carte. Mais il faut tout de même bouffer ; ses soldats doivent bouffer, toute la petite troupe qui forme l'embryon du nouvel Etat doit bouffer. Alors, on fait venir les chefs de village. On leur cause. Ceux qui ne seront pas amis auront la guerre ; être ami, cela veut dire fournir des hommes et des vivres; et aussitôt, ça se corse. Quelques chefs tentent de négocier pour éviter le pire, mais les exigences de Lemaire sont exorbitantes. Et voici que les villages prennent feu. Les uns après les autres, ils brûlent. D'abord sur la rive droite du fleuve, cinq villages brûlent. Puis le village de Bakanga est incendié. Quelques jours après c'est le village de Bolobo. Tous les villages irebu brûIent. Ceux de Bokaka et de Moboko brûlent. Ifeko est rasé. Bangi est rasé. Lemaire parcourt la forêt. Il surgit brusquement avec sa petite troupe armée, exige des hommes, de la nourriture. On palabre. Lemaire menace. Parfois, on se prosterne et on livre son tribut d'hommes et de chèvres. D'autres fois, des flèches pleuvent, les hommes se retirent dans la forêt; et Lemaire fait mettre le feu aux huttes. Il regarde brûler tout ça avec un fond de tristesse bizarre. Car Lemaire est triste, jeune et triste, il a peut-être été jeté dans tout ça sans comprendre et voici qu'il y trouve à la fois plaisir et horreur, comme il le dira lui-même plus tard, l'horreur est remontée lentement en lui, en secret, mais il a continué à brûler, à tuer, il a pendant quatre ans traversé la brousse et la forêt en tous sens, il a continué à récolter des vivres pour ses troupes, brutal, aveugle. Il a fait son devoir, son affreux petit devoir, il l'a fait avec ses yeux pleins de scrupules et de tristesse, et brusquement, au bout de quatre ans de crimes, sous sa pergola de feuillages, voici qu'un beau matin, au moment où le soleil passe au-dessus des arbres, le petit chef relit un passage de ses carnets, un passage au hasard, il cherche un renseignement sur un village, une note ancienne, et voici qu'il tombe nez à nez avec autre chose, voici qu'il tombe sur une longue suite d'incendies, de pillages, de meurtres, voici qu'il tombe sur une ribambelle de petits cauchemars. "On refuse de me vendre la moindre chose - relit-il - et je ne dispose plus de vivres pour nourrir mes hommes. Aussi menacé-je les indigènes que s'ils continuent de refuser les tissus et les perles que je leur présente, ce seront les armes qui parleront. Je vise un groupe de Noirs et j'abats à 300 mètres un homme. Tous disparaissent. Nous contrôlons cinq pêcheries, et nous y trouvons quatre poules, un peu de manioc et quelques bananes." Et Lemaire, après quatre ans passés dans la moiteur, après quatre ans de luttes, relisant ce matin-là son journal, sent tout à coup les quatre poules lui remonter à la gorge (…). (…) Plus tard, la nuit se met à tomber, lourde, chaude. On arrive près d'un village. Ils ont refusé d'envoyer un délégué au poste. La nuit est de plus en plus noire. Lemaire ne voit rien, ses bottes sont pleines de jus, son visage brille entre les torches. Le premier village est vide, les habitants se sont retirés dans les bois. Lemaire est fatigué, il a oublié les oiseaux de tout à l'heure, il a oublié son petit village de Cuesme (Belg. lieu de sa naissance, jpr), les forêts tout autour, il a oublié ses jeux le long de la Trouille, près des saules, les courses dans les pâturages, il a oublié. L'enfance est pourtant là devant lui tout entière, mais pas sous forme de souvenirs, non, sous forme d'épouvante. Car il a peur. Le Grand Seigneur est là, masque cuit, allongé dans son averse d'étincelles. Les nègres le regardent. Les Blancs aussi le voient, tous le voient à travers leurs yeux épouvantés. Ses ailes rôtissent, son bec grésille, sa peau est noire! Alors, Lemaire ordonne de tout brûler, il hurle et les nègres courent et glapissent dans leurs langues bizarres, mais Lemaire ne comprend rien et s'en fiche, il hurle dans sa propre langue, la plus bizarre de toutes, il hurle de jeter les torches dans les huttes, de tout détruire, tout, tout, tout! Et on brûle tout. Des femmes sortent en courant, presque nues, l'une tenant un enfant derrière elle, dans des nœuds de tissus. Les surveillants lâchent leurs fusils; ils suivent les femmes dans la forêt. Lemaire passe entre les maisons en feu, il ne voit plus rien sans doute, rien que les flammes, et à travers elles le centre des choses, soleil, fumée. Il n'entend pas les cris. Le bois crépite, l'écorce éclate. La forme lentement se débarrasse d'elle-même ; mais le feu trouve toujours un bout de bois, un ballot de tissu, et il se rallume et le Grand Seigneur se tord à nouveau et se calcine. Lemaire a la fièvre, il avance dans la nuit que le feu éclaire, la nuit vide, terrifiante. Soudain, il entend un cri de femme, trois coups de fusil. Puis un cri horrible. Il en fera, Charles Lemaire, des expéditions punitives ; et après 1893, après deux autres séjours, il finira, je crois, professeur à l'école coloniale. Mais alors, dans sa vie paisible de professeur, je ne sais pas où il mettra tout ça, les coups, les cris, le sang et la puanteur, je ne sais pas où il ira les perdre et les oublier, comme de vilains enfants qu'on ne veut plus voir. Et un autre …. Après Lemaire, il y eut Fiévez. Le fleuve et la forêt ne l'avaient pas attendu. Les villages, les huttes, les pirogues ne l'avaient pas attendu. Mais il vint, il vint arracher quelque chose cette terre. A ce fleuve et à cette forêt. On était venu ici pour remplir de petits paniers de sève. Stanley, Lemaire et quelques autres avaient bâti des comptoirs ; il fallait à présent procéder à la récolte du caoutchouc. C'est pour ça qu'on était venu, pour le caoutchouc, et il en fallait le plus possible, et vite ! Vinrent alors Fiévez et bien d'autres, de pauvres types désirant s'enrichir à tout prix. Tout alla très vite. En quelques mois, l'horreur monta d'un cran. L'Europe voulait du caoutchouc, c'était alors tout ce qu'elle demandait; elle se fichait bien de comment ce caoutchouc pourrait être pris, récolté, touillé, filtré, séché ; il lui en fallait sa dose, point barre. Fiévez (…) aurait proféré cette règle intolérable : celui qui tire des coups de fusil doit, pour justifier l'emploi de ses munitions, couper les mains droites des cadavres et les ramener au camp. Alors, la main coupée devint la loi, la mutilation une habitude. On a dit parfois que Fiévez avait été pour Conrad le modèle de Kurtz. Mais Fiévez, le vrai de vrai, est bien pire. Fiévez est au-delà de tous les Kurtz, de tous les tyrans et de tous les fous littéraires. Fiévez est une âme véritable piétinée (…). Fiévez fut une sorte de roi. On n'a jamais rien vu de tel. Un roi au milieu des lianes, exploitant un peuple de fantômes. (…). On raconte qu'une fois, on amena à Fiévez en un seul jour 1.308 mains. 1.308 mains droites. 1.308 mains d'homme. Ça devait être bizarre ce tas de mains. On doit d'abord se demander ce que c'est, comme sur cette photographie où des indigènes en compagnie de Harris, un missionnaire, tiennent devant eux quelque chose. L'image est incongrue, bizarre. Ils tiennent entre leurs mains des mains.[2] Fin de citation du livre d’Éric Vuillard. Directeur de l’université coloniale de Belgique L’Institut royal colonial de Belgique n’y va pas de main morte avec Lemaire. Il a droit à six colonnes dans la Biographie coloniale. Il est vrai qu’il termine capitaine-commandant de l’armée belge et directeur de l’Ecole coloniale supérieure qui deviendra un établissement universitaire[3]. LEMAIRE (Charles- François- Alexandre), Officier d'artillerie, directeur de l'Université Coloniale de Belgique, Anvers ; (Cuesmes, 26-3-1863/Bruxelles, 21-1-1925) Ses décorations ne sont pas omises : - Etoile de Service, -Chevalier de l'Ordre de l'Étoile Noire du Bénin, -Chevalier de l'Ordre Royal du Lion, -Médaille commémorative du règne de S. M. Léopold II, -Officier de l'Ordre de Léopold, -Croix Militaire de 2°classe, -Commandeur de l'Ordre de la Couronne. On montre ses prises de risque et même son martyre : En octobre 1893, rentrant en congé en Europe, en effectuant le trajet en pirogue de Coquilhatville à Léopoldville, Lemaire est blessé par des commerçants ambulants indigènes, auxquels il avait fait des observations ; une balle, tirée à bout portant, lui traverse la jambe. les jeunes années de Lemaire au Congo ne sont pas évoquées. La conclusion ne laisse pas d’émouvoir : Idéaliste (sic) et réaliste, voyageur, cartographe et écrivain au style clair, pittoresque et imagé (on veut bien le croire, JPR), Lemaire est un des coloniaux de la première heure qui a apporté une importante contribution à la reconnaissance scientifique du Congo. Courageux, loyal (sic), désintéressé, chef intrépide et consciencieux, éducateur, aimant l'indigène (sic), Lemaire, comme l'a dit très bien A.-J. Wauters, appartient "à ce groupe de coloniaux belges qui, dès la première heure, s'emballèrent sur l'idée coloniale et y mirent leur enthousiasme et leur vie à la disposition du Roi, cohorte admirable de foi (la bonne religion catholique était évidemment de la partie, JPR), de courage et d'abnégation, à l'aide de laquelle de grandes et nobles choses ont été réalisées"[4]. Fermez le ban ! LA VÉRITÉ MISE A NU Grâce à de nouveaux travaux, comme aiment à dire les historiens, la vérité colonialiste a explosé en plein vol et les crimes et assassinats des Belges au Congo sont maintenant avérés.Outre les importantes déclarations du pasteur baptiste suédois, déjà citées, voici d’autres travaux, belges cette fois, mais fondés sur les faits réels et cités en référence. Il s’agit d’un extrait d’une revue belge francophone, TOUDI. Si à Bruxelles, Léopold II marque à coups de crayon les limites du territoire de l'Association internationale du Congo (A.I.C) sur place Stanley le faisait à coups de...canons ! "Choyés par l'État, les Bangalas fournirent les premières recrues locales" (p.203). "Son 31° combat, Stanley le livre contre des tribus bangalas le 14 février 1877"[5] Ces Bangalas furent recrutés de force comme beaucoup d'autres pour constituer la force publique, et les rébellions de la force publique furent nombreuses : révolte de Luluabourg, révolte de la colonne Dhanis et révolte de Skinkakasa qui préfigurent celle de 1960[6]. "Ne vous gênez pas pour mettre de force la main sur les hommes" (Lettre du secrétaire d'État à l'intérieur, M. Van Eetvelde au gouverneur Wahis ; le 4/4/1892). "L'exploitation du caoutchouc s'exerça au prix d'un système d'imposition et d'exactions. Ici encore celles-ci furent imputables aux milices. " (p.206) "Le directeur anversois, le gouverneur général (L'État ne possède-t-il pas la moitié des actions de l'ABIR) et Léopold II, insistent sans cesse sur une augmentation de la production"[7] " [...] j'ai compris pourquoi tant d'écrivains et d'historiens n'ont jamais écrit la vraie histoire du Congo de Léopold II : elle est parfaitement démentielle et inhumaine lorsqu'on arrive à l'exploitation du caoutchouc. Le carnet de Charles Lemaire confirme toutes ces exactions : "c'est ainsi que mon éducation africaine commença dans les coups de fusil et de canons. Dans les incendies de villages à mettre à la raison, en un mot dans l'abus et le surabus de la force avec tous ses excès." "[8]. "Au cours d'un voyage je ne traversai pas moins de 45 villages qui avaient été totalement brûlés et 28 villages entièrement désertés à cause de la campagne du caoutchouc."[9] (- récits de Sjoblom, missionnaire suédois[10]) [11] [1] Traduit du suédois et paru en français aux éditions LES ARENES, janvier 2007. [2] Souligné par l’auteur. La narration de cet épisode historique des mains coupées se base sur le "Recueil de textes sur E.V Sjöblom, missionnaire suédois au Congo des Mains Coupées, 1892-1903" par Svärd Arvid, traduction Jacques Macau, chez le traducteur, 1974.Lire ici le livre en ligne. [3] Voici le lien : https://www.kaowarsom.be/documents/bbom/Tome_II/Lemaire.Charles_Francois_Alexandre.pdf [4] Le 15 septembre 1950, Institut royal colonial belge, Biographie coloniale belge, tome II, 1951, colonnes 603-608 [5] Du sang sur les lianes, Léopold II et son Congo. ; Daniel Van Groenweghe ; Hatier ; Bruxelles, 1986 ; p.16. [6] La révolte de Luluabourg ; Chapitre 21 ; Le Congo de Léopold ; M. Massoz, déjà cité. [7] Du sang sur les lianes, Léopold II et son Congo ; Daniel Van Groenweghe ; Hatier ; 1986 ; p.98. [8] Le Congo de Léopold II, Récit historique ; Michel Massoz ; 1989 ; p.450, p.462, p.463. [9] Cité dans Du sang sur les lianes ; Daniel Van Groenwerghe; Hatier; Bruxelles, 1986; p.66 [10] Ses témoignages contre les exactions et les crimes commis dans l'État Indépendant du Congo (sic, Etat fantoche) sous l'autorité personnelle du roi Léopold II furent décisifs. Le baron Théophile Wahis, gouverneur général de l'État indépendant du Congo de 1892 à 1908 puis du Congo belge de 1908 à 1912, "le menaça de cinq ans de prison s'il continuait à dénoncer les atrocités" dont il voulait se porter témoin (fiche wiki de Sjoblom). [11] Ensemble des citations extrait de la revue belge TOUDI : "Léopold II, entre génie et gêne. Politique étrangère et colonisation" (Vincent Dujardin, Valérie Rosoux, Tanguy de Wilde) Actualités, Congo, Fils récents, Histoire de la monarchie belge, article de Daniel Olivier (extraits), 3 mars 2010 [11] lien : https://www.larevuetoudi.org/fr/story/critique-l%C3%A9opold-ii-entre-g%C3%A9nie-et-g%C3%AAne-politique-%C3%A9trang%C3%A8re-et-colonisation-vincent-dujardin-v |

30 janvier 1948 : mort de Gandhi. Un héritage plus lourd que prévu...

Ce titre, quelque peu raccrocheur mais non sans fondements, est de moi. L’article est extrait de L’Humanité-dimanche, numéro du 25 janvier 2018. Signé de Dominique Bari, il est intitulé "Gandhi : les parts d’ombre d’un mythe". Le meurtre de Gandhi, le 30 janvier 1948, a renforcé le mythe que tout le monde –de mon âge – connaît. Et Gandhi continuera à être une source d’inspiration. Ainsi Martin Luther King et Mandela s’appuieront sur l’icône et ses principes de non-violence. Je suis tombé de l’armoire quand j’ai lu que Gandhi était raciste anti-noir lorsqu’il vivait en Afrique du sud, qu’il a d’ailleurs soutenu les Anglais contre les Zoulous ZOULOU, film de C.R. Endfield (1964), qu’il a prôné le retour au rouet pour filer le coton ce qui n’est pas à proprement parler une révolution technologique, etc...Aujourd'hui, avec l'extrême-droite au pouvoir, on doit s'interroger sur le rôle du gandhisme dans son succès idéologique. Dominique Bari est sinologue, spécialiste des questions asiatiques ; elle nous livre la bibliographie suivante : "Histoire des Indes" de M. Angot, éditions Belles Lettres, 2017. "L’Inde devant l’orage" de Tibor Mende, éditions du Seuil; 1954. "L’Inde aujourd’hui et demain" de R. Palme Dutt, éditions sociales, 1957. "Une histoire de l'inde, les Indiens face à leur passé", d'Éric-Paul Meyer, éditions Albin Michel 2007. "Les Vies cachées de Gandhi" de Gilles Van Grasdorff, éditions du Cerf, 2013. "Gandhi, la biographie illustrée", de Pramod Kapoor, éditions du Chêne, 2017. "Les Voix de la partition Inde-Pakistan", d’Urvashi Butalia, Actes Sud, Sud. 2002. "Dr Ambedkar, leader intouchable et père de la Constitution indienne", de Christophe Jaffrelot, Presses de Sciences-Po. 2000. "La Démocratie en Inde. Religion, caste et politique" de Christophe Jafftelot, éditions Fayard, 1993. Bonne lecture. (NB. Les intertitres, destinés à faciliter la lecture, sont de moi-même). J.-P. R.

GANDHI : LES PARTS D’OMBRE D’UN MYTHE

Par Dominique BARI Sinologue Spécialistes des questions asiatiques Journaliste à l’Humanité.