Affichage des messages 1 - 8 de 8

Afficher plus »

|

8. Libération et IV° République

Célébration. 8 mai 1945, le jour « V »

1947, un massacre colonial français à Madagascar

1945 : l'ordonnance relative à la justice des mineurs

DECLARATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A PROPOS DE L'AFFAIRE MAURICE AUDIN. Suivie de la déclaration de Pierre LAURENT

Le Président de la République, Emmanuel Macron, reconnaît, au nom

de la République française, que Maurice Audin a été torturé puis exécuté

ou torturé à mort par des militaires qui l’avaient arrêté à son domicile. Journal l'Humanité du 13 septembre 2018 Synthèse de la déclaration d'Emmanuelle Macron : "Depuis soixante

et un ans, la « disparition » de Maurice Audin, jeune mathématicien qui

travaillait à l’université d’Alger et militait pour l'indépendance

algérienne, reste une zone d’ombre de l’histoire de la guerre d’Algérie.

Ceux qui, dans la lignée de Pierre Vidal-Naquet, ont enquêté sur

l’affaire – historiens, journalistes, documentaristes, etc. – ont

minutieusement recoupé les témoignages, les documents, les

vraisemblances pour établir un faisceau d’indices concordants. Leurs

travaux s’accordent tous à reconnaître que la mort de Maurice Audin a

été rendue possible par un système légalement institué qui a favorisé

les disparitions et permis la torture à des fins politiques.

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a par conséquent

décidé qu’il était temps que la Nation accomplisse un travail de vérité

sur ce sujet. Il reconnaît, au nom de la République française, que

Maurice Audin a été torturé puis exécuté ou torturé à mort par des

militaires qui l’avaient arrêté à son domicile. Il reconnaît aussi que

si sa mort est, en dernier ressort, le fait de quelques-uns, elle a

néanmoins été rendue possible par un système légalement institué : le

système « arrestation-détention », mis en place à la faveur des pouvoirs

spéciaux qui avaient été confiés par voie légale aux forces armées à

cette période.

Le Président de la République souhaite que toutes les archives de

l’Etat qui concernent les disparus de la guerre d’Algérie puissent être

librement consultées et qu’une dérogation générale soit instituée en ce

sens.

Enfin, le Président de la République estime que les actes de

certains individus ne sauraient peser sur la conscience de tous ceux qui

n’en ont pas commis et n’y ont pas souscrit. C’est pourquoi les

personnes qui ont pu connaître les circonstances de la mort de Maurice

Audin sont appelées à s’exprimer librement afin d’apporter leur

témoignage et conforter ainsi la vérité." La déclaration complète est à consulter sur le lien suivant: Jeudi, 13 Septembre, 2018 La reconnaissance imminente par le Président de la République de l’assassinat, sous la torture de l’armée française, du mathématicien communiste Maurice Audin est une victoire historique de la vérité et de la justice. Le mensonge d’État qui durait depuis 61 ans tombe. C’est une grande émotion pour Josette Audin et sa famille, pour le Parti communiste français qui a tant donné dans la lutte anticoloniale, pour tous les communistes et tous les militants anticolonialistes. Maurice Audin fut arrêté en 1957, à son domicile à Alger, par l’armée française.

Retenu dans une villa du quartier d’El Biar, il est alors torturé,

comme en témoignera plus tard Henri Alleg, qui fut aux mains des

militaires en même temps que lui. Henri Alleg sera le dernier à voir

Maurice Audin vivant. Son corps ne sera jamais retrouvé.

Plusieurs jours après l'arrestation, des militaires informent

Josette Audin, son épouse, de la prétendue évasion de son mari lors d’un

transfert. C'est la version officielle que tiendra l’État français

jusqu'en 2014.

C’est à cette version que le chef de l’État vient de mettre

officiellement un terme en rétablissant et en reconnaissant enfin, au

nom de la France, la responsabilité de l’État français et du système de

répression et de torture coloniale qu’il avait mis en place.

Avec beaucoup d’autres, dont les plus illustres mathématiciens,

les communistes ont mené ce combat, de façon tenace et déterminée,

comme l’a prouvé tout récemment l’appel que j’ai co-signé avec de très

nombreuses personnalités et parlementaires. Ce sont des valeurs et une

image de la

grandeur de la France qui nous ont guidés.

Aujourd’hui, la reconnaissance des responsabilités de l’État

français dans la mort de Maurice est un acte de justice pour lui, sa

famille, ses proches, ses camarades. C’est aussi une victoire pour la

démocratie, pour la vérité. C’est une victoire pour notre pays, qui ne

peut progresser qu’en assumant et en reconnaissant son passé. Une

nouvelle époque de vérité peut commencer sur la période coloniale, pour

toutes celles et ceux qui la ressentent comme une blessure toujours

vive.

Ce week-end s’ouvre la Fête de l’Humanité. Une place de la Fête

portera le nom de Maurice Audin. Je vous invite très nombreux à être

présents vendredi à 16h pour l’inauguration de cette place et partager

tous ensemble cette victoire de la vérité enfin assumée.

Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, |

Raymonde Tillon, une vie communiste au XX° siècle

Voici une brève biographie d’une femme communiste dont on célèbre en ce moment le centenaire. C’est une vie à tous égards exemplaire qui montre la richesse historique du 20° siècle et la richesse biographique de ces militants du courant communiste dont la vivacité fonde l’originalité de notre pays. Raymonde Tillon a connu l’avant-guerre avec un époux syndicaliste CGT, puis elle "entre en résistance", bien avant l’invasion de l’URSS par les Nazis, est déportée en Allemagne où son courage extrême lui permet de survivre. Elle réussit même à s'évader. A la Libération, elle incarne l’émancipation des femmes en devenant, non seulement électrice, mais députée. Son époux, Charles Tillon, communiste, est ministre du général De Gaulle. Dans les années cinquante, elle lutte avec son nouveau compagnon, contre le stalinisme, est exclue du parti mais reste fidèle à son idéal émancipateur. Une "méconnue de l’histoire" comme écrit C.-L. Foulon mais qui a fait l’Histoire. J.-P. R. la note 2 a été conçue par mes soins.

Raymonde Tillon a

cent ans aujourd’hui (22-X-2015)

Charles-Louis FOULON [1], historien.

Résistante, déportée à Ravensbrück, elle fut la première femme députée, communiste, de Marseille en 1945. Née à Puteaux, Raymonde Barbé perd ses parents à 5 ans et est élevée dans un orphelinat religieux avant de s’en enfuir, avant sa majorité, pour rejoindre son frère près d’Arles. C’est dans les Bouches-du-Rhône qu’elle est employée de commerce et qu’elle épouse Charles Nédelec, militant syndical cégétiste qui, devenu clandestin sous l’Occupation, devait mourir d’épuisement au printemps 1944. Une méconnue de l’Histoire, mais une militante exemplaire

C’est sa passion de la liberté qui lui fit rejeter le stalinisme et lier son sort à celui de Charles Tillon. Elle connut avec lui une terrible période d’isolement de 1952 à 1956. Écartée, puis exclue du PCF, refusant les diktats staliniens, Raymonde Tillon est une méconnue de l’Histoire. Pourtant, elle fut une militante exemplaire. Les mots du président de la République devant le Panthéon le 27 mai dernier Au Panthéon, un hommage incomplet à la Résistance (28 mai 2015) valent pour elle : Raymonde Tillon est admirable sans avoir voulu qu’on l’admire. Elle demeure un des nobles visages de la République. Aujourd’hui, elle est accablée par les maladies du grand âge, et nous lui devons un salut reconnaissant. L'Humanité, Jeudi, 22 Octobre, 2015 [1] Auteur de la postface des Mémoires de Raymonde Tillon, J’écris ton nom, Liberté. Éditions du Félin. 2002, 220 pages, 19,70 euros (2) extrait de l'encyclopédie multimédia de la Shoah : Entre 1939 et 1945, plus de 130 000 prisonnières sont passées par le

réseau de camps de Ravensbrück, et seules 40 000 y ont survécu. Les

détenues venaient de tous les pays de l’Europe occupée par les

Allemands, dont un quart de Pologne. Presque 15% des internées étaient

juives, 20% étaient allemandes, 7% françaises et près de 5% Tsiganes. (...) Le terme marche de la mort fut probablement inventé par les prisonniers des camps de concentration. Il fait référence aux marches forcées de prisonniers sur de longues distances et sous stricte surveillance, dans des conditions hivernales extrêmement dures. Pendant ces marches de la mort, les gardes SS maltraitèrent brutalement les prisonniers. Obéissant aux ordres explicites qui étaient d'abattre les prisonniers qui ne pouvaient plus marcher, les gardes SS abattirent en route des centaines de prisonniers. Des milliers de prisonniers moururent également de froid, de faim et d'épuisement. Les marches de la mort furent particulièrement nombreuses fin 1944 et en 1945, alors que les nazis tentaient de transférer les prisonniers vers l'intérieur de l'Allemagne |

Henri Martin, une conscience dans la sale guerre d'Indochine

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR CLAUDE

LECOMTE en 2008, En 2008, dans un entretien avec l'Humanité

Dimanche, Henri Martin racontait son engagement, de maquisard FTP puis dans

l'armée contre l’Allemagne nazie avant de s'opposer à la « sale guerre » engagée

par la France pour garder ses colonies d’Indochine. 1948 : la guerre

en Indochine déclenchée en 1946 avec le bombardement de Haiphong s'enlise. Le

contingent français ne parvient pas à enrayer l'influence politique et militaire

des combattants indépendantistes vietnamiens dirigés par le communiste Hô Chi

Minh. De jeunes soldats français, anciens de la Résistance, s'opposent sur le

terrain à cette guerre coloniale de reconquête où l'armée multiplie les

exactions. Parmi eux Henri Martin. À 17 ans, il a rejoint les FTP, puis s'est

engagé dans l'armée d'abord contre l'Allemagne puis contre le Japon, qui occupe

la Cochinchine, avant d'être entraîné dans cette sale guerre qui finira en 1954.

Son opposition à la guerre le conduit devant les tribunaux militaires. Il

raconte. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais avaient envahi l'Asie du Sud-Ouest, notamment l'Indochine, alors colonie française. Ils n'avaient pas rencontré de grande résistance de la part des chefs militaires ralliés à Vichy. Mais ils s'étaient heurtés à la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, dirigée par Hô Chi Minh. À la fin de la guerre, les occupants japonais se livrèrent à un massacre d'officiers et de civils français avant de céder la place à l'armée chinoise de Tchang Kaï-chek. Des accords furent passés entre le Vietminh et le représentant de la France libre, Jean Sainteny. Ils prévoyaient la formation d'un gouvernement indépendant avec son armée, ses finances, tout en s'inscrivant dans une union française. Mais, dans le même temps, le gouvernement du général de Gaulle nommait responsable civil et militaire de l'Indochine l'amiral Thierry d'Argenlieu, lequel mettait en place un plan de reconquête. HD. Henri Martin, vous sortiez de la Résistance, dans les rangs des FTP, et vous aviez signé un engagement pour la durée de la guerre. Ce qui vous a amené en Indochine, à bord d'un bateau de guerre. Vous avez vécu le début de la guerre. Vous étiez sur le croiseur « Chevreuil » quand ce bateau, avec les autres unités françaises présentes dans le port de Haiphong, a ouvert le feu sur la ville. Henri Martin. Nous accompagnions une force de débarquement qui fut prise à partie par les forces chinoises. Quelques salves du croiseur « Émile-Bertin » ont fait cesser le tir. Résistant,

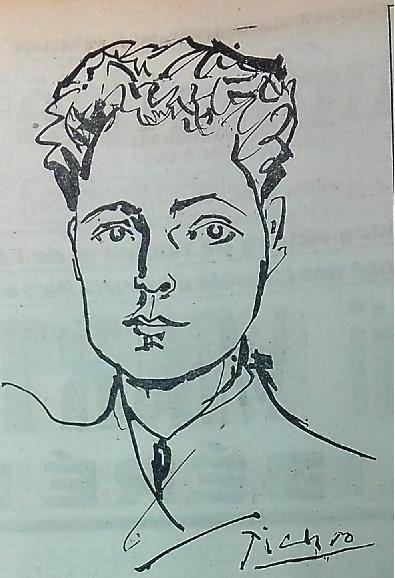

communiste, anticolonialiste, Henri Martin a passé plus de trois ans en

prison pour son engagement contre la guerre d'Indochine, avant d'être

libéré puis gracié à l'issu d'une grande campagne pour sa libération.

Henri Martin est décédé dans la nuit du 16 au 17 février. Il était né en

1927 à Lunery, dans le Cher. Dessin de Picasso, publié en "une" de

l'Huma lors de son procès en 1950. On débarque alors, accueillis pacifiquement. Dans les mois qui suivent, les incidents se multiplient, particulièrement à Haiphong. L'accord signé avec Hô Chi Minh stipule que le Vietnam est indépendant dans le cadre de l'union française, qu'il a son gouvernement, son armée, sa police, sa douane... C'est là, sur les droits de douane, que les incidents sont les plus nombreux. C'est la ressource la plus importante du gouvernement vietnamien avec le port de Haiphong où transitent toutes les marchandises vers l'intérieur du pays et Hanoï, sa capitale. D'incidents en incidents d'Argenlieu décide de faire un exemple avant son départ. Il exige que, dans les 24 heures, les Vietnamiens se retirent à 20 kilomètres du port de Haiphong. Les Vietnamiens n'acceptent pas qu'on les chasse de leur port et restent sur leurs positions. À 10 heures du matin, le 6 mars 1946, les canons des troupes françaises à terre, des navires dans le port, de l'aviation ouvrent le feu. Haiphong est partagé entre des villes nettement séparées, française, chinoise et vietnamienne. C'est sur cette dernière, constituée essentiellement de paillotes, que porte le tir. Quelques minutes après le début du bombardement, on voit que ça flambe de partout. Nous sommes ancrés sur le fleuve Rouge et l'on voit les gens s'enfuir par la route de Hanoi, sur lesquels les canons tirent, prétextant qu'il s'agit de troupes vietnamiennes battant en retraite. Cette décision d'ouvrir le feu constitue un acte de guerre. Il marque le début de cette guerre d'Indochine qui va durer huit ans. HD. Nous revenons à cette année 1948. Dès le début de l'année, deux événements marquent l'actualité. Le représentant de la France en Indochine, Émile Bollaert, annonce, lors d'une conférence de presse le 30 janvier, qu'il n'y aura plus de négociations avec Hô Chi Minh. Il est vrai qu'il a trouvé un interlocuteur, Bao Dai, prêt à toutes les concessions pour retrouver son titre d'empereur auquel il avait renoncé pour devenir un « simple citoyen ». Au plan militaire, le 5 février, une embuscade sur la RC4 (route coloniale numéro 4), entre Lang Son et Cao Bang, fait trente morts et autant de blessés, les Vietnamiens se repliant en bon ordre, emmenant leurs morts et leurs blessés. Le corps expéditionnaire réclame des renforts, les engagés pour la durée de la guerre étant peu à peu rapatriés. Où étiez-vous vous-même en ce début d'année 1948 ? H. M. Après deux ans passés en Indochine, qui était le temps de séjour du corps expéditionnaire, j'étais rentré en France, affecté à l'arsenal de Toulon, à la section des essais de combustible. Nous faisions des essais très sérieux sur tous les combustibles achetés pour toute la marine. C'était un travail passionnant. Ce qui ne m'avait pas empêché de refaire une troisième demande de résiliation de mon contrat, demande toujours refusée. Je m'étais engagé cinq ans pour combattre l'Allemagne nazie et le Japon militariste, pas le peuple vietnamien. HD. Y avait-il beaucoup de demandes de résiliation ? H. M. La première année oui, sur le « Chevreuil », 80 % chez les mécaniciens et 50 % pour les matelots du pont. Tout le monde ne s'était pas engagé pour combattre les Japonais. La guerre était finie en Europe, elle touchait à sa fin en Asie, on croyait aller voir du pays. Il était même prévu que l'on aille à Tahiti. Pour moi, c'était clair, et j'avais exprimé mon indignation sur ce que l'on faisait au Vietnam, à combattre un peuple. Car Haiphong n'a pas été une exception. Avant même d'opérer au nord, des villages avaient été anéantis au sud. On nous chargeait d'empêcher le riz du sud de monter au nord où régnait une famine qui a fait beaucoup de victimes. Les avions mitraillaient ceux qui montaient vers le nord avec des chargements de riz et coulaient les embarcations avec leur équipage. Ma motivation était claire : je ne voulais pas faire cette guerre-là ! HD. Quel était l'état d'esprit dans un corps expéditionnaire où il y avait encore beaucoup de gens qui venaient de la Résistance ? H. M. Je ne peux parler que de ce que j'ai entendu sur mon bateau, où nous étions trois anciens FTP, de tendance communiste. Autrement, c'étaient des anciens de la marine sabordée à Toulon en novembre 1942 et qui reprenaient du service, des jeunes engagés venus de Bretagne et de Vendée, des pêcheurs avec la tradition du service dans la « royale » mais qui n'avaient pas des opinions politiques très définies. HD. À ce troisième refus de résiliation, comment vous vient alors l'idée qu'il faut agir autrement ? H. M. On avait, aux lendemains de la guerre, l'autorisation de recevoir dans l'arsenal les journaux communistes. À Toulon, c'était « le Petit Varois ». Il nous donnait des informations sur la situation en Indochine. Il me permettait d'engager des discussions à partir de ces informations. En juillet 1949, un décret a interdit l'entrée de journaux communistes dans les établissements militaires. C'est à ce moment-là que je réfléchis à la possibilité de donner un autre son de cloche que la propagande officielle et les autres journaux, qui étaient pour la poursuite de la guerre. Tout naturellement je pense à ce que je faisais pendant la guerre en diffusant des tracts interdits. J'avais déjà pris contact avec la fédération et la section de Toulon du Parti communiste français. Je décidais alors de rédiger moi-même des tracts en partant des discussions, en tenant compte de l'état d'esprit des marins. Dans mon poste de mécanicien on discutait beaucoup et sans hostilité envers le peuple vietnamien, bien que la plupart soient des engagés. Sur les bateaux, il y avait des appelés qui faisaient leur service légal, et parmi eux j'ai rencontré des jeunes communistes. Avec eux, nous avons constitué un petit groupe de discussions. À mesure que la guerre se prolongeait, que les forces vietnamiennes se renforçaient, la menace d'un envoi en Indochine se précisait d'abord pour les engagés mais aussi pour le contingent. Dans les tracts, on rappelait que nous étions des citoyens comme les autres, et en tant que citoyens nous nous prononcions pour des négociations mettant fin à cette guerre. HD. Vous aviez des informations sur ce qui se passait réellement en Indochine ? H. M. Oui, car il y avait régulièrement des bateaux qui revenaient et sur lesquels on connaissait des marins. On se retrouvait dans les bistrots du port et on y commentait les nouvelles. HD. Comment de cette distribution de tracts, on en est venu à l'affaire Henri Martin. H. M. J'en étais arrivé à connaître une soixantaine de marins. Quand on avait fini de discuter, que l'on avait collectivement apprécié les arguments à soutenir, ça ne se bousculait pas pour écrire, et c'est moi qui rédigeais le tract, qui le portais à la section pour qu'il soit tiré... J'étais en fait le porte-parole des marins qui étaient contre cette guerre. On se répartissait la diffusion mais c'est moi qui portais les tracts sur les bateaux, nous étions en tenue d'été, en chemise blanche, il fallait planquer le paquet de 50 tracts sous la chemise en rentrant bien l'estomac. Ça va durer jusqu'à mon arrestation, le 14 mars 1950. La gendarmerie militaire avait récupéré des exemplaires des tracts et établi une liste des bateaux où ils avaient été trouvés. Ils ont alors mis en place une provocation en faisant venir à l'atelier des combustibles de l'arsenal un marin alsacien qui s'était engagé volontairement pendant la guerre dans les sous-marins allemands. Ce qui lui interdisait normalement d'entrer dans la marine de guerre française. Mais il fallait monter une opération allant plus loin que la recherche des fabricants de tracts, une provocation mettant en cause le Parti communiste français, accusé de sabotage, permettant de le mettre hors la loi. Ce Liebert va rechercher ma compagnie et se dire en accord avec moi. Je ne me suis pas méfié d'autant qu'il venait de subir une peine de prison maritime pour s'être disputé avec un ingénieur. On s'est senti solidaires. Un jour, il m'a annoncé qu'il avait un copain sur le « Dixmude » qui serait d'accord pour diffuser les tracts, qui voulait me rencontrer. J'apprends ensuite qu'il vient de faire une tentative de sabotage en versant une poignée de poudre d'émeri sur le porte-hélices. Ça ne pouvait même pas faire un échauffement, c'était plus un geste de colère qu'une véritable tentative de sabotage. Les autorités maritimes décident alors de m'arrêter en flagrant délit de distribution de tracts mais je n'y participe pas, voulant amener mes camarades à diffuser tous seuls. Appréhendés, ils donnent mon nom comme responsable du groupe et je suis arrêté le lendemain. Mais plus que la guerre d'Indochine et même la distribution de tracts, ce qui les intéressait était de connaître la position du Parti communiste en cas de guerre avec l'Union soviétique. Le juge d'instruction m'inculpe une première fois de tentative de démoralisation de l'armée et distribution de tracts, puis il revient le lendemain et m'accuse de sabotage. Mon avocat n'étant pas arrivé, il commence l'interrogatoire sur le sabotage. À ce moment, entre Me Paul Vienney qui s'indigne : « Vous interrogez mon client en dehors de ma présence ! » Charles Heimburger, le marin manipulé par Liebert, est revenu courageusement sur des accusations qui lui avaient été dictées, disant qu'il ne voulait pas qu'un innocent soit condamné à sa place. Le tribunal maritime de Toulon devait finalement reconnaître mon innocence sur cette accusation. L'opération anticommuniste avait échoué. Il ne restait au tribunal qu'à me condamner pour démoralisation de l'armée, cela valait 5 ans de réclusion Ce procès cassé pour vice de forme, un second se tint à Brest, confirmant l'acquittement pour le sabotage. HD. Comment l'affaire Henri Martin est-elle devenue nationale ? H. M. La disproportion entre la distribution de tracts et une peine de 5 ans de réclusion a éclaté aux yeux de gens qui ne partageaient pas mes opinions sur la guerre mais qui trouvaient scandaleuse la décision du tribunal, confirmée par le jugement de Brest. Il y eut la campagne des communistes comme celle menée par Hélène Parmelin, dans « l'Humanité », celle des syndicalistes avec Madeleine Riffaud, dans « la Vie ouvrière », et celle de Jean-Paul Sartre recrutant autour de lui de nouveaux participants... J'ai bénéficié de la libération pour bonne conduite sans avoir rien demandé. Je suis donc sorti de prison en août 1953. HD. Quelle a été l'influence de l'affaire Henri Martin dans la lutte contre la guerre d'Indochine ? H. M. Un coup de fouet à la bataille pour la paix. Mon affaire n'a jamais été séparée de cette revendication de paix. Les deux choses étaient intimement liées. La guerre a duré encore un an. Ils n'y ont gagné que de faire tuer davantage de soldats français et vietnamiens, pour finir par la capitulation de Diên Biên Phu. Malheureusement cette fin de guerre allait créer les conditions d'une intervention américaine pour soutenir un régime corrompu au sud. Les accords de Genève étaient un engagement d'honneur pris par la France de réaliser une consultation sur l'ensemble du pays en vue de la réunification du Nord et du Sud. Celle-ci n'a pas eu lieu. Il y a eu de nouveau une guerre, américaine cette fois, qui a coûté 3 millions de victimes et qui tue encore aujourd'hui par les effets de l'agent orange. |

La Question, d’Henri Alleg: histoire d’un maître livre du XXe siècle... par Alain Ruscio, historien

L’émotion quasi unanime ressentie, en France et en Algérie, lors de la disparition d’Henri Alleg, inhumé ce lundi, s’explique. Homme de courage – physique et moral –, homme de conviction, homme de fidélité : quelles qualités de plus peut-on imaginer ? Tous ont rappelé le choc qu’avait été la lecture de La Question. Ce qui a fait la force de cet ouvrage, outre la dénonciation des faits, fut son ton tranquille, sans emphase, sans indignation démonstrative, même lorsqu’il s’agissait des actes les plus ignobles subis par le narrateur. L’écriture, la publication, enfin la diffusion de ce livre ont une histoire par trop méconnue, parfois déformée. Le 12 juin 1957, Henri Alleg est arrêté, emmené à El-Biar, dans un immeuble de sinistre réputation, puis immédiatement torturé. Son épouse, Gilberte, consignée au domicile pendant plusieurs jours, contacte, dès qu’elle est libre, un avocat communiste, Me Germain Dreyfus, puis rencontre des personnalités, dont Mgr Duval, archevêque d’Alger. Elle écrit beaucoup. Son activité devient gênante pour les tortionnaires et leurs complices : elle est expulsée d’Algérie. Premier récit En métropole, elle continue, bénéficiant du relais des milieux communistes et du Secours populaire. Le 16 juillet, un peu plus d’un mois après l’arrestation, Jacques Duclos interpelle le gouvernement et cite pour la première fois à la tribune de l’Assemblée nationale les cas indissociables de Maurice Audin et d’Henri Alleg. Ce dernier avait eu le temps de rédiger un premier récit circonstancié de son arrestation et des tortures qu’il avait subies sous la forme d’une plainte au procureur général d’Alger, M. Reliquet. Cette lettre est publiée par l’Humanité, le 30 juillet 1957. Le quotidien est saisi. Le PCF reprend alors les termes de cette lettre dans un tract de masse intitulé « Un document accablant ». Dès lors, l’Humanité consacre régulièrement des articles à l’affaire qui commence.

Du récit à l'ouvrage Contrairement à ce qui est couramment pensé, il y eut donc bien une affaire Henri Alleg avant la parution de la Question. C’est d’ailleurs cette popularisation de 1957 qui, seule, explique le succès foudroyant du livre en 1958. Car il faut faire plus encore : rassembler tous les éléments du récit en un ouvrage. L’homme du coup de pouce initial est l’avocat d’Alleg, Me Léo Matarasso. C’est lui qui, profitant de ses visites à la prison Barberousse, à Alger, avait déjà suggéré à un prisonnier guère convaincu à l’origine de rédiger un récit détaillé de son incarcération et des violences subies. Henri Alleg s’exécute cependant, et son avocat sort le document feuille par feuille, illégalement. Une fois ce récit assemblé, il faut choisir un éditeur. Me Matarasso évoque ce projet avec Léon Feix, membre du bureau politique du PCF, et Élie Mignot, collaborateur du comité central. La première idée est de solliciter le Secours populaire. Me Matarasso, une fois de plus, a un rôle décisif : il convainc ses camarades de porter le choix sur un éditeur totalement indépendant du PCF, au nom de l’élargissement de l’audience. Cette maison, c’est, presque naturellement, les Éditions de Minuit, qui poursuivent alors contre la guerre d’Algérie un combat commencé durant l’Occupation. Son directeur, Jérôme Lindon, accepte avec enthousiasme. C’est d’ailleurs lui qui propose de substituer au titre originel, très descriptif, Interrogatoire sous la torture, celui de la Question, référence évidente à la torture pratiquée au Moyen Âge, mais aussi à l’affaire Dreyfus. L’ouvrage sort des presses le 12 février 1958. L’écho est immense et immédiat. Dans l’Express, Jean-Paul Sartre signe un de ses écrits militants les plus forts, qu’il intitule «Une victoire»: «Alleg nous épargne le désespoir et la honte parce que c’est une victime qui a vaincu la torture» (6 mars). Ce texte ajoutera encore à l’écho du livre. Le reste de la presse parle énormément de cette parution. Un autre grand intellectuel de gauche, Edgar Morin – qui se trouvait avoir été le «meilleur copain» d’Alleg au lycée –, lui consacre une rubrique dans France-Observateur du 20 février: «Ce livre est le livre d’un héros pour avoir combattu, résisté, subi le supplice, riposté, dénoncé et, finalement, pour avoir écrit ce livre.» 66.000 exemplaires vendus Le premier tirage est de 5 000 exemplaires. La diffusion se fait de façon classique – le réseau de libraires – et militante. En quelques semaines, 66 000 exemplaires sont vendus. On peut affirmer que, avant sa saisie, plus de 100 000 Français avaient déjà lu la Question. Le gouvernement Félix Gaillard s’affole. Il fait saisir divers organes de presse qui évoquent le témoignage d’Alleg: France-Observateur, l’Express et France nouvelle. Et, puisque, pour cette IVe République à bout de souffle, la meilleure façon de réparer une erreur est d’en faire une plus grosse encore, le gouvernement finit par interdire purement et simplement le livre, le 27 mars, soit après six semaines d’intense diffusion. De la censure à l'intérêt massif Cette mesure joignait à l’intolérable – la censure en soi –, le manque le plus absolu de sens politique: ce «plus flagrant témoignage de l’imbécillité du pouvoir» provoqua un mouvement d’intérêt massif en France et à l’étranger. Les demandes de traduction affluèrent sur le bureau de Jérôme Lindon: avant la saisie, un éditeur britannique avait déjà signé un contrat; après la saisie, il y eut, pour la seule année 1958, 13 autres demandes de traduction en langues anglaise (États-Unis), suédoise, néerlandaise, japonaise, danoise, italienne, allemande, hongroise, polonaise… Mais il est hors de question, pour les opposants français à la guerre, de renoncer à faire connaître ce témoignage en France même. Un éditeur-militant anticolonialiste suédois vivant à Lausanne, Nils Andersson, le republie immédiatement après son interdiction en France, avec une maquette qui rappelle l’originale, assorti du texte de Sartre comme préface. Début avril, Jérôme Lindon sollicite quelques-uns des plus grands écrivains du moment de signer ensemble une adresse au président de la République, René Coty. Si les signatures de Mauriac et de Sartre sont attendues, celles de Martin du Gard, qui n’a jamais été un pétitionnaire, et de Malraux, qui avait depuis longtemps pris ses distances avec la gauche française, montrent l’étendue de l’émotion. Par contre, tous les observateurs remarquent l’absence de Camus, alors auréolé d’un prix Nobel tout récent de littérature (1957), fils de la terre d’Algérie. Sollicité, il refusa sa signature, expliquant qu’il se sentait «définitivement (séparé) de la gauche et de la droite sur la question algérienne». Pas un geste de Malraux Quelques mois plus tard, après l’avènement de De Gaulle, on put penser un instant que Malraux, devenu ministre, interviendrait. Il n’en fut rien. Le nouveau ministre ne fit pas un geste, ni en faveur d’Henri Alleg lui-même, ni pour la levée de la mesure d’interdiction de son livre. Pendant ce temps, Henri Alleg était toujours en prison. Ce n’est qu’en février 1959, un an et demi après son arrestation, qu’une ordonnance de jugement fut émise contre lui et d’autres dirigeants du PCA pour «reconstitution de ligue dissoute» et «atteinte à la sûreté extérieure de l’État». La peine maximale prévue en ce cas était de dix années d’emprisonnement… et il fut condamné à dix ans. Henri Alleg s'évade Fin juin 1960, Henri Alleg, devant être entendu comme témoin dans le procès de l’affaire Audin, fut transféré à Rennes. Se plaignant de troubles de santé, il fut placé en centre hospitalier surveillé. Ses camarades organisèrent alors son évasion, dans la nuit du 2 au 3 octobre 1961. Il passa clandestinement en Tchécoslovaquie socialiste. La Question avait bien mérité de l’histoire de l’internationalisme et de l’humanisme. Même si l’on peut s’interroger –et Henri Alleg était le premier à le faire– sur le fait que des milliers d’autres torturés –algériens– n’eurent pas droit à une même émotion, ce livre a porté toute une partie de la protestation contre la guerre d’Algérie, a permis de faire comprendre à de larges couches de la population, jusque-là dans une relative ignorance que la guerre d’Algérie portant la torture comme la nuée portait l’orage, il fallait mettre fin à l’une pour éliminer l’autre. Lorsqu’il était aux mains de ses bourreaux, Henri Alleg eut avec eux ce dialogue : « – Bon ! Alors tu vas crever. – On saura comment je suis mort, lui dis-je. – Non, personne n’en saura rien. – Si, répondis-je encore, tout se sait toujours.» C’est le prisonnier qui avait raison. Alain RUSCIO, article paru dans l' HUMANITÉ du lundi 29 juillet 2013 NB. VOUS POUVEZ LiRE, sur ce site, LE CHAPITRE DE MON LIVRE CONSACRE A L'HISTOIRE DE L'EXTREME-DROITE QUI S INTITULE "LA QUESTION" |

Mort de Lise London. La lutte et la fidélité.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons la mort de Lise London en ce 31 mars 2012. Militante communiste courageuse, elle eut à subir les tortures du stalinisme mais elle était intimement convaincue de la contingence du stalinisme et ces atrocités ne lui firent en rien renoncer à son idéal, à son souffle de vie, à sa flamme, à son intimité : elle demeura communiste jusqu’à son dernier soupir, sachant bien que le stalinisme n’a rien à voir avec l’idéal libérateur. Hommage à une grande dame. Jean-Pierre RISSOAN.

L'ancienne résistante communiste Lise London, veuve d'Arthur London, dont le procès stalinien en Tchécoslovaquie a été rendu célèbre par le film "L'Aveu", est décédée samedi à Paris à l'âge de 96 ans. Ses obsèques auront lieu jeudi 5 avril à 10h30 au cimetière parisien d'Ivry. Né en 1916 en France de parents espagnols, engagée très tôt au PCF, Elisabeth Ricol rencontre à Moscou en 1935 le communiste tchèque Arthur London, qu'elle épouse avant de s'engager dans la guerre civile espagnole, puis dans la Résistance en France. Elle fut déportée à Ravensbrück. Après la guerre, Lise London s'installe en Tchécoslovaquie où son mari devient vice-ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement communiste installé par l'URSS. Mais dans le cadre des purges staliniennes, Arthur London tombe en disgrâce et est arrêté en 1951. Arthur London, finalement libéré en 1956 et réfugié en France, relate les interrogatoires, tortures et procès qu'il subit dans le livre "L'Aveu", publié en 1968 et porté deux ans plus tard à l'écran par Constantin Costa-Gavras, avec Yves Montand dans le rôle d'Arthur et Simone Signoret dans celui de Lise. Lise London, dont le mari est mort en 1986, était restée adhérente au Parti communiste, en dénonçant "le dévoiement du socialisme par Staline". "Ouvrez grands les yeux, soyez vous-mêmes" Saluant "une femme exceptionnelle, Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, a repris les mots de Lise London pour lui rendre hommage : Voici l’hommage de Pierre Laurent. "Notre camarade Lise London n'est plus. Une femme exceptionnelle n'est plus. Née en 1916, à Montceau-les-Mines, de parents espagnols, Élisabeth Ricol était dotée d'un esprit d'une acuité rare qu'elle mit au service du combat pour l'émancipation humaine et contre la barbarie et l'injustice. Jeune sténodactylographe aux usines Berliet de Vénissieux, Lise s'engage très tôt au Parti communiste français qui, dès 1934, la missionna auprès du siège du Komintern, à Moscou, où elle fit la rencontre de Dolorès Ibarruri, La Pasionaria, future secrétaire générale puis présidente du Parti communiste espagnol, mais aussi d'Artur London, un communiste tchèque qui allait devenir l'amour de sa vie et son deuxième époux, après Auguste Delaune. De ce séjour, exaltant, Lise garda cependant un goût plus qu'amer au spectacle humiliant et tragique des purges staliniennes, ne pouvant savoir qu'elle y serait elle-même confrontée quelques années plus tard, dans un tout autre contexte, en Tchécoslovaquie. À son retour en France, à l'été 1936, Lise travaille comme secrétaire auprès du responsable de la MOI (Main-d’œuvre immigrée, section rattachée au comité central du PCF). Elle prend une part active à la mise en place des Brigades internationales de solidarité avec les Républicains espagnols, à Paris, puis à Albacete, au quartier général des Brigades internationales, auprès d'André Marty. Ce fut un combat fondateur pour Lise et sa génération. À chacune de nos rencontres, je retrouvais en elle l'être libre, toujours aussi droit et digne, avec, dans les yeux, toute la tendresse et toute la force qui ont été siennes au long de son existence. Les épreuves traversées, les combats menés, n'ont fait que renforcer son humanité. Et grâce à elle, le monde fut à chaque fois un peu meilleur. Rejointe à Paris par son époux, en février 1939, et jeune maman d'une fille née en février 1938, Lise est des premières à s'engager, sous les ordres d'Henri Rol-Tanguy, dans la Résistance, devenant capitaine des Francs-Tireurs et Partisans (FTP). Poursuivie par l'Occupant pour « assassinat, association de malfaiteurs et activités communistes », Lise est arrêtée en août 1942 par la police française. Elle donne naissance à son fils en prison à La Petite Roquette, puis après un passage à Fresnes et à la prison de Rennes, elle est livrée aux Allemands pour être déportée au camp de concentration de Ravensbrück. Elle s'y lie d'amitié avec Danielle Casanova et tant d'autres femmes qui n'en reviendront jamais. Les conditions inhumaines du camp de concentration, celles infligées aux membres de sa famille entière – son père, son frère eux aussi emprisonnés et à son mari, Artur, lui aussi déporté – n'auront pas raison d'elle. A La libération, Artur et Lise s'installent en Tchécoslovaquie qui doit se reconstruire ; Artur entre au gouvernement comme vice-ministre des Affaires étrangères. L'épreuve qui les attendait en Tchécoslovaquie de 1951 à 1956 fut des plus tragiques. À ses procureurs staliniens, elle déclara : « J’étais, je suis et je resterai communiste, avec ou sans carte du Parti ». Sa résistance à la folie stalinienne prenant pour cible les anciens Brigadistes, et la solidarité des communistes français alertés par Raymond Guyot, auront raison de la terreur stalinienne. Libéré, Artur est enfin réhabilité en 1956. Revenus en France en 1963, le pays qu'ils ont libéré du nazisme et de la Collaboration, le pays qui a vu naître leurs enfants, Françoise et Michel, ils ne la quitteront plus. « Ouvrez grands les yeux, ne vous laissez pas enfermer dans les certitudes, n’hésitez pas à douter, battez-vous contre les injustices. Ne laissez pas la perversion salir les idéaux communistes. Soyez vous-mêmes », dira notre camarade Lise London à ceux qui l'interrogeaient encore sur son engagement communiste présent. « Ouvrez grands les yeux... soyez vous-mêmes » – Chère Lise, en chérissant ta mémoire, nous serons fidèles à ton injonction.

Pierre Laurent, secrétaire national du PCF Paris, le 1er avril 2012

Lien : Lise London -les Brigades Internationales 1936

http://www.youtube.com/watch?v=JQ8svr5X4VQ&feature=player_embedded

|

1-8 sur 8

Raymonde Nédelec, arrêtée dès mars 1941, est condamnée

à vingt ans de travaux forcés par une section spéciale de Vichy prononçant des

peines rétroactives (

Raymonde Nédelec, arrêtée dès mars 1941, est condamnée

à vingt ans de travaux forcés par une section spéciale de Vichy prononçant des

peines rétroactives (