Chine - Japon - Extrême-orient

Japon, le « Hinomaru », un emblème rouge-sang contesté

70° anniversaire du 1er Octobre 1949

Lorsque Mao Zedong proclame la République populaire de Chine, le pays sort exsangue des invasions étrangères et de la guerre civile contre le Guomindang. De la féodalité, l’empire du Milieu passe, en soixante-dix ans, à la deuxième puissance mondiale. Mao Zedong annonce la fondation de la République populaire de Chine à Pékin en 1949. Imago/Rue des Archives De

sa voix monocorde, Mao tourne la page de l’humiliation occidentale, La Chine humiliée : les traités inégaux (1839 - 1864) 2ème partie des

pancartes « Interdit aux chiens et aux Chinois », de la décadence, de

l’écrasement par les forces étrangères, qui ont favorisé le commerce de

l’opium afin de contrôler les ports, et du règne par le sang de l’armée

impériale japonaise…« John RABE, le juste de Nankin », 2009, Florian Gallenberger Dans un article sur la démocratie populaire, Mao

revient sur les éléments qui ont rendu possible la victoire : « Si

l’Union soviétique n’existait pas, s’il n’y avait pas eu de victoire à

l’issue de la Seconde Guerre mondiale antifasciste, si, ce qui est

particulièrement important pour nous, l’impérialisme japonais n’avait

pas été anéanti, si les pays des démocraties populaires n’étaient pas

apparus en Europe… la pression exercée par les forces réactionnaires

internationales aurait certainement été beaucoup plus forte qu’elle ne

l’est aujourd’hui. Aurions-nous pu, dans ce cas, remporter la victoire ?

Certainement pas », écrit-il. La République populaire est proclamée.

Alors peuplée de 475 millions de personnes, le quart de l’humanité, la

Chine est de nouveau maîtresse de son destin. Et a la charge de présider

au destin de 56 nationalités, 55 minorités, selon la classification

officielle des années 1960. Tout est à construire, tant de féodalités,

dont le père de Mao, un propriétaire terrien tyrannique, est

l’incarnation, restent à abattre.

Parmi les premières lois adoptées, celle sur le mariage datée de juin 1950 qui brise la famille patriarcale, autorise le divorce et assure l’égalité juridique de la femme avec l’homme. L’interdiction du bandage des pieds, prise par la première République en 1912, devient réellement effective après la victoire des communistes. Le même mois, 47 millions d’hectares, divisés en parcelles trop exiguës du fait de la pression démographique, reviennent aux paysans exploités, ceux-là mêmes qui contribuèrent à l’avancée de l’Armée rouge. Déjà, à l’époque de la Longue Marche 15 octobre 1934, CHINE : la Longue Marche commence.., les victoires remportées sur les troupes de Tchang Kaï-chek s’accompagnent d’une redistribution des terres. Une fois la République populaire proclamée, les réunions de combat entre paysans sont le prélude à d’innombrables « règlements de comptes, jugements et exécutions publiques de propriétaires fonciers », explique de son côté l’historien Lucien Bianco, spécialiste de la paysannerie chinoise. Pékin poursuit un but : devenir une nation moderne qui reprendrait sa place dans le mondeDès la fin de l’année 1952, 40 % des cultivateurs sont regroupés au sein d’équipes de travail. Jusqu’alors, la coopération était « volontaire et circonscrite aux parents, voisins, amis, membres d’un même clan », précise Lucien Bianco. Le parti manœuvre toutefois dans la contradiction. La marche vers la collectivisation est progressive mais tarde à produire les résultats escomptés. Pire, la disette frappe. En 1955, le responsable des affaires rurales, Deng Zihui, propose de consolider les coopératives avant d’aller plus loin. Mao fustige ces camarades qui traînent « clopin-clopant, comme une femme aux pieds bandés », et accélère le processus. Pour rétablir son autorité, la campagne des Cent Fleurs, de 1957, invite les intellectuels à critiquer le parti. La répression ne tarde pas et fera plusieurs centaines de milliers de détenus, de déportés et d’exécutés. Dans les mois qui précèdent la victoire des communistes sur les nationalistes du Guomindang en 1949, Mao identifie un autre adversaire : « L’impérialisme existe encore près de nous et c’est un ennemi très cruel, il faudra encore beaucoup de temps pour que la Chine réalise pleinement son indépendance économique. Celle-ci ne sera atteinte que lorsque l’industrie sera développée et que la Chine ne dépendra plus économiquement des puissances étrangères. » La Chine qui émerge poursuit un but : devenir une nation moderne qui reprendrait sa place dans le monde. En 1958, le Grand Bond en avant des communes populaires vise ainsi à combler le retard industriel et à rattraper l’économie du Royaume-Uni en quinze ans. 1959-1962, La Chine : l’illusion du "Grand bond en avant"… Pour cela, Mao mobilise la paysannerie pour la production d’acier. Les champs sont délaissés pour les hauts-fourneaux et même les casseroles sont fondues pour satisfaire aux objectifs. Une folie qui entraîna la famine et la mort de 36,5 millions de personnes. Alors que le Grand Bond en avant bat son plein, le ministre de la Défense, Peng Dehuai, l’un des fondateurs de l’Armée populaire, revient catastrophé de son Hunan natal, où il n’a pu que constater les ravages de la campagne maoïste. Il ose dans une lettre ouverte : « Si les paysans chinois n’étaient pas bons comme ils le sont, il y a longtemps que nous aurions connu un incident hongrois. » Cette référence directe à l’insurrection de Budapest en 1956 laisse penser à Mao que l’URSS est derrière ses attaques. Khrouchtchev avait déjà laissé poindre une critique des communes (populaires), c’en est trop pour Mao, qui lance, en 1966, la Révolution culturelle, sa grande campagne contre les révisionnistes.Il y a cinquante ans la révolution culturelle... Et jettera le pays dans un chaos qui durera dix ans, jusqu’à la mort de Mao et l’arrestation de la bande des Quatre. « La Chine depuis 1949 a pleinement restauré sa souveraineté, construit un État moderne et jeté les bases d’une économie puissante. Le prix payé pour y parvenir par le peuple chinois a été terrible et les crimes commis inexcusables. Mais la Chine a réussi la révolution industrielle que les nationalistes du Guomindang avaient ratée. En rester à cette constatation serait ignorer d’autres traits que l’on discerne : la combativité des paysans, qui ont arraché une certaine liberté de réunion et de désignation de leurs responsables locaux. La vigueur d’une classe ouvrière, qui parvient à arracher des mesures sociales susceptibles de permettre l’édification, demain, d’une sécurité nationale », souligne l’historien Alain Roux. Le PCC continue de tirer sa légitimité de cette fierté nationale retrouvéeL’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping en 1978 annonce en effet l’ère des réformes économiques et de l’ouverture.Puissance chinoise : c) le Shangaï de Deng Ces mutations n’entraînent toutefois pas de rupture politique profonde. La Chine s’enrichit des « pensées » de Mao Zedong, puis successivement Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao et Xi Jinping, sans jamais opérer de rupture brutale. Soixante-dix ans après la proclamation de la République, le PCC continue de tirer sa légitimité de cette fierté nationale retrouvée et de « la fourniture à la population d’une stabilité, d’une sécurité et d’une protection minimales », comme l’explique l’économiste Michel Aglietta. La population met également au crédit des dirigeants d’après 1949 le retour de la Chine comme grande puissance sur la scène internationale.Quand la Chine bouscule Bretton Woods.... Enfin, elle a le pouvoir de s’affirmer en intégrant l’Organisation des Nations unies (1971) et son Conseil de sécurité, en établissant des relations avec ses voisins la même décennie, en organisant les jeux Olympiques de 2008, l’Exposition universelle de 2010 et en participant au G20. Mieux, elle a désormais la capacité de se projeter à l’extérieur de ses frontières grâce aux Routes de la soie Routes de la soie : ouvertures et barrages et fait la démonstration de ses progrès fulgurants en termes d’exploration spatiale. Soixante-dix ans après la proclamation de la République populaire, la Chine, désormais peuplée de 1,395 milliard d’habitants, rivalise avec les États-Unis pour la première place mondiale. Un défi que le pays-continent compte relever d’ici trente ans pour le centenaire de la République. La reconnaissance de la Chine par l’ ONU vaut évincement de Taïwan comme représentant du peuple chinois. Elle parvient ainsi à une étape essentielle de sa révolution qui rêve d’unité territoriale et de réintégration des territoires perdus au profit des nationalistes ou de l’étranger, comme c’est le cas de Hong Kong et de Macao. Quelques jours seulement après la fin des jeux Olympiques de Pékin, l’ancien membre de l’Assemblée nationale populaire Lau Nai-keung livre le sentiment général dans le quotidien South China Morning Post et n’hésite pas à renvoyer l’acte fondateur de la Chine moderne à l’anecdote : « En regardant en arrière, on se rappelle Mao Zedong, qui, le 1er octobre 1949, déclarait : “Le peuple chinois s’est levé”. La déclaration sonnait dans le vide, comme une déclaration d’intention. Quand, soixante ans plus tard, le 8 août 2008, son successeur de la quatrième génération, Hu Jintao, a officiellement ouvert les jeux Olympiques, on peut dire, sans aucun doute possible, que “le peuple chinois s’est levé”. La Chine est désormais une force avec laquelle il faut compter ; elle a rejoint le club des nations incontournables. » L’affirmation sur la scène internationale est incontestablement assumée par le président Xi Jinping, qui brandit le « rêve chinois » à la face du monde. Le pays n’est plus seulement l’usine du monde, mais un moteur politique et diplomatique. Le temps où Deng Xiaoping recommandait discrétion et longueur de temps semble bel et bien révolu. Lina Sankari |

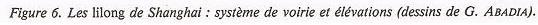

HO-CHI-MINH : un combattant de l'émancipation humaine

Chine. Les 50 jours de Tian’anmen par Dominique BARI

Alain Roux : Tchang Kaï-chek, le "généralissime" qui n’était pas à la hauteur de son destin

Le sinologue Alain Roux s’attaque à la première biographie française de Tchang Kaï-chek, fruit de cinq années de recherches. Spécialiste de l’histoire sociale chinoise et du mouvement ouvrier, Alain Roux est professeur émérite à l’Institut national des langues et civilisations orientales. Biographe de Mao Zedong, il se penche ici sur le rival de toujours de ce dernier, Tchang Kaï-chek, dans un livre – publié aux éditions Payot - essentiel pour comprendre la Chine du XXe siècle et comment le "général rouge" est devenu un tyran incapable de reconquérir le pays après sa défaite face aux communistes. Cet ouvrage permet de comprendre les erreurs qui ont mené le dirigeant à échouer successivement face aux Japonais et aux communistes. Pourtant considéré comme l’un des "quatre grands", avec Churchill, Roosevelt et Staline, le "généralissime", incapable de relancer l’économie, perd sur tous les fronts. Cette imposante biographie est essentielle pour appréhender ce dictateur jamais "à la hauteur de son destin". NB. KMT = Kuo-Ming-Tang Vous dites, en introduction de votre biographie, "avec Tchang Kaï-chek, on reste dans le gris". Qui est ce personnage mystérieux ? Alain Roux Il apparaît souvent, face à Mao, comme le perdant, celui qui a tout raté. C’est un personnage assez sinistre. Il n’occupe pas l’espace, alors que Mao l’envahit. Quand vous traitez de Mao, vous traitez de la Chine contemporaine, il est dans tous les domaines, pour le meilleur ou pour le pire. Tchang Kaï-chek, lui, ne semble pas tenir son rang. Cette biographie tente d’expliquer les raisons de son échec, qui n’était sans doute pas inévitable, et de réfléchir à l’histoire de la Chine, qui a pris un tour inattendu avec la réforme de Deng Xiaoping : une économie capitaliste dans un pays dirigé par un parti communiste détenteur de tous les pouvoirs ! Je m’interroge sur l’histoire d’un peuple courageux qui a mené autant de luttes, connu autant de morts. Pour un tel résultat… Il y a une tragédie qui n’est pas seulement celle d’un personnage qui a échoué et a fini à Taïwan, c’est également la tragédie du peuple chinois tout entier. Le Tchang Kaï-chek des débuts laisse entrevoir un personnage complexe, inspiré tout à la fois par le néo-confucianisme, George Washington et Napoléon. Il appelle alors au renversement des élites chinoises, dont il dénonce le comportement servile face à l’étranger. Il est également fasciné par la construction du nouvel État soviétique. Sur quoi repose son idéologie ? Alain Roux Je ne pense pas que ma biographie soit définitive. L’ouverture des archives et l’accessibilité du journal intime de Tchang Kaï-chek permettront sans doute à d’autres historiens d’aller plus loin. Tchang Kaï-chek est un homme du passé. Il est passionné par les grands personnages du XIXe siècle, ces mandarins militaires qui ont lutté contre les grands mouvements populaires et ont essayé de redonner du muscle à la Chine pour résister à l’agression étrangère, les guerres de l’opium, les traités inégaux.La Chine humiliée : les traités inégaux (1839 - 1864) 2ème partie Tchang Kaï-chek a donc un fond nationaliste. Il fait partie de cette génération qui se proposait de "sauver le pays". Il partage en conséquence une base commune avec Sun Yat-sen, qui est plus âgé que lui, et Mao Zedong, qui est un peu plus jeune. Tchang Kaï-chek s’appuie essentiellement sur une idéologie néo-confucéenne. Il a toujours détesté l’Angleterre, le pays qui a le plus humilié la Chine, et est resté fasciné par le Japon, qui deviendra le nouvel agresseur. Rappelons qu’il a été élève d’une école militaire dans ce pays, qu’il y a beaucoup apprécié le code militaire, la vie japonaise, y compris la fréquentation des geishas [1]. Il est également intéressé par les États-Unis, mais avec un peu de mépris : c’est, pour lui, une société trop matérialiste (au sens vulgaire, JPR). Tchang Kaï-chek est surtout un nationaliste pour qui la fin justifie les moyens. Et, de ce point de vue-là, il a aussi des points communs avec Mao Zedong. Il est assez cynique, il a failli être un voyou, très lié aux bas-fonds de Shanghai et à la Bande verte [2], dont il a été membre. Il s’agissait d’une société secrète qui donnait dans le trafic d’opium, le kidnapping de fils de riches et la prostitution. Tchang Kaï-chek a plus ou moins été un homme de main et a fomenté quelques assassinats politiques. C’est un personnage assez trouble. Son premier coup de génie arrive alors que son maître à penser, Sun Yat-sen (père de la Chine moderne, il a contribué à l’émergence de la République et au renversement de la dynastie mandchoue Qing – NDLR), est menacé par un seigneur de la guerre dans la région de Canton. Tchang Kaï-chek part à son secours. Sun Yat-sen commence alors à s’intéresser à ce militaire à la réputation sulfureuse et lui met le pied à l’étrier. Le grand événement reste le voyage à Moscou, en 1923. Il y présente un exposé sur la révolution chinoise et crie : "Vive la révolution prolétarienne mondiale !" Ce faisant, il y obtient une aide militaire. À son retour, il est nommé à la direction de l’Académie militaire de Huangpu. Tchang Kaï-chek est le seul dirigeant du Kuomintang (KMT) à disposer d’une force armée. Il comprend avant Mao Zedong que, dans la Chine des seigneurs de la guerre, "le pouvoir (est) au bout du fusil". Il commande l’expédition militaire qui, partie de la province de Canton durant l’été 1926, a réunifié la Chine tout entière sous l’autorité du KMT, le 10 octobre 1928. Est-il le contre-révolutionnaire que l’on décrit ? Alain Roux Il a un temps été le bras armé de la Révolution, le général rouge, dans le cadre d’une alliance entre le PCC et le KMT. Mais il a rapidement fait comprendre qu’il avait d’autres ambitions, notamment, le 20 mars 1926, à Canton où, profitant d’un soupçon de complot ourdi contre lui par des communistes chinois et des conseillers soviétiques, il fait arrêter par des détachements militaires plusieurs dirigeants du PCC et quelques soviétiques. Il montre alors très clairement sa volonté de se débarrasser de l’allié communiste, avant de prétendre à un malentendu et de faire relâcher tout le monde. Il a néanmoins donné le signal : les milieux d’affaires de Shanghai l’ont très bien compris et vont financer le coup de force bien réel du 12 avril 1927, par lequel il élimine dans le sang les communistes, les syndicalistes ouvriers et les militants des unions paysannes. Il est clairement un contre-révolutionnaire qui a l’appui immédiat des milieux conservateurs, du monde des affaires, des propriétaires fonciers. C’est un homme de droite qui a trahi ses alliés de la veille. C’est l’explication de sa défaite à venir car la Révolution perd de son dynamisme. D’une certaine manière, en frappant les forces populaires, Tchang Kaï-chek fait une victime collatérale : la révolution bourgeoise. La fraction moderniste du monde des affaires, qui l’a soutenu, va être rapidement victime d’un véritable racket de la part de Tchang Kaï-chek, qui la frappe de taxes et de réquisitions, ne la protège pas quand la crise de 1929 atteint la Chine, favorise la spéculation au détriment des investissements, consacre les trois quarts du budget aux dépenses militaires et l’essentiel de ce qu’il reste au service de la dette. Ne pouvant mécontenter les propriétaires fonciers, Tchang Kaï-chek renonce à toute réforme agraire, ce qui compromet toute politique d’industrialisation et, par ricochet, fragilise une armée chinoise en manque de munitions et d’armes. Or, l’agression japonaise de 1937 à 1945 porte des coups mortels à cette armée sur laquelle reposait le pouvoir de Tchang Kaï-chek. Parallèlement, le poids de la guerre sur la partie de la Chine que contrôlait le KMT, après avoir perdu les grandes villes côtières, est insupportable : il s’ensuit une inflation qui atteint des hauteurs vertigineuses. Tchang Kaï-chek, qui a imprudemment recommencé la guerre civile en 1946 contre les communistes en Mandchourie, subit ses premiers désastres et est lâché par une fraction importante de la bourgeoisie, qui ne se rallie pas pour autant aux communistes. Il ne reste plus que l’armée, et celle-ci sera bientôt en déroute. Le regard de la Chine communiste sur Tchang Kaï-chek a-t-il évolué avec le temps ? Alain Roux Je constate qu’il y a une évolution des deux côtés du détroit de Taïwan sur le personnage. À Taïwan, Mao Zedong a toujours été critiqué. En Chine, il l’est aussi depuis les années 1980, même si l’actuel président Xi Jinping a tendance à reprendre les accents maoïstes. Mais, tout de même, la tendance est à considérer que Mao a multiplié les erreurs à partir du Grand Bond en avant (1958-1960) et a eu un rôle dans le régime autoritaire et une responsabilité dans la famine de 1959 à 1962. Si, aujourd’hui, un petit parfum maoïste réapparaît à travers les chants rouges, on sent bien qu’il ne faut pas aller trop loin. Quand les gens ont voulu renouer avec les opéras maoïstes, on les a un peu calmés. À Taïwan, Tchang Kaï-chek est présenté comme un dictateur dont les statues commencent à s’accumuler dans un parc. On a transformé le mausolée gigantesque en son honneur en palais de la démocratie, ce qui est un peu inattendu ! À Pékin, on vous dit que Tchang Kaï-chek était certes un tyran, mais aussi un grand patriote qui a résisté courageusement aux Japonais. Vous évoquez le débat sur les rapports entre croissance et démocratie en Asie à partir des exemples de Tchang Kaï-chek, du fondateur de Singapour, Lee Kuan Yew, et du dictateur sud-coréen Park Chung-hee. Comment la Chine se place-t-elle dans ce débat ? Alain Roux C’est un des problèmes que j’affronte avec difficulté. Certains sont tentés de penser, au regard de ces expériences, que finalement, il y a besoin d’un État autoritaire pour une croissance réussie. Les dictatures sud-coréenne, taïwanaise, singapourienne montrent qu’un régime autoritaire développe de telles contradictions qu’il est paralysé et finit par se bloquer. Ou qu’il débouche sur un régime plus ou moins démocratique, sous lequel la croissance se poursuit. J’ajoute à cela qu’un régime démocratique peut être un régime fort si on apporte des satisfactions aux éléments dynamiques du peuple qui, en retour, soutiennent le régime et acceptent une certaine modération dans leurs revendications pour permettre au pays de développer son économie. Pour la Chine, puisque c’est la question, je fais partie des gens qui ont été très intéressés par l’affirmation de la société civile qui s’est faite progressivement sous Jiang Zemin (1989-2002) et surtout sous Hu Jintao (2002-2012), malgré l’hypothèque de la répression du mouvement populaire de la place Tian’anmen en juin 1989. C’est à son époque que les paysans de Wukan, luttant contre des expropriations mises en place par les cadres dans des conditions scandaleuses, ont gagné. Le responsable de cette lutte, par ailleurs membre du Parti communiste chinois, est devenu par la suite maire de la commune. Ce succès est maintenant remis en question et les animateurs du mouvement sont poursuivis sous divers prétextes. De même, c’est l’époque des importantes grèves dans les usines de la rivière des Perles (Guangdong, dans le Sud), à la suite desquelles des dizaines de milliers de grévistes ont obtenu des avantages réels – hausse de salaires, garantie de l’emploi et début de retraite –, avec l’appui incontestable du chef local du Parti à Canton. On avait l’impression que, peu à peu, le PCC évitait la voie de l’autisme à la Brejnev, qui le menace toujours – comme tout parti unique –, et acceptait de dialoguer avec la nouvelle société, qu’il avait lui-même façonnée. On avait l’impression que, peu à peu, on passerait de syndicats bureaucratiques actuels à des instances vraiment représentatives des ouvriers. Les avocats donnaient de la voix et l’arbitraire était combattu. La lutte contre la corruption initiée par Xi Jinping – non seulement contre "les mouches" mais aussi contre "les tigres" – était au début vécue comme la suite de cette tendance. On s’est rendu compte depuis qu’il ménageait, en fait, le gros du clan des privilégiés, formés par les proches des grands détenteurs du pouvoir, et ne frappait que ceux d’entre eux qui s’étaient opposés à son ascension politique. Tandis que les gens du peuple souffrent encore et ne se contenteront pas toujours d’être ces citoyens passifs de la seconde puissance économique au monde. Certains parlent, à ce propos, d’une revanche posthume de Tchang Kaï-chek sur Mao Zedong. [1] L'institution multi-séculaire des geishas entretient un rapport étroit et complexe avec le phénomène de prostitution — entre idéalisation de leur rôle et de leurs activités, et réalités historiques et sociales. Il est toutefois certain que l'octroi de faveurs sexuelles par la geisha à son client n'a jamais été entendu comme systématique ou allant de soi. (Wikipédia). A. Roux semble cependant l’accepter dans le sens de prostitution. [2] La Bande Verte est une société secrète créée par Fong Toh-tak du

monastère Shaolin dans le but de protéger les

Chinois de l'ethnie des Han qui étaient opprimés par les Mandchous

de la dynastie Qing, et pour rétablir la dynastie Ming.

Réunissant en son sein de nombreux hommes d'affaires, elle contrôlait la

quasi-totalité de l'activité criminelle de Shanghai, alors capitale mondiale du

commerce de l'opium.

Les activités principales de la Bande Verte étaient le trafic d'opium, le jeu et la prostitution,

et ses services étaient en outre régulièrement demandés pour disperser des

réunions syndicales et des grèves. De 1919 à 1931, l'interlocuteur de la Bande verte dans

la concession française était Étienne Fiori.

En partageant avec le Kuomintang les profits tirés du trafic de

drogue, la Bande Verte a apporté un important soutien financier à Tchang Kaï-chek, qui avait noué de nombreux

liens avec les dirigeants criminels durant son séjour à Shanghai de 1915 à 1923. Tchang Kaï-chek a d'ailleurs probablement été

initié à ses secrets ou était au moins considéré comme un

« associé ». Le 12 avril 1927, la Bande Verte est responsable du massacre d'environ

5 000 grévistes et sympathisants communistes, ordonné par le second

dirigeant du Kuomintang, Tchang Kaï-chek. Ce dernier récompensa le chef du

gang, Du Yuesheng, en le nommant général. (Wikipédia).

|

Il y a cinquante ans la révolution culturelle...

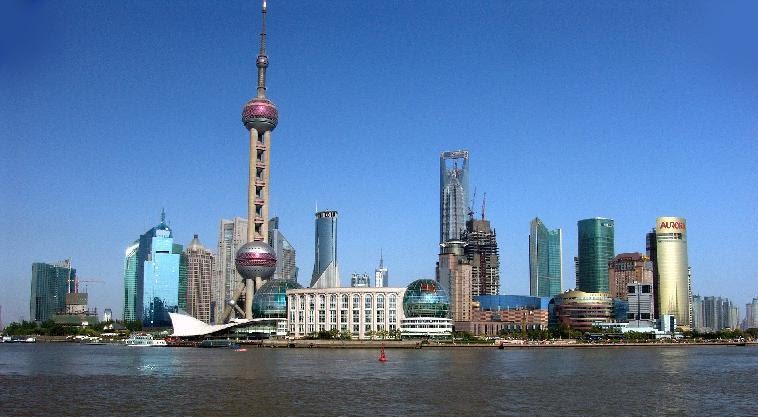

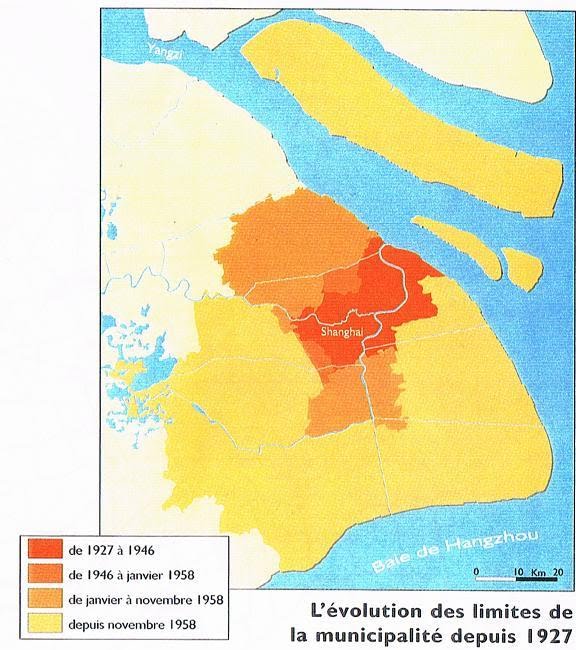

Puissance chinoise : d) le Shangaï ...du monde

SUITE DE : Puissance chinoise : c) le Shangaï de Deng Aujourd’hui, on peut trouver des arguments pour dire que Shangaï prépare le XXI° siècle et dire que, pourquoi pas, le XXI° siècle sera le siècle de la Chine comme le XX° a été celui des Américains. Ce qui est sûr c’est que le montant des investissements consentis comme les chiffres de résultats déjà constatés sont à la démesure du continent asiatique. La mondialisation se caractérise par la libéralisation progressive parfois totale de quatre types de flux : flux de personnes, flux financiers, flux d’informations et flux de marchandises. Shangaï est une mégapole, c’est-à-dire une grosse ville de presque 14 millions d‘habitants mais aussi une métropole, une ville-mère, qui assume des fonctions de commandements sur le plat pays et les villes de rang inférieur qui l’entourent. Mais en Chine-Pékin, il faut nuancer ces fonctions de commandement des métropoles car le sommet de la hiérarchie reste et demeure le pouvoir politique du PCC à Pékin. Shangaï est une des quatre municipalités de la RPC avec Chongqing, Pékin et Tianjin dont le n+1 se trouve à Pékin comme pour les 22 provinces et les 5 régions autonomes qui ont les mêmes pouvoirs que les quatre municipalités. Comment les quatre types de flux sont-ils réceptionnés ou, en sens inverse, émis par Shangaï ?

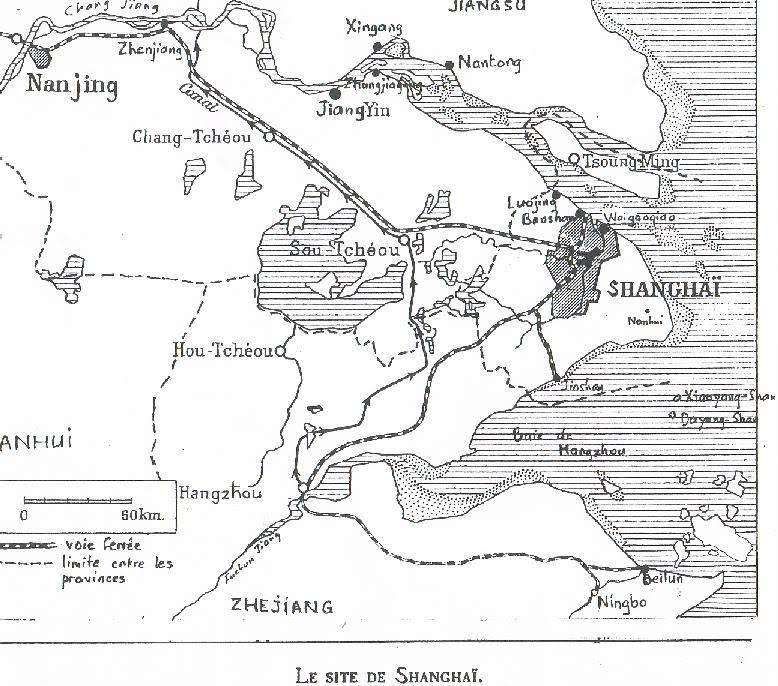

1) les flux de personnes / passagers Les flux de personnes sont au moins de 3 types : voyages d'affaires, tourisme et migration de travail. Avec la prospérité atteinte par de centaines de millions de Chinois, les flux touristiques s’enflent mais ce n’est pas cela qui donne à Shangaï un statut de commandement. C’est bien davantage le flux des migrations de travail et les flux de voyages d’affaires. Pour ce qui concerne le transport ferroviaire des personnes, Shangaï dispose de trois importantes gares qui sont connectées à toutes les villes du pays. La liaison avec Pékin via Nankin est une liaison à grande vitesse. Dans la ville même, les gares sont branchées sur le réseau du métro et sur les transports routiers de surface. Le plus important dans le cadre de notre problématique relève évidemment des liaisons aériennes internationales. Shangaï dispose de deux aéroports internationaux, l’un en plein centre ville -côté Puxi - Shangaï Hongqiao international airport - l’autre construit au bord du Yang Tse, à Pudong, Shangaï Pudong I.A.. Le partage des tâches semblent être le suivant : Hongqiao reçoit les passagers des liaisons intérieures (il faut dire "domestique" à cause de cette détestable influence anglo-saxonne) et ceux des liaisons avec l’étranger proche : Séoul, Japon, Taïwan, etc…. Pudong I.A. reçoit les vols du reste du monde. A peine achevé, Pudong IA a vu son trafic croître de façon exponentielle : 51,7 millions de passagers en 2014 ; Hongqiao IA en a reçu presque 40 M. Si on ajoute les chiffres des aéroports voisins (50 km) de Nanjing, Hangzhou et Ningbo on a là une des gateways aériennes les plus importantes du monde.[1] source : https://www.google.fr/maps/search/t%C3%A9l%C3%A9communications+%C3%A0+Shanghai/@31.2937582,119.1033947,8z Après le premier pont de la baie de Hangzhou a été bâti

le second pont de la baie, à l’amont

du premier. Le premier vise à développer les relations avec Ningbo, port du

Pacifique, qui entretient d’étroites relations avec celui de Shangaï. Le second

vise à développer les relations avec la

ville de Shaoxing, (province du Zhejiang [3]). Située

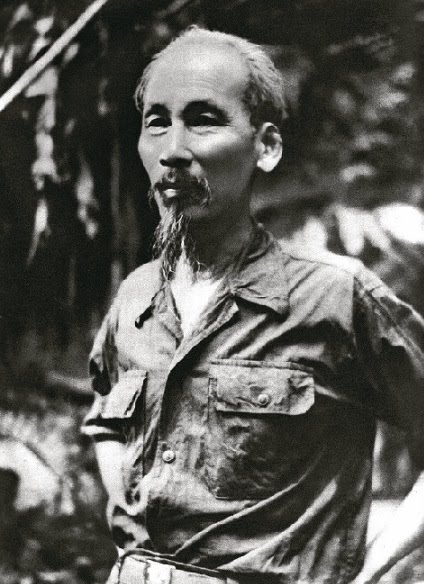

sur l’axe Hangzhou-Ningbo.CF. la première carte ci-dessus, pont de la G104. Sur le Yang Tse, Shangaï tend à construire avec Nanjing (ou Nankin) une mégalopole (sur 250 km environ, cf. la carte site de Shanghai). L’axe autoroutier entre Shanghai et Nankin est cependant souvent saturé (rive droite/sud du grand fleuve). Pour rouler sur la rive gauche (nord), il faut traverser le fleuve. Le pont suspendu de Sutong, reliant Shanghai à Nantong, a constitué, au moment de sa construction, le plus grand projet de ce type au monde. 2) les flux financiers La bourse des valeurs est un marché financier, c'est là que les entreprises trouvent des capitaux. C'est un service rare, qui relève d'un pays riche ou émergent. L’importance d’une bourse des valeurs se mesure par sa capitalisation qui est la somme de la valeur des entreprises cotées à cette bourse. Créée en 1891, la bourse de Shangaï a été rouverte presque un siècle plus tard en 1990. La bourse a été installée dans le quartier des affaires Lujiazui, à Pudong. Son dynamisme peut s’appréhender à la lecture de son indice d’évolution de la capitalisation. Le Shanghai Composite (Shanghai Stock Exchange Composite Index) est l’indice essentiel de la Bourse de Shanghai. Il est constitué de toutes les valeurs cotées sur ce marché (aussi bien des actions de catégorie A que de catégorie B, voir les sources). Son calcul se base sur la capitalisation boursière totale de tous les stocks le 19 décembre 1990, avec pour valeur de base 100. L’indice était au niveau 3589,76 au 6 novembre 2015, il avait atteint (en octobre 2007), 6.124 points. Cela fait dire au site Easybourse.com que "la bourse chinoise est un nouveau poids lourd mondial" sans faire le départ, malheureusement, entre les différentes bourses (Shangaï, Shenzhen et Hong-Kong). On sait, cependant, que la bourse de Shanghaï est la première de Chine. Ce site dit aussi "Après une hausse de 150% en un an (juin 2015) les bourses de Shanghai et de Shenzhen affichent une capitalisation de 10.000 milliards de dollars, la plus importante après New York. Elles pèsent désormais deux fois plus que les bourses de Tokyo et Osaka (5.000 milliards) mais restent derrière la bourse de New York (20.000 milliards). A titre de comparaison Euronext ne pèse "que" 3500 milliards". Les dix premières capitalisations boursières en Chine (en milliards d'euros, juillet 2008) sont : Petrochina 228 Md€ ; ICBC 140 Md€ (banque industrielle et commerciale) ; Bank of China 106 Md€ ; Zijin Mining 82 Md€ ; China Life Insurance 59 Md€ ; China Petroleum 50 Md€ ; China Shenhua Energy 46 Md€ ; Bank of Communications (secteur banque et assurance) 35 Md€ ; China Merchants Bank 29 Md€ ; Haitong Securities (finance) 18 Md€. Autrement dit, le secteur énergétique et minier et le secteur banque et assurance [4]. 3) les flux de marchandises A. Le transport de fret aérien En tonnages, le fret aérien ne pèse pas lourd face au fret maritime. Mais il a une valeur intrinsèque bien plus élevé. Le fret aérien est constitué de médicaments, par exemple. Essayer de trouver le prix d’une tonne de médicaments comparé à celui d’une tonne de minerais de fer. Le fret aérien est la matière première de sociétés appelées "intégrateurs" qui disposent de flottes de camions pour la distribution capillaire des produits (UPS, Fedex, DHL, TNT…), le porte à porte. Médicaments donc, mais aussi échantillons de labos scientifiques, colis, lettres, bijoux,… Le fret aérien se mesure en milliers de tonnes alors que le fret maritime se calcule en centaines de millions de tonnes. Mais, encore une fois, en termes de coûts à la tonne, cela n’a rien à voir [5]. En 2010, l’aéroport de Pudong IA avait manipulé 3,2 millions de tonnes de fret et se classait au troisième rang mondial (Hong Kong 1er et Pékin 16ème). B. Le transport de fret maritime Après avoir dépassé le port de Rotterdam en 2003, celui de Hong Kong en 2004, et celui de Singapour en 2005, le port de Shanghai est désormais le plus important port du monde. Il manipulait 5,6 millions d’EVP en l’an 2000 (6° mondial à cette date), il en est maintenant à 35,3 millions (2014, 1er rang mondial). Vertigineux. Le port de Ningbo, voisin à 70 km, est à hauteur de 19,4 millions EVP (6ème rang mondial). A l’instar du transport aérien, on a là, pour le transport maritime l’une des plus grandes gateways -portes d’entrée - du monde (derrière la gateway du Guangdong avec Hong Kong, Shenzhen et Canton). Le port de Shangaï est arrivé à ce stade grâce à une vigoureuse politique d’investissements pour s’adapter sans cesse à la révolution nautique (Révolution nautique du dernier quart du XX° siècle : Introduction : gigantisme maritime, conteneurisation...). Je rappelle la problématique : les navires sont de plus en plus gros et leur tirant d’eau augmente - c’est la mesure de la profondeur d’enfoncement du navire dans l’eau, ne pas confondre avec le mouillage qui est la profondeur du chenal maritime ou fluvial-. C’est pourquoi les autorités portuaires ou gouvernementales investissent dans des ports de plus en plus profonds. Les sites migrent en fonction des nouvelles générations de pétroliers ou de porte-conteneurs. Aujourd’hui, on construit des navires pharaoniques de 13.000 jusqu’à 19.000 EVP. Quels ports peuvent recevoir des mastodontes pareils ? Quelques happy few dont Shangaï [6]. Le port de Shangaï, port aux sites multiples 1) Les sites du fleuve Huang Pu Le

port est né au niveau du Bund, méandre de rive gauche, concave, offrant un fret

suffisant à l’époque du Shanghai de l’hippodrome, c'est-à-dire colonial. Puis, le port

offre un cas classique de migration vers l’aval du fleuve Huang Pu. NB. le terme stevedore signifie "compagnie de manutention" (employeur des dockers, entre autres). 2) Le port de Waigaoqiao. La construction de ce port s’inscrivît dans le cadre de l’immense projet de Pudong, le Shangaï de DENG. Construit, non plus sur le petit fleuve historique, mais carrément sur la rive gauche de l’estuaire du Yang Tse. Sa croissance fut phénoménale. Mais la croissance du reste de l’économie réelle était encore plus vive et il fallut voir encore plus grand et ce fut le port de Yangshan, alors même que Waigaoqiao n’était pas encore achevé. 3). Le port de Yangshan C’est un projet hors normes de la taille du barrage des trois gorges. Sur la carte du site de Shangaï, j’ai judicieusement (sic-lol) ajouté les petites îles de Xiaoyangshan et de Dayangshan. Iles qui jouxtent la haute mer où les tempêtes peuvent être indescriptibles. Elles se trouvent dans la province de Zhejiang et non pas dans la municipalité de Shanghaï. Elles sont maintenant rattachées au continent. Par un pont cyclopéen de 32 km, le pont de Donghai [7]. On peut visionner une petite vidéo : http://voyagesdanslhistoire.over-blog.com/2015/10/l-extension-du-port-de-shanghai-l-avant-port-de-yangshan.html. Le port de Yangshan peut accueillir des porte-conteneurs d’un tirant d’eau de 15,5m. L’ensemble du port de Shanghai est géré par une même société : le Shanghai International Port Group. B. Les nouvelles routes de la soie : continentale et maritime Tout ce qui précède s'inscrit dans la lignée des articles sur la vie maritime de la planète à la fin du XX° siècle (lien Révolution nautique du dernier quart du XX° siècle : Introduction : gigantisme maritime, conteneurisation...) Sauf que certains nouveautés annoncent le XXI° siècle... C’est le cas des nouvelles routes de la soie, c’est-à-dire de ces routes à la fois maritimes et continentales qui relient la Chine et Shanghaï à l’Europe, spécifiquement aux ports de la Rangée : Rotterdam et Anvers. Entre la Chine et l'Europe, les potentiels sont tels qu'ils suscitent - malgré l’éloignement des deux pôles - la création de flux énormes et donc la recherche de voies nouvelles. Le réchauffement de la planète permet le passage des porte-conteneurs par l’Océan glacial arctique. La nouvelle route ferroviaire qui remplace la vieille route de la soie part de la gare de Hangzhou qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de la gare centrale de Shangaï (Hangzhou visible sur la carte le site de Shangaï). La Chine sur la route des caravanes du XXIe siècle Routes de la soie du XXI° siècle, Chine - Europe. 4) les flux d’informations Téléport = interface entre le monde et les centres d'affaires via le satellite. Un téléport, ou station terrestre de télécommunication par satellite, est une installation d'antennes paraboliques de grande taille, permettant l'émission de signaux de télécommunication vers des satellites de télécommunication en orbite géostationnaire (8). L'Université des études internationales de Shanghai, fondée en 1949, est l’une des plus prestigieuses du pays. L'Université Fudan à Shanghai, est une des plus vieilles, plus influentes et plus sélectives (sic) universités de Chine. CIIS ou the China Institute of International Studies a une réputation mondiale. L’importance gigantesque des flux de conteneurs exige des liaisons satellites conséquentes. En recevant l’Exposition universelle de 2010, Shangaï a commencé à jouer son rôle de ville-mondiale. SHANGHAI, nœud de télécommunications

addendum : Carte des transports à Shanghai et Ningbo (excellente convergence multimodale) dans Liste des ensembles portuaires chinois, plus grand ensemble portuaire mondial…. : http://www.oceanattitude.org/index.php?post/2011/11/13/Liste-de-ports-en-Chine-%2C-plus-grand-ensemble-portuaire-mondial-%2C-descriptif-et-photos-/-List-of-ports-in-China%2C-the-world-s-largest-port-complex%2C-description-and-photos

[1] Sources internet pour les statistiques relatives au transport aérien chinois et mondial : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_a%C3%A9roports_les_plus_fr%C3%A9quent%C3%A9s_du_monde_par_nombre_de_passagers et aussi https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_busiest_airports_in_China [2] On parle très fréquemment du « delta » du Yang Tse, à cause des îles nombreuses nées de l’alluvionnement massif du fleuve chargé d’alluvions. Mais il s’agit d’une embouchure remontée par la marée du Pacifique. [3] Lire plus sur : http://www.chine-informations.com/actualite/photos-chine-construction-du-deuxieme-pont-trans-oceanique-de-la_45417.html . Consulter également la carte Chine-télécommunications. [4] Sources web pour ce paragraphe : https://www.easybourse.com/bourse/international/article/30236/la-bourse-chinoise-nouveau-poids-lourd-mondial.html ainsi que http://bourse.trader-finance.fr/bourse+de+shanghai/ [6] Ces navires ne peuvent faire le tour du monde étant plus large que les écluses du canal de Panama. Ce sont des overpanamax. Mais ils sont placés sur les lignes east coast Amérique du nord (Montréal, NewYork-New-Jersey, etc.…) vers l’Extrême-Orient via le canal de Suez qui lui a des écluses plus larges. [7]

Le pont de Donghai en Chine était en 2005 le plus long pont maritime au monde.

Il relie sur 32,5 km — dont 26 km en continu au-dessus de la mer — le

territoire de la municipalité de Shanghai aux îles Yangshan. Visible sur la première carte de cet article. (8) http://www.saskiasassen.com/pdfs/publications/the-global-city-brown.pdf https://my.teleport.org/public/cities/wtw3s/Shanghai/ http://www.europages.fr/SHANGHAI-BAUDCOM-COMMUNICATION-DEVICE-COLTD/00000003998999-269135001.html chercher : Mobile Communication Network China, |

Puissance chinoise : c) le Shangaï de Deng

suite de : Puissance chinoise : b) le Shangaï de Mao Après la mort de Mao, après le procès de la « bande des quatre », les autorités chinoises décident de choisir un nouveau mode de développement. Le nom de Deng Xiaoping (1904-1997) est presque toujours associé à ce changement de cap. Pour parler clair, la Chine décide d’accorder une large place à l’initiative privée et aux capitaux privés y compris étrangers. Shangaï tient alors une place de choix dans cette stratégie.

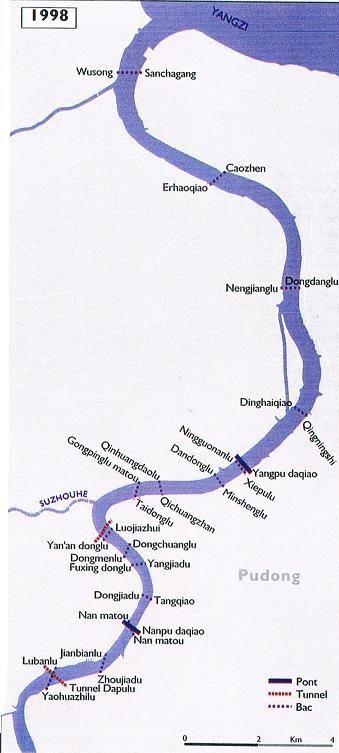

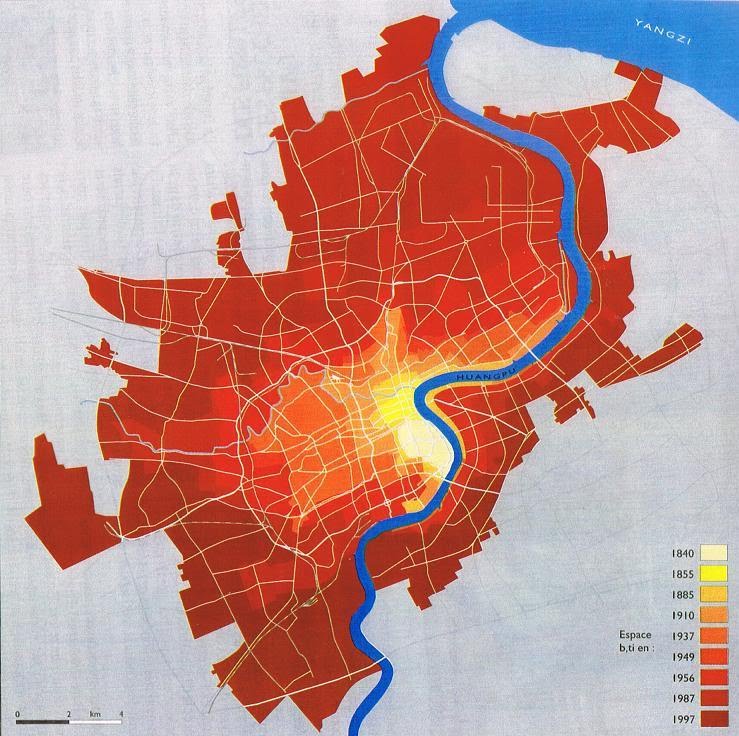

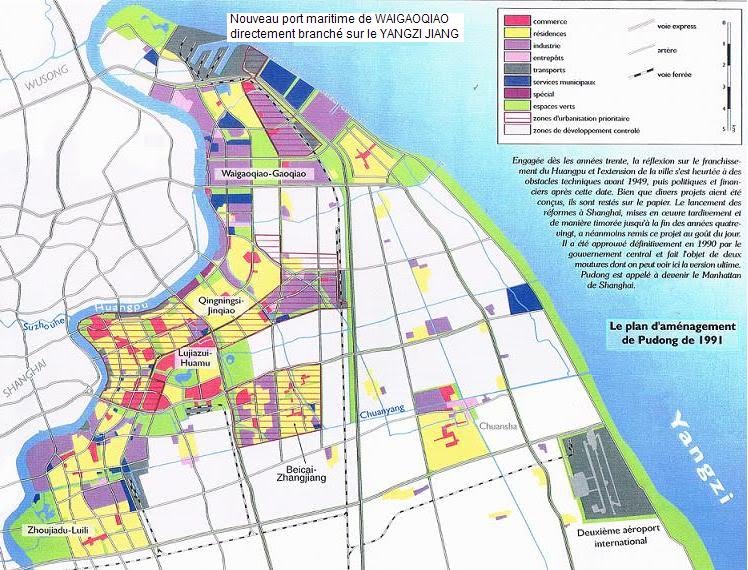

Après 1989, Deng Xiaoping décida de relancer les réformes et, surtout, d'en faire bénéficier Shanghai, demeurée jusque-là en dehors des expériences tentées dans le Sud - zones économiques spéciales créées à la périphérie de Hong Kong -. En 1990, l'ancien maire de Shanghai devenu "n°1", Jiang Zemin, lance le développement du quartier très peu urbanisé de Pudong, "à l'est du fleuve", afin de désengorger Puxi, "à l'ouest du fleuve", le centre historique. En 1992, Deng confirme cette décision et fournit à la ville les moyens financiers et réglementaires de cette transformation (création d'une zone franche, cession des terrains à des sociétés immobilières...). Pudong s'étend sur 520 km2 (soit la surface de Singapour) au nord jusqu'au Yangzi et à l'est jusqu'à la mer de Chine. En moins de dix ans, la municipalité a bel et bien créé une ville nouvelle et les infrastructures adéquates [1] Dans un discours prononcé à Shangaï au début de l’année 1991, Deng Xiaoping déclara : Il était temps que Shanghai se développe. (…). Apparemment, nous avons négligé les atouts de Shanghai, l'esprit d'entreprise et le haut niveau d'instruction de ses habitants. ( ... ) Il aurait fallu démarrer l'exploitation de la région de Pudong il y a plusieurs années, au même moment que la zone économique spéciale de Shenzhen. Si Pudong se développe, les répercussions seront immenses, (...). Pourvu que nous tenions les engagements pris et que nous agissions selon les usages internationaux, lés capitaux afflueront à Shanghai. (...) La finance revêt aujourd'hui une importance capitale : elle est véritablement le nerf de l'économie moderne. Maîtriser cet art nous ouvrirait toutes les portes. Shanghai était autrefois un grand centre financier où l'on changeait librement les monnaies. Shangaï devra retrouver son statut d'antan. Si la Chine veut se faire une place au soleil dans le monde de la haute finance, elle devra compter d'abord et avant tout sur Shanghai.[2] C’était ouvrir en grand les portes de l’essor de toute la basse vallée du Yang Tse Kiang. C’était créer l’épicentre du tremblement économique mondial. Voici un article qui présente bien la situation : après des propos sur Shangaï, l’auteur centre son texte sur Pudong : Shanghai-Pudong, ville-monde de demain "Pudong sera "la tête du dragon dont le corps est le Yangzi", explique Yang Jianyi, l'un des agents de promotion de la ville. Autre atout enfin, son histoire. Elle a longtemps été la "porte de la Chine" sur le monde - son architecture en témoigne. Au début du siècle notamment, à l'époque du "premier" capitalisme sauvage, elle fut une place importante. Elle n'en a pas gardé que ses marchés animés. Elle a aussi conservé une grande tradition industrielle et financière. Quarante-cinq ans de communisme n'ont pas totalement étouffé, chez les Shanghaiens, les "esprits animaux", ces esprits qui poussent à l'initiative. Un nouveau capitalisme sauvage s'y développe aujourd'hui. "Le Far West, aujourd'hui, c'est ici", expliquent, unanimes, tous les Occidentaux - et ils sont nombreux - installés là. "Il y a dans cette ville une extraordinaire ouverture d'esprit une volonté d'entreprendre que l'on ne rencontre nulle part ailleurs dans le pays", raconte Jan Borgonjon, l'un des responsables de la première business school privée chinoise. Cette école, la China Europe International Business School (Ceibs) avait été créée à Pékin il y a une dizaine d'années à l'initiative de la Communauté européenne pour former des dirigeants d'entreprise. Signe de ce "magnétisme shanghaïen", elle vient d'être transférée dans ce qui est de plus en plus la vraie capitale économique du pays. La ville a offert, gracieusement, à la Ceibs un terrain à Pudong. Elle y construira, sur les plans de l'architecte d'origine shanghaïenne, Peï, son propre bâtiment. Cette détermination de la municipalité -bridée pendant longtemps par le pouvoir centrai - est une autre force de la ville. Cité traditionnellement ouverte, Shanghai l'est aussi aux capitaux étrangers. Vitrine des réformes de M. Deng, la ville a profité, plus que d'autres, plus notamment que ces fameuses "zones économiques spéciales" créées dans les années 80, d'une arrivée massive des multinationales du monde entier - et de leurs capitaux. Attirés par des avantages fiscaux importants, mais aussi par les marchés et la main-d’œuvre, tous les grands sont là : les NEC -Japon, informatique-, Siemens, Volkswagen, ATT, Alcatel, Nestlé, Mitsubishi. Plus de 35 banques étrangères se sont déjà réinstallées dans l'ancienne capitale financière du pays. Les communistes de la ville se sont entourés d'un comité d'experts, des grands patrons - de vrais capitalistes occidentaux - qui conseillent la municipalité. On y trouve notamment Antoine Riboud, PDG de Danone, et Edouard de Royère, PDG d'Air liquide. D'ores et déjà, Shanghaï est redevenue l'endroit où tous les "nouveaux riches" de la Chine communiste viennent faire leurs emplettes. Les grands du luxe - les Lalique, Vuitton et autres Ralph Lauren - ont ouvert des boutiques, convaincus qu'ils sont que Shanghai devrait redevenir, très rapidement, la capitale de la mode. Le Printemps inaugurait, il y a quelques jours, son premier grand magasin en Chine - 10 000 mètres carrés sur cinq étages ! C'est cependant Pudong, la ville nouvelle, qui devrait faire de Shanghai la nouvelle "ville- monde". Projet national lancé par Pékin au début des années 90, l'opération revêt des aspects pharaoniques. L'horizon ici, c'est... 2030. Tout est y prévu : un nouvel aéroport, un nouveau port en eaux profondes (Waigaoqiao cf. le schéma d’aménagement c-dessous), une méga-zone industrielle, des espaces commerciaux, des campus universitaires, une zone franche, des terrains pour les industriels du high-tech, des systèmes de télécommunication dernier cri (fournis par l'américain ATT) et des forêts entières de tours de bureaux. Un exemple : Lujiazui, la cité financière qui sort de terre juste en face du "Bund". La Banque de Chine y a déjà pris possession de ses nouveaux locaux. Le bâtiment qui abritera la Bourse de Shanghaï - un marché où sont déjà cotées plus de 200 sociétés - est en voie d'achèvement: 6.000 personnes y travailleront. Dans l'ensemble, ce sont plusieurs centaines de tours qui sont en construction. Deux menaces pèsent néanmoins sur Shanghaï "ville-monde". Il y a d'abord la concurrence de Hongkong. (Bien située), elle bénéficie d'infrastructures modernes et puissantes et dispose d'un arrière-pays riche et dynamique, avec Canton et la province de Guangdong. (…). L'autre menace est de nature directement politique. L'avenir de Shanghaï se joue en effet aussi à Pékin. Le parti communiste a pendant longtemps cherché à freiner le développement économique du Sud. (…). (Mais) "rien ne nous arrêtera", explique le patron de Pudong. La puissance économique, financière et culturelle de Shanghaï pourrait pourtant finir par inquiéter Pékin. La rivalité entre la "ville- monde" et la capitale politique de son pays est en fait, Braudel l'a montré, une permanence dans l'histoire du capitalisme. Que Pékin se présente comme un pouvoir communiste n'y change rien. C'est là encore un atout pour Shanghai". Fin du texte d’Erik Izraelewicz [3] Le passage du fleuve. Shangaï est d’abord, historiquement, la ville de Puxi, c.-à-d. de la rive gauche/occidentale du fleuve Huang Pu (Puxi vs Pudong). Avec les concessions accordées aux anglo-saxons et aux Français, la ville de l’hippodrome Puissance chinoise : le Shangaï de l'hippodrome... (1845-1937) s’est développée vers l’ouest. L’hypercentre de la ville était la confluence entre le Huang Pu et la rivière Suzhou. Là s’est développé le BUND Puissance chinoise : le Shangaï de Mao. La traversée du fleuve Huang Pu s’effectuait par bac. Mentalement, il y avait une frontière entre les deux rives du fleuve. Le succès de Pudong n’était possible qu’avec l’amélioration massive du franchissement du fleuve. Le document ci-dessus (source : atlas de Shangaï) montre les différents bacs, et surtout les deux ponts dont celui de Nanpu - qui fut rapidement encombré - et les trois tunnels sous-fluviaux dont un passe sous le Bund et permet d’accéder au quartier de Luojiazhui à Pudong. L’évolution du peuplement de l’agglomération. Ce magnifique document (source : atlas de Shangaï) montre l’évolution de l’habitat, dès lors que le fleuve n’est plus une barrière, la ville peut s’étaler de façon concentrique. Mais une évolution séculaire est difficile à rattraper en quelques décennies et l’étalement vers l’ouest reste dominant. Le projet devient réalité Le document ci-dessous montre le projet d’aménagement de Pudong. Tout à été prévu. J’insisterais sur la création d’un second aéroport international, en bordure du Fleuve bleu, immense, loin des tours aux dizaines d’étages, et l’aménagement d’un grand port sur les rives du Yang Tse -dont la profondeur est plus grande que celle du Huang Pu : le port de Waigaoqiao. Celui est bien desservi par la voie ferrée (réception des conteneurs de l’arrière-pays du grand fleuve et évacuation des conteneurs importés -souvent vides-).

Dès la fin du XX° siècle, des entreprises françaises sont installées à Pudong : près de 30 entités françaises sont implantées dans la zone de Pudong : IBPS, Banque Indosuez, Carrefour et Alcatel en ont fait le siège de leur holding, Alcatel faisant également de Pudong son centre Asie-Pacifique, NATEXIS, Allevard, Cegelec, Citel, Accor, Schneider, Rhône-Poulenc, Parfums Christian Dior, Devanley, Bacou, Cegos, Dardel, Bolloré Technologies, Natexis, Société Générale, Axa qui inauguré sa joint-venture Axa-Minmetals en août 99. Face au Bund qui demeure le cœur sentimental de Shangaï, se dresse sur la rive opposée du fleuve un nouveau Central Business district (CBD) à la sky line bien connue aujourd’hui : Lujiazui, Un nouveau CBD face au Bund : Lujiazui (photo prise en fin de journée, vers l'est) autre panorama (le Bund vu de Pudong) : https://commons.wikimedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%B5%B7#/media/File:Shanghai_the_bund_from_Jin_Mao.JPG à suivre (suite et fin) : d) Puisance chinoise : le Shangaï ...du monde [1] Article paru sur le site du consulat de France à Shanghai, www.consulfrance-shangai.org 19-XI-2007, cité dans le manuel NATHAN, 2012. [2] Discours de Deng Xiaoping prononcé lors d'une tournée d'inspection à Shanghai, 28 janvier-18 février 1991, cité dans Deng Xiaoping, Textes choisis, Éditions en langues étrangères, Pékin, 1993. Cité dans NATHAN, terminales L&ES, 2012. [3] Le Monde, numéro du 4 août 1995. Vingt ans après (1995-2015) on constate que ces deux "menaces" relevaient davantage des fantasmes du Monde que de la réalité. |

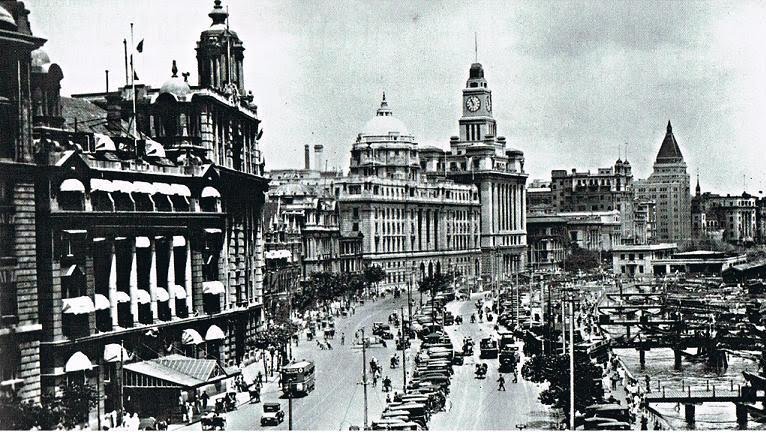

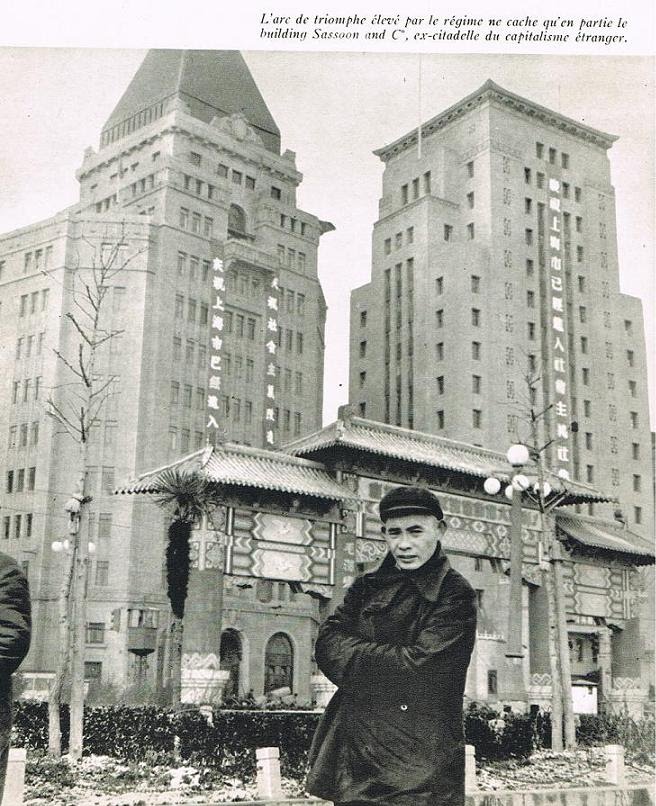

Puissance chinoise : b) le Shangaï de Mao

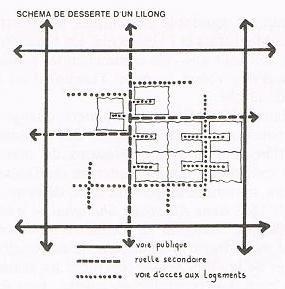

Pour Shangaï, les années de guerre - 1937/1949 - n’ont pas été des années de croissance, le commerce prospère bien davantage en période de calme et de sérénité. Avec la victoire des maoïstes, les changements ne vont pas bousculer cette situation. Si ces derniers avaient été des protestants luthériens, ils eussent gratifié Shangaï des doux sobriquets de "Ninive !», "Babylone !", "grande prostituée" etc… Lorsqu’il arrive à Shangaï, pour la première fois après sa victoire définitive, Mao, le 13 janvier 1951, n’annonce rien de bon pour la prospérité matérielle de la ville. Le rôle commercial est quasi abandonné et le commerce trans-pacifique, avec les Etats-Unis notamment va s’effondrer (lire les chiffres du commerce extérieur chinois dans Lien La Chine s’est éveillée… à l’Est. . Le rôle industriel de Shangaï est maintenu mais sa fonction est de fournir les régions occidentales du pays. Je l’ai écrit ailleurs, la politique maoïste d’aménagement du territoire tourne le dos au Pacifique. "Nombreux sont alors ceux qui prédisent que les communistes détruiront Shanghai ou que Shanghai détruira 1e communisme. La révolution chinoise a, en effet, mûri dans les campagnes. Ses cadres et ses paysans soldats éprouvent pour la société urbaine une profonde méfiance qui à l'égard des Shanghaiens est une franche hostilité. La métropole incarne tout ce que le dogme communiste condamne : le triomphe du capitalisme, l'arrogance de l'impérialisme, les dérives d'une culture cosmopolite. "Shanghai est une ville parasite. C'est une ville criminelle, une ville de réfugiés. C'est le paradis des aventuriers". Rao Rushi, secrétaire du comité municipal du parti, propose même de transférer immédiatement vers l'intérieur la moitié de la population de la ville qui compte alors 5 millions d'habitants, pour la ramener au rang de centre régional" [1]. LE "BUND" EN 1937 (source : Nathan, 2012 TL & ES) A Shanghai: le paysage ne change guère A Pékin, s’il n’y a pas pas de véritable re-développement de la ville, au contraire, du moins y constate-t-on des recherches, des expériences, des réalisations. Ce fut loin d'être le cas à Shanghai durant la même période. "Transformer la ville de consommation en ville de production" constitua un slogan moins révolutionnaire qu'en apparence à Shanghai. Celle-ci concentrait en effet à la fin des années trente 60% de la population ouvrière chinoise. Une fois "nettoyée socialement" dans les deux ou trois premières années qui suivirent l'entrée des troupes de Mao dans la ville, la grande métropole (3 millions d'habitants en 1949) des bords du Huang Pu fit l'objet de deux politiques: - développer les industries de quartier; - 'desserrer l'agglomération centrale vers des villes satellites en périphérie. Le développement de l'industrie de quartier a pris une extension d'autant plus forte à Shanghai que l'activité manufacturière y était traditionnellement importante, notamment dans le textile, et que le tissu urbain des lilongs s'y prêtait. On a ainsi assisté dans les années cinquante à un boom des micro-entreprises de quartier, employant une quinzaine de salariés en moyenne, ainsi qu'à une récupération forcenée de tous les édifices devenus vacants dans les concessions - et ils étaient nombreux. Pékin n'avait guère que ses temples à fournir. Shanghai était au contraire riche de multiples églises, d'édifices publics ou de services, qui constituaient autant d'espaces d'accueil pour l'industrie dans la ville. Le second objectif est parfaitement contemporain, dans l'esprit comme dans la lettre, du schéma directeur de Pékin de 1957. (…) on préféra, à Shanghai, la solution du transfert : sept villes satellites, situées à des distances variant entre trente et cinquante kilomètres de la ville, y recevaient pour fonction d'accueillir une partie de ses habitants pour leur fournir sur place habitat, emploi (notamment industriel), services et équipements. Chacune avait une fonction spécialisée (…). Ces villes satellites ont connu un réel développement, quoique en dents de scie. Mais leur échec est resté patent par rapport à leur objectif initial : elles ont accueilli beaucoup moins de populations que prévu (entre quarante et cent mille habitants chacune, contre deux cent mille projetés en moyenne), et une large majorité en fut constituée par des paysans issus du bassin d'emploi rural environnant, quand ce n'était pas des provinces voisines du Jiangsu ou du Zhejiang. Leur conception assez "mono-industrielle" les rapproche de certaines villes satellites soviétiques, mais la volonté d'en faire des villes autosuffisantes a freiné le développement des transports vers l'agglomération de Shanghai. Elles ont donc eu peu d'effet sur le desserrement de l'agglomération centrale. Ce qui est une différence notable avec le schéma de Leningrad, par exemple, et, sans doute, l'explication de leur développement encore limité aujourd'hui (écrit en 1988, JPR). Le point le plus frappant est que la ville même de Shanghai n'ait pratiquement pas bougé durant ces trente années. Celui qui, ayant quitté la concession en 1937, y serait revenu en 1975, n'aurait à peu près trouvé de changement que dans l'affectation des anciens bâtiments coloniaux, anciennes banques abritant désormais des administrations, ou églises désaffectées reconverties en usines de matériel radio. La ville perdurait dans ses infrastructures d'avant-guerre, déjà insuffisantes par rapport à ses besoins croissants, et souvent non connectables pour cause de différence de gabarit. En fait, seules semblent avoir été effectuées vers 1960-1965 quelques opérations de rénovation à l'emplacement de bidonvilles en périphérie, comme en témoigne l'opération de Fanguanong (5 ha à la sortie nord-ouest de la ville). Mais le cœur même de Shanghai n'évolue guère. Les rues ont été rebaptisées ; l'hippodrome a été coupé en deux, devenant au nord un jardin public et au sud une gigantesque place du Peuple, servant tour à tour de gare routière et de lieu de parade de manifestations de masse. Un promeneur suisse raconte son voyage effectué en 1956. Il n’est pas tendre avec le régime communiste, il a même la dent dure. Pour présenter Shangaï, il utilise les mots suivant : "quais du port déserts et fantomatiques, rares camions, avant 40 à 50 bateaux par jour, aujourd’hui 2 ; nul échafaudage, nulle part on ne respire l’odeur du ciment frais (sic) ; atmosphère de déclin et de ruine ; installations qui se dégradent et qui rouillent ; Shangaï agonise ;la ville est condamnée ; on envisage de réduire l’effectif de la population ; plus qu’aucune autre ville chinoise, Shangaï fait l’effet d’être conquise, terrorisée, vassalisée ; ce qui subsiste du Shangaï d’antan est en passe de disparaître, broyé sous les meules de la révolution ". Y-a-t-il motifs d’espoir ? "Si Shangaï était la citadelle du capitalisme étranger, elle fut également celle du capitalisme chinois" peut être est-ce pour cela que "Shangaï, avant-poste de l’Occident, a produit un type d’homme plus souple, plus déluré, plus calculateur que le Pékinois, raisonneur et frondeur " aussi. Tout cela en 2 pages d’un livre de 160 [2]. Sans aucun doute exagéré, ce tableau permet toutefois de mesurer l’ampleur du changement avec la situation actuelle. Aujourd'hui, le Bund a été "nettoyé" de ces édicules maoïstes (photo de Peter SCHMID). Shanghai's iconic Peace Hotel, one of the most famous landmarks on the Bund, was the brainchild and plaything of Victor Sassoon, British-Iraqi trader of guns and opium. This is the design for what was originally called Sassoon House, an office and shopping complex with luxury residential apartments above. The upper floors were later redesigned as a luxury hotel which opened under the name Cathay Hotel in 1929. Critics at the time said Shanghai already had too many hotel rooms. But the Cathay went on to become one of the most famous hotels in the world. Photo courtesy of Peter Hibbard. Aujourd'hui, débarrassé de ses oripeaux Mao, l'immeuble est relooké pour plaire aux nombreux touristes : Hôtel de la Paix, propriété d'une société canadienne.à suivre avec : Puissance chinoise : c) le Shangaï de Deng Bibliographie (toujours sommaire) : Peter SCHMID, Voyage en Chine, collection Horizons de France, Paris, 1957. Gilles ANTIER Urbaniste, Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France. HÉRODOTE, numéro du 2ème trimestre 1988. Manuel terminal des éditions NATHAN, 2012, pp. 232-233, pp. 244-245, [1] Marie-Claire Bergère, historienne, Histoire de Shanghai, Librairie Arthème-Fayard, 2002. [2] Peter SCHMID, Voyage en Chine, collection Horizons de France (sic), Paris, 1957. |

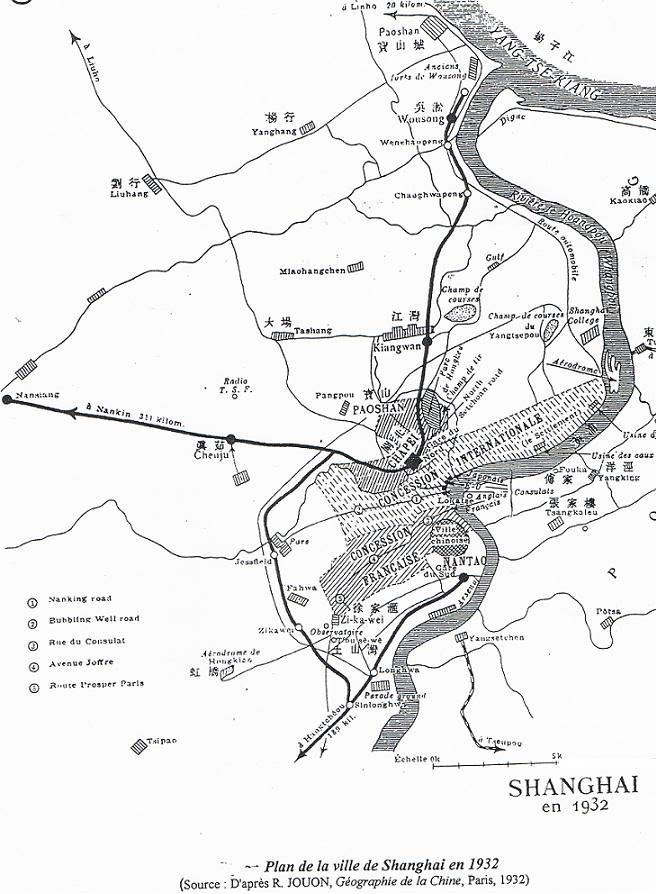

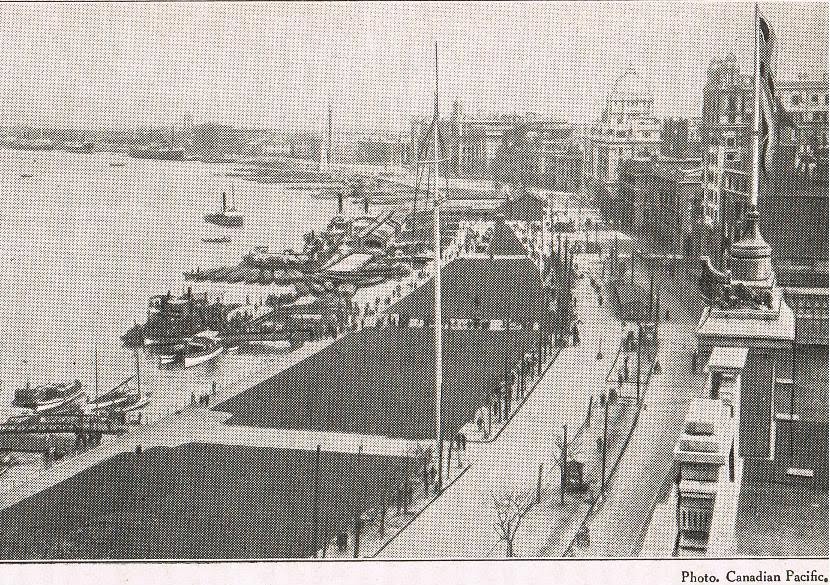

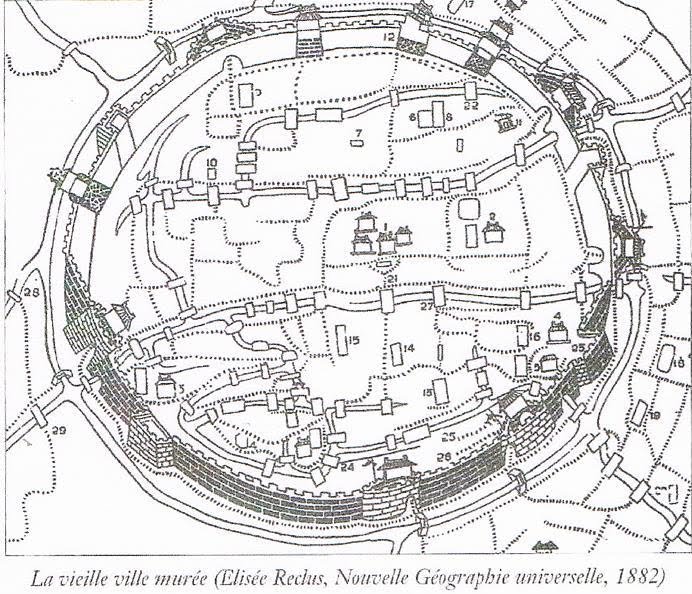

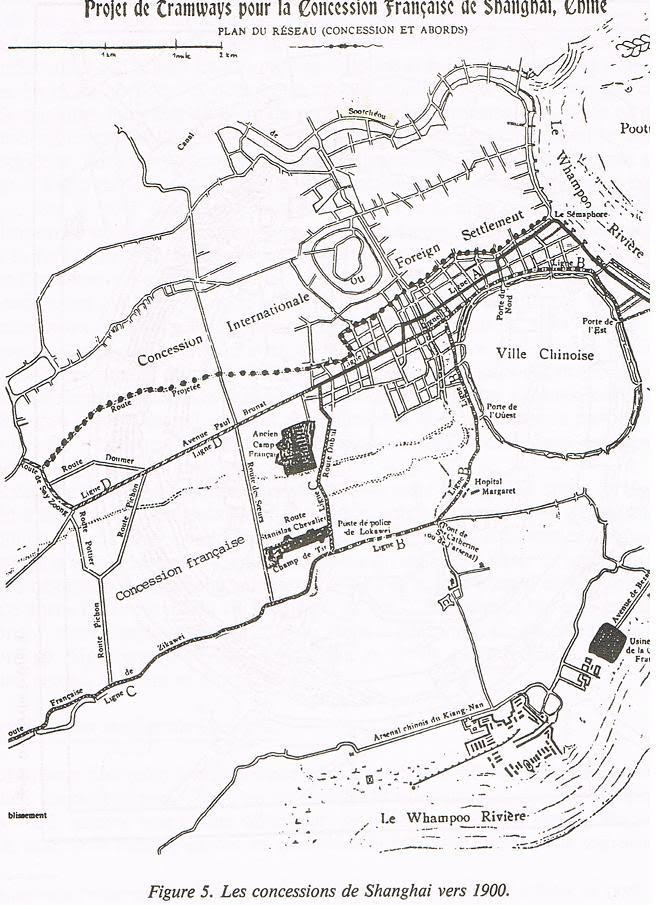

Puissance chinoise : a) le Shangaï de l'hippodrome... (1845-1937)

Une série de quatre articles pour montrer comment la Chine est passée au premier rang des nations du monde à travers l’exemple d'un cas singulier : la ville et le port de Shangaï. Je publie ce texte d’un auteur dont j’ai déjà exploité les travaux, G. Antier, urbaniste, qui paraphe une heureuse comparaison entre Pékin et Shangaï. Son texte est daté : 1988, mais il arrive au moment de la grande métamorphose provoquée par Deng Xiaoping. C’est à la fois, un retour vers le passé puisque cela nous fait évoquer la Guerre de l’opium, les traités inégaux, l’impudence des impérialistes dans leurs concessions mais aussi la période maoïste pour finir avec la période actuelle où Shangaï est devenu l’endroit où il faut être si l’on veut être/paraître branché. J.-P. R.

Shangaï n'est pas construit sur le Yang Tse Xiang (Chang Jiang) mais sur un fleuve qui se jette dans l'embouchure du grand fleuve bleu : le Huang Pu (autrefois Whampoo rivière) lequel reçoit un affluent de rive gauche. (source : JPR)

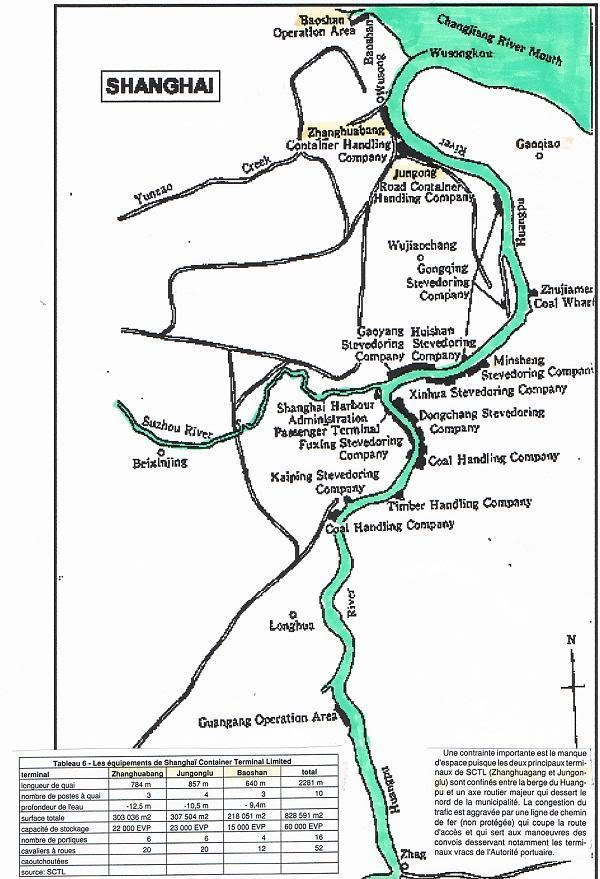

Le Shangaï de l’hippodrome

D’après le texte de Gilles ANTIER [1]*

Pékin et Shanghai: la tête politique et le bras industriel de la Chine. Deux agglomérations qui aujourd'hui abritent chacune six à sept millions d'habitants. Entre la capitale du Nord (« Beijing ») et la ville avant la mer (« Shanghai »), les oppositions ont été et demeurent multiples. L'une est devenue la capitale depuis le Xe siècle, date à laquelle elle apparaît comme ville fortifiée au cœur de la plaine alluviale menant au golfe de la mer Jaune. L'autre est encore au début du XIXème siècle une bourgade enserrée dans ses remparts, port fluvial installé sur les bords du Huang Pu, à une quinzaine de kilomètres au sud du débouché du Chang Jiang [2] dans la mer de Chine. Pékin est marquée en son centre par l'ensemble de la Cité interdite et par l'axe monumental nord-sud autour duquel s'organise un rigoureux quadrillage de rues et de venelles. Shanghai, elle, s'est développée d'est en ouest, par grandes bandes de territoire - les concessions - s'appuyant sur les bords du fleuve. Et lorsqu’ intervient la Révolution de 1949, la ville-capitale tient encore à l'aise dans ses murailles, comme à la fin du XVIIIème siècle. La "ville chinoise" de Shanghai, premier état de la ville, n'est au contraire plus qu'une médina noyée dans les métastases des extensions coloniales. En leur cœur, les deux villes abritent alors l'une un palais déserté, et l'autre un hippodrome désormais fermé. Les trente premières années du nouveau régime vont accentuer l'écart, en privilégiant le développement nouveau de Pékin et en le marquant par des réalisations monumentales. Shanghai est au contraire mise sous le boisseau. Symbole de la corruption et du passé colonial honni venu des "traités inégaux", elle devient alors strictement condamnée à produire. Alors que les remous du modernisme ébranlent la capitale, Shanghai garde grosso modo un cadre immuable : trente années rouges (1949-1979, JPR) à l'ombre des façades rétro des banques du Bund et des lilong ouvriers décalqués des quartiers populaires de Manchester ou de Liverpool.Au terme des trois années agitées qui suivent "l'année terrible" de 1976 - morts de Zhou Enlai et de Mao, séisme de Tangshan [3], arrestation de la Bande des Quatre -, la Chine s'engage dans le processus des quatre modernisations. Le progrès économique et technique est en mesure de tailler en pleine étoffe dans le tissu de Pékin et de Shanghai, qui se retrouvent confrontées aux mêmes problèmes de logement[4], de transports, d'activités industrielles et de manque de services urbains. Chacune dispose d'atouts et de handicaps pour les résoudre, mais les jeux sont loin d'être faits. Étrange paradoxe : au terme d'une histoire qui n'a fait qu'accentuer la différence des deux villes, c'est l'époque de "l'ouverture" et de la modernisation qui sanctionne la similitude de leurs situations, et ravive leur concurrence. Cette évolution peut ainsi être résumée en trois phases - le palais et l'hippodrome : l'empereur au fond de la Cité interdite à Pékin, et les courses à Shanghai entre les concessions et la médina ; - les remous dans la capitale, où l'on perce et construit tandis que Shanghai ne fait que perdurer ; - enfin, les villes saisies par le progrès, qui se retrouvent confrontées aux mêmes difficultés dans leur redéveloppement urbain. Pour paraphraser le proverbe chinois, le bonze est parti, mais le temple est resté. L'empereur a quitté la Cité, et les Occidentaux ont fui Shanghai : mais les questions posées par ces deux villes, qu'ils avaient chacun contribué à façonner, demeurent. Le Palais de Pékin et l’hippodrome de Shangaï… L’auteur met l’accent sur la différentiation majeure entre les deux villes -ce qui aura des conséquences urbanistiques importantes - : Pékin est la ville du pouvoir politique avec le palais impérial, la Cité interdite, etc… alors que Shangaï, à partir des guerres de l’opium, devient la ville des concessions étrangères où les Européens se construisent des bâtiments et lieux de loisir comme un hippodrome, parfaitement incongru dans cette Chine pauvre du sud où tout est réservé à l’indispensable : la rizière. JPR Reprise du texte de G. Antier. A chaque ville son monument-symbole d'une époque. Pékin tisse sa trame à partir du siège du pouvoir impérial, et Shanghai, au XIXème siècle, se dote d'un hippodrome (englobant un terrain de cricket et un club sportif), qui devient le pont nodal de deux "concessions" étrangères. Mais le tissu urbain entourant ces deux monuments est bien différent. (lien Le PÉKIN des empereurs.) La façade et les ruelles de Shanghai Tout oppose Shanghai à cette longue croissance d'une ville capitale murée dans ses rituels cosmogoniques. Jusqu'au xix° siècle, la ville, enserrée dans ses remparts depuis 1553, adopte une forme oblongue. Installée au bord du Huang Pu, elle abritait, comme le montre encore un plan dans la Nouvelle Géographie universelle de Reclus (1882), tout un ensemble de temples et d'instruments du pouvoir, comme la Maison des Magistrats et l'Université. En beaucoup moins monumental que Pékin : elle est avant tout une ville commerçante, à l'aise dans ses murailles, ouverte sur le cours d'eau voisin (comme Tianjin) d'où arrivent les produits nécessaires à la vie de la cité. Les traités coloniaux de 1844 vont totalement changer la physionomie de Shanghai. Dans les concessions que s'arrogent des puissances étrangères, va se créer un espace entièrement nouveau. Maisons de marchands, entrepôts et bâtiments édilitaires vont d'abord s'implanter au confluent du Huang Pu et de la petite rivière Suzhou, comme le montre un plan, déformé, mais historiquement intéressant, publié dès 1853 dans All about Shanghai - a Standard Guide Book. C'est à partir de 1900 que Shanghai va connaître un essor sans précédent vers l'ouest. Parallèlement, et de façon systématique, la "native city" est laissée désormais en blanc sur les cartes de la ville. Seules comptent les grandes avenues est-ouest formant les axes des nouveaux territoires étrangers : rues de Pékin et de Nankin dans la concession internationale, avenues Joffre et Foch dans la concession française. On peut lire "concession internationale ou Foreign Settlement", l'hippodrome se situe à l'emplacement du ou, forme grossièrement circulaire. La concession internationale est appelée ainsi depuis la fusion des concessions anglaise et américaine.Mais ces territoires se regardent en chiens de faïence : ils ont chacun leurs administrations et leurs polices spécifiques, ainsi que leurs propres réseaux d'égouts, d'électricité et de gaz. Leur dénominateur commun est plutôt dans l'habitat. Celui de la grande bourgeoisie, villas à bow-windows ou à larges vérandas ouvrant sur de beaux jardins. Mais aussi - surtout - dans la floraison d'un habitat populaire proprement shanghaien, le lilong. Terme intraduisible autrement que par des périphrases insuffisantes : c'est "la longue ruelle", au mieux. Un lilong se définit par deux caractéristiques : c'est tout d'abord un habitat répétitif, sur deux ou trois étages, où des appartements étroits d'une ou deux pièces s'entassent autour d'une cour étriquée où se trouve le point d'eau. Mais c'est aussi un système de ruelles et de venelles qui mènent par étapes successives de la grand-rue à l'impasse sur laquelle ouvre l'immeuble. Cette impasse à elle seule forme une différence essentielle avec le hutong pékinois ; mais le contraste est aussi saisissant entre la quiétude des hutong, auxquels les habitations tournent le dos, et l'animation des lilong sur lesquels donnent tous les logements. Un passage en partie couvert mène de la rue à des ruelles de deux mètres de large, sur lesquelles ouvrent perpendiculairement des boyaux encore plus étroits où s'alignent les portes des cours (cf. schémas). La façade de Shanghai est sans nul doute le Bund, ce quai du Huang Pu où s'alignent les grandes banques, le Shanghai Club, les Messageries maritimes et le Cathay Hotel. Le lilong est l'envers de ce décor, mais (il est aussi) la réalité de la vie pour les trois quarts de la population. Seuls émergent dans le centre-ville les hautes silhouettes en briques des grands hôtels : le Park, alors plus haut building de l'Asie, face à l'hippodrome, et le Jinjiang, en limite des deux concessions. Tout autour s'étend une mer de lilong aux formes les plus variées, du plus modeste, très dense, aux ruelles étroites, avec des commerces en rez-de-chaussée, aux véritables pavillons à jardins des années vingt-cinq.Ce n'est pas le lieu d'évoquer ici les mille et un trafics qui l'ont nourri jusqu'en 1937 (arrivée des Japonais, JPR), mais qui l'opposent tant à Pékin pour les observateurs de l'époque. On ne peut que reprendre les notes pleines d'humour d'Albert Londres[5] qui, estimant qu'"à Shanghai, point n'est besoin de savoir lire, il suffit de savoir compter", ajoutait avec une pointe de cynisme : "Si Lénine a vu Shanghai, il est excusable". Cette métropole dont le fantasme subsiste encore de nos jours [6] bascule fin 1937, lorsque, au terme d'un siège de quatre mois, les Japonais occupent la cité chinoise et les districts situés au nord de la Suzhou, plaçant ipso facto les concessions sous haute surveillance. Fin 1941, avec Pearl Harbour, les troupes japonaises les envahissent. Les étrangers demeurés sur place sont envoyés dans les camps[7]. Un an après, les puissances étrangères renonçaient aux droits établis par les traités avec la Chine. (…). Quand Mao proclame la République populaire de Chine depuis la porte Tian An Men le 1er octobre 1949, c'est aussi une date-clé pour Pékin et Shanghai. La première redevient la capitale : à ce titre, elle va être placée au premier rang du développement socialiste, et devenir l'une des vitrines de ses capacités de réalisation. A Shanghai, au contraire, il va d'abord s'agir d'assainir la ville - au sens large du terme -, en la restructurant économiquement et socialement.

Dans le méandre, rive gauche/concave à l'aval de la ville chinoise, on voit la position de différents consulats (japonais, E.U., anglais, français) : c'est le BUND, célèbre pour son animation cosmopolite. à suivre : b)Le Shangaï de Mao

[1]

* Urbaniste, Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France.

Texte dans HERODOTE, numéro du 2ème trimestre 1988. JPR.

[2] Encore parfois dénommé le "Yang Tsé" dans certaines publications. (Et dans les textes de votre serviteur qui l’assume totalement. JPR) [3] Le séisme dont Tangshan, à 130 km au nord-est de Pékin, fut l'épicentre aurait fait environ trois cent mille morts. [4] Avec une densité moyenne de 350 habitants à l'hectare (soit à peu près le double de la densité parisienne) mais où chaque habitant ne dispose souvent que de 6 m2 environ. [5] La Chine en folie, Paris, Albin Michel, 1925, P. 192. [6] Bien analysé dans le n° hors série d'autrement, Shanghai, Paris, sept. 1987, 221 p. [7] Voir l'hallucinante biographie d'un jeune Anglais, perdu dans Shanghai déserté, puis interné dans un camp japonais jusqu'en 1945 J.G. BALLARD, Empire du soleil, Paris, Denoél, 1984. |

.jpg)

.jpg)