Affichage des messages 1 - 17 de 17

Afficher plus »

|

5. III° République : 1870-1918

Le commandant PICQUART ou l'armée républicaine.

Je publie un extrait du chapitre de mon livre consacré à « L’Affaire ». Il s’agit de la page dédiée au Commandant Picquart, militaire dont le sens de l’honneur et l’honnêteté intellectuelle ont dépassé son antisémitisme commun et son habitude professionnelle de l’obéissance. Que l’on songe que cet homme a été emprisonné ! Il a tout subi à l’époque de la République opportuniste qui était dirigée par la droite traditionaliste de Méline. C’est la victoire de la république radicale qui lui sauve la vie. Clemenceau, dreyfusard militant, est élu Président du Conseil en octobre 1906 et choisit Picquart comme ministre de la Guerre. Lequel Picquart a été réhabilité et promu au grade de général. Il meurt en janvier 1914 des suites d’une chute de cheval. Picquart La hiérarchie militaire a tenté de démolir la noble figure du colonel Picquart sans qui, on le sait, la réhabilitation n'aurait jamais eu lieu. Lorsqu'il parle à son supérieur de la découverte du petit bleu, Picquart s'attire cette réflexion du général Gonse, sous-chef d'état-major général :"qu'est-ce que ça peut vous faire que ce Juif reste à l'Ile du Diable ? (…) Si vous ne dîtes rien, personne ne le saura". Picquart, ulcéré, réplique : "ce que vous dites là est abominable, (…), en tout cas, je n'emporterais pas ce secret dans ma tombe". A partir de ce moment, entre Picquart et tous les autres, ce sera la guerre au ministère de la Guerre. Combat inégal. Le servant Henry est chargé de surveiller son supérieur Picquart. La correspondance qui est adressée à celui-ci dans l'exercice de ses fonctions est interceptée. Le même Henry fait des faux en écriture pour accabler Picquart. Picquart est envoyé en mission en Afrique. Son domicile est perquisitionné. Lors du procès Esterhazy, tout est fait pour charger Picquart, au point que l'un des juges, voyant Picquart si malmené, déclara : "je vois que le colonel Picquart est le véritable accusé. Je demande qu'il soit autorisé à présenter toutes les explications nécessaires…". Et cela en plein procès d'Esterhazy, crapule ignominieuse, il y a unanimité sur ce point, même chez les antidreyfusards ! Mais l'acquittement d'Esterhazy implique la culpabilité de Picquart, et effectivement, dès le lendemain, Picquart est mis aux arrêts de forteresse "à raison des faits révélés par l'instruction et les débats de l'affaire Esterhazy". C'est l'honneur de l'armée que l'on met en prison… Picquart est déféré devant un Conseil d'enquête qui prononça qu'il y avait lieu de le mettre en réforme "pour faute grave contre la discipline". Picquart avait déjà répliqué devant ses juges : "si l'on veut me mettre à la porte de l'armée, je m'inclinerais fort de ma conscience. Le Conseil appréciera si le lieutenant-colonel Picquart doit être chassé de l'armée alors que le commandant Esterhazy se promène encore aujourd'hui avec sa croix et son grade". Et, au lieu de le remettre en liberté, on le reconduit dans sa cellule. Au procès Zola, Picquart fait une déposition remarquable qui suscite des cris "vive Picquart !" à quoi le général de Pellieux rétorque "vive Picquart, cela veut dire A bas l'Armée !". Mais Picquart a confondu Pellieux : la pièce évoquée par le général est un faux ! Cet incident ira loin puisque le ministre de la guerre, Cavaignac, totalement persuadé de la bonne foi de tous, annonce à la chambre des députés qu'il fera la démonstration de la justesse des documents. Picquart lui écrit pour lui demander de pouvoir lui faire la démonstration que "sa bonne foi a été surprise". Cavaignac dépose plainte –pour divulgation de documents intéressants la sûreté de l’État- contre Picquart qui, libéré après son expulsion de l'armée, et de nouveau incarcéré à la prison de la Santé. Traduit devant un tribunal correctionnel, un renvoi fut prononcé, à la surprise générale, ce qui permit de le garder en prison cependant qu'une information militaire –visant à le faire passer en conseil de guerre- était ouverte contre lui. C'est alors que Picquart eut ces paroles dramatiques : "J'irai peut-être ce soir au Cherche-Midi (prison militaire). C'est probablement la dernière fois, avant cette instruction secrète, que je puis dire un mot en public. Je veux que l'on sache, si l'on trouve dans ma cellule le lacet de Lemercier-Picard ou le rasoir d'Henry, que ce sera un assassinat, car jamais un homme comme moi ne pourra avoir un instant l'idée du suicide. J'irai le front haut devant cette accusation et avec la même sérénité que j'ai apportée devant mes accusateurs. Voilà ce que j'avais à dire". Peut-on mieux faire comprendre que sa vie était en danger. Que les mailles du filet se resserraient sans cesse ? Que l'Armée était prête à le faire disparaître ? Lemercier-Picard est un calligraphe qui aida Henry a fabriqué ses faux en écriture. On le retrouva pendu à l'espagnolette de sa fenêtre, à son domicile. Quant à Henry, emprisonné après ses aveux, il se trancha la gorge avec un rasoir dont on se demande comment il a pu franchir les portes de la prison. Henry qui, avant de "se suicider", avait dit à sa femme, en parlant de ses acolytes de l'état-major, "je suis perdu. Ils me lâchent !". Les lâches. Oui, tout fut fait pour détruire Picquart. La machine à broyer était en marche. Comme Zeev Sternhell a raison de parler de pré-fascisme pour qualifier cette période horrible de notre histoire ! Mais les luttes démocratiques ont permis l'heureux aboutissement que l'on sait. Picquart fut mis en liberté le 13 juin 1899, après 330 jours de détention préventive. Aboutissement pas si heureux que cela puisque on ne réussit pas à faire tenir un troisième conseil de guerre qui aurait dû innocenter Dreyfus. Déjà, Zola dans "j'accuse !" s'était interrogé : "Comment a-t-on pu espérer qu'un conseil de guerre déferait ce qu'un conseil de guerre avait fait ?". C'est la cour de cassation qui dut s'en charger. L'Armée, au demeurant, n'a jamais fait son auto-critique.

|

29 mars 1919, l’assassin de Jaurès est acquitté...

lire au préalable : « ils ont tué Jaurès »… Coup de tonnerre ! Ils ont assassiné le directeur de l’Humanité une

seconde fois ! Le jury décide l’acquittement : Raoul Villain échappe à

la condamnation. par Gilles Candar Historien, président de la société d’études jaurésiennes Le scandaleux verdict du 29 mars 1919 n’a jamais cessé de surprendre et scandaliser. L’Humanité du lendemain titre sobrement : « On attendait un verdict de justice. (…) Le jury a acquitté l’assassin de Jaurès ! ». Pourquoi ? Les réponses n’ont pas manqué, et, après Jean Rabaut, l’historienne Jacqueline Lalouette y est revenue dans son livre Jean Jaurès, l’assassinat, la gloire, le souvenir (Perrin, 2014). Personne ne conteste que Raoul Villain a tué Jean Jaurès le 31 juillet 1914. Mais le jury souverain est libre d’acquitter s’il estime l’acte ou l’accusé excusable pour une raison ou une autre, sans avoir à motiver sa décision. Des précédents existent puisque M me Caillaux avait été acquittée en 1914 du meurtre du directeur du Figaro. La violente campagne de presse avait alors paru expliquer un geste passionné. Mais ici ? La signification politique et sociale du verdict semble claire. Anatole France le dit nettement : « Travailleurs, Jaurès a vécu pour vous ; il est mort pour vous ! Un verdict monstrueux proclame que son assassinat n’est pas un crime. Ce verdict vous met hors la loi, vous et tous ceux qui défendent votre cause. Travailleurs, veillez ! » ( l’Humanité du 6 avril 1919). L’indignation et la colère ressenties sont telles qu’elles résonnent encore des décennies plus tard. On a souvent discuté des motivations de l’attitude du jury : nationalisme, conservatisme, crainte de mouvements sociaux, alors que la révolution en Russie inquiète, indifférence civique plus répandue qu’on l’imagine... Cela n’explique pas tout. La stratégie de la partie civile interroge aussi. La famille s’est entièrement reportée sur le Parti socialiste : attitude légitime puisque Jaurès a été assassiné en raison de son rôle politique. Professionnels du barreau, les avocats choisis sont surtout des politiques : Joseph Paul-Boncour, député rallié au Parti socialiste en raison de l’Union sacrée, Ducos de La Haille, membre de la direction, d’une sensibilité proche, et André Le Troquer, qui représente l’ancienne minorité, devenue depuis peu majoritaire. Leurs choix sont clairs. Ils veulent à la fois exalter le patriotisme républicain de Jaurès et affirmer l’unité du parti. De nombreux témoins, universitaires, personnalités, généraux et autres, sont convoqués pour dire tout le bien qu’ils pensaient de Jaurès. Même Marcel Cachin, qui suit la consigne, dépose... en relatant à quel point le roi Victor-Emmanuel III d’Italie, qu’il a rencontré, admire l’Armée nouvelle, la grande œuvre de Jaurès. Sans doute, mais est-ce le sujet ? Les socialistes n’avaient-ils pas envisagé avant la déclaration de guerre de lutter contre son déclenchement ? De prôner un mouvement international fortement contestataire, pour ne pas dire davantage, susceptible de l’empêcher ? Talent et sincérité de la partie civile ne sont pas en cause, mais trop de fine politique nuit parfois au droit... et au bon sens. Nouveaux et anciens majoritaires du parti en cours de rassemblement ont voulu échapper aux sujets qui fâchent : la guerre était-elle évitable ? Fallait-il agir ? De quelle manière ? Peut-être n’était-ce pas le lieu, mais alors pourquoi autant de célébrations de la pensée et de l’action de Jaurès ? Au lieu de centrer le débat sur l’assassinat, les avocats ont voulu glorifier la victime. Et le piège s’est refermé. Il n’était pas difficile aux avocats de la défense de faire valoir que l’accusé, au demeurant habile à jouer son rôle, faible, fragile, pouvait croire de bonne foi que les socialistes allaient s’opposer à la mobilisation. Après tant de morts, et près de cinq ans de prison pour l’accusé, le temps avait passé, il fallait tourner la page... À quelque chose, malheur est bon ? Les conséquences du scandale se révèlent diverses. D’une certaine manière, il contribue à la gloire de Jaurès, comme assassiné une deuxième fois. Surtout, l’émotion est telle que le mouvement ouvrier et la gauche dans son ensemble réagissent : motions, protestations, réunions. Une immense manifestation, de la place Victor-Hugo à la maison de Jaurès, réunit le 6 avril vingt à trente fois plus de monde qu’à ses obsèques, intervenues lors de la mobilisation. C’est depuis 1914 la première manifestation parisienne, grondeuse, vivante, internationaliste – une délégation chinoise est particulièrement applaudie – alors que le pays n’est pas encore sorti de l’état de siège et de la mobilisation. Cette fois, l’Union sacrée est vraiment terminée, avec la démission des socialistes commissaires du gouvernement, la fin de bien des illusions sur la concorde sociale possible dans la France de l’après-guerre. Quant à Villain, son sort ne fut pas trop réjouissant. Malgré divers secours idéologiques ou familiaux, il vivote sans trouver d’emploi stable, boycotté par ses collègues quand son identité est connue. Réfugié à Ibiza, il est tué en septembre 1936 par des antifranquistes dans des conditions demeurées obscures. Addendum : Le paiement des frais : En tant que partie civile déboutée, la famille aurait légalement dû acquitter les frais du procès, mais la mesure ne semble pas avoir été mise à exécution. L’Humanité acquit la maison dont les Jaurès étaient locataires pour que Mme Jaurès pût continuer à y vivre. En remerciement, celle-ci légua la bibliothèque de son mari (aujourd’hui au musée de l’Histoire vivante, à Montreuil) et un buste de mineur offert à Jaurès par les mineurs de Saint-Étienne, destiné à Marcel Cachin. Lorsqu’elle mourut, en 1931, la maison fut revendue et l’opération s’avéra très fructueuse pour l’Humanité, alors en difficulté.article paru dans l'Humanité du vendredi 29 mars 2019.

|

l'art en France avant 1914 : le cubisme

vous trouverez cet exposé de Maurice Ulrich sur ce site avec ce lien : |

4 septembre 1870 : la chute ; 5 septembre : le retour...

5 septembre 1870 : Le retour triomphal de l’exilé Victor Hugo

Ceci

est un coup de cœur. Je termine l’excellent livre d’Annette Rosa qui se lit en 24 heures chrono. Victor Hugo est un personnage historique hors normes qui est

resté dix-neuf ans en exil (19 ans !) à Jersey, puis à Guernesey avec des

séjours à Bruxelles. Victor HUGO, l'homme de Notre-Dame...Sa notoriété était intacte. Toute sa production littéraire

se vendait comme des petits pains, fût-ce sous le manteau. Notez par exemple cet

épisode, daté de 1867, où Napoléon-le-petit autorise la représentation d’ Hernani : "C'est un triomphe pour Victor Hugo. Le nom du proscrit est acclamé, le génie de sa pièce reconnu, la recette... prodigieuse ! Redoutant les malentendus de 1830, l'auteur avait recommandé quelques modifications pour les vers les plus "chauds". Le soir de la Première, la salle, qui savait la pièce par cœur, exigea le texte authentique et applaudit avec frénésie ce que le public de 1830 avait sifflé. Tous les survivants de la "bataille" (de 1830, JPR) étaient là : Gautier, Dumas, Meurice[1], Vacquerie[2]. Adèle surtout, dont ce fut la dernière fête. Sous leurs yeux attendris, une autre jeunesse qu'on n'avait pas eu à recruter - Verlaine, Banville, Coppée - faisait là, publiquement, de Hugo le père de la poésie nouvelle. Soixante-dix représentations devant des salles combles confirmèrent le succès. La reprise de Ruy Blas s'organisait (…). L'ovation Le 4 septembre 1870, défaite de l'armée française, à Sedan. L'Empire est déchu, la République proclamée à Paris. Le 5, Victor Hugo, accompagné de sa famille, prend à Bruxelles le train qui le ramène, après dix-neuf ans d'exil, en France. Un cri le suit de gare en gare "Vive Victor Hugo !". Paris, dix heures du soir c'est "l'accueil indescriptible" d'"une foule immense" que personne n'a convoquée et qui, dans les éclats de la Marseillaise (qui n’est pas encore l’hymne national ! JPR) et du Chant du départ, salue la Liberté rentrant dans Paris. Hugo mettra deux heures à parvenir chez lui, serrant des milliers de mains, tandis que des vers de Châtiments roulent de bouche en bouche, au-dessus des vivats. Aucune voix officielle n'ayant salué l'arrivée du poète, le ciel compense ce silence par un immense orage. Le 10 septembre, l'ovation spontanée se reproduit place de la Concorde, où Victor Hugo est allé signer le registre placé au pied de la statue de Strasbourg couronnée de fleurs. Hommage rendu par le poète à l'Alsace héroïque, mais aussi, discrètement, à celle qui avait été jadis pour le sculpteur Pradier le modèle de la ville de pierre : Juliette. Hugo, dès lors, occupe dans ce Paris de la guerre une place curieuse. Il n'est "rien", sans position ni responsabilité publiques Pourtant, les lettres, les délégations, les députations, les visites politiques - innombrables - le mettent pratiquement au rang d'homme d'État. Un membre du gouvernement provisoire, même, lui "demande audience". De partout, on le consulte, on sollicite son appui, son intervention. Après tant d'années de solitude, et même d'abandon, le voilà au centre d'une effervescence qui le ravit, à coup sûr, mais surtout lui accorde - en tant que poète - une autorité sans précédent dans l'histoire. Il est le point de rencontre de tous les horizons : hommes de lettres et poètes (Banville[3], Th. Gautier) viennent renouer avec leur idole d'antan; généraux, officiers de tous grades, hommes politiques de tous bords (Jules Simon, Gambetta, Jules Ferry, Flourens[4]), frères d'exil (Louis Blanc, Edgar Quinet, Ledru-Rollin), jeunes inconnus bientôt glorieux (Louise Michel), célébrités (Nadar[5]), se croisent journellement chez lui et voisinent à sa table avec les amis simples et obscurs que Hugo estime. Plus extraordinaire encore est, en cet automne 1870, le culte que lui voue le peuple parisien. Un canon nommé Victor Hugo Très vite en effet, les républicains - qui ne se reconnaissent pas encore en Marianne - vont faire de Victor Hugo l'effigie de la liberté combattante l'emblème d'une République patriote. On crie dans les rues sa "photographie populaire" vingt-cinq centimes (Victor Hugo, tout content, l'achète et en note le prix dans son carnet.) Son portrait illustre un tract publicitaire pour des machines à coudre; une médaille, vendue cinq centimes, associe son nom à la devise républicaine. Bientôt, sont baptisés "Victor Hugo" un ballon postal, un orphelinat, le boulevard Haussmann. Une collecte - un sou par tête - s'organise pour fondre un canon "Victor Hugo". Hugo refuse. Il n'accordera qu'à un troisième canon le parrainage de son nom, mais accepte pour le second celui de Châtiments. C'est 1a gloire vraiment populaire pour ce recueil qui, en son temps, n'avait rencontré que peu d'échos. L'éditeur en multiplie les éditions : vingt mille exemplaires vendus - uniquement à Paris - en deux mois. Seule, la pénurie d'encre - effet du siège - en stoppera la diffusion. Parallèlement aux rééditions, des lectures publiques de Châtiments s'organisent, au profit des blessés et de la défense de Paris. Hugo qui, à chaque fois, abandonne ses droits d'auteur, obtient même que le prestigieux et peu démocratique Opéra s'ouvre gratuitement au peuple, avide, lui aussi, d'entendre déclamer par les plus grands acteurs Nox, L'Expiation ou Sacer esto. Bientôt, on consomme du Châtiments sur toutes les scènes. "On dit des pièces de Châtiments à tous les spectacles. C'est affiché partout. Le mot Châtiments couvre les murs... On a renoncé à me demander l'autorisation de dire mes œuvres sur les théâtres. On les dit partout, sans me demander la permission. On a raison. Ce que j'écris n'est pas à moi. Je suis une chose publique"[6]. Chose publique : entendez : Respublica = République. Dans Paris assiégé, coupé du reste de la France, divisé sur ce que sera la République encore provisoire, Victor Hugo devient l'image mythique qui efface les divergences politiques et sociales et concrétise l'union de toutes les forces démocratiques dans une Patrie en danger. (…). Il s'est acheté un képi et projette d'accompagner la sortie du bataillon de la garde nationale auquel ses fils appartiennent. Avec respect, on lui signifie l'interdiction de risquer sa vie : "La garde nationale de Paris fait défense à Victor Hugo d'aller à l'ennemi, attendu que tout le monde peut aller à l'ennemi, et que Victor Hugo seul peut faire ce que fait Victor Hugo" (9 décembre 1870). Il se contentera donc de l'action psychologique et d'une résistance vaillante à une alimentation de plus en plus douteuse. La viande manque dès octobre, en novembre, "un rat coûte huit sous". Bientôt Nous mangeons du cheval, du rat, de l'ours, de l'âne Paris est si bien pris, cerné, muré, noué Gardé, que notre ventre est l'arche de Noé : Dans nos flancs toute bête, honnête ou mal famée, Pénètre et chien et chat, le Mammon, le pygmée, Tout entre, et la souris rencontre l'éléphant.[7] "

Extraits du livre d’Annette Rosa, "VICTOR HUGO, l’éclat d’un siècle", 1985, Éditions Messidor/La Farandole, Paris, 214 pages.

[1] Paul Meurice (1820-1905) Disciple et ami dévoué de Hugo jusqu’à la mort et au-delà…Durant l’exil, il représente Hugo auprès des éditeurs et des théâtres, dramaturge célèbre, il adapte au théâtre Les Misérable avec Charles Hugo. Exécuteur testamentaire de Hugo avec Vacquerie. Note d’A. Rosa. [2] Auguste Vacquerie (1814-1895), frère de Charles gendre de V. Hugo. Admirateur et familier de Hugo dès 1836, il fait partie du "clan". Exécuteur testamentaire avec Meurice, il entreprend le classement et la publication des œuvres posthumes. Note Rosa. [3] Théodore de Banville (1823-1891), poète virtuose dont l’admiration pour Hugo (ni le soutien) n’a pas cessé. VH votera pour lui à l’Académie française en 1884 (note de A. Rosa). [4] Gustave Flourens (1838-1871), professeur d’histoire, interdit sous l’Empire, combat avec les Crétois contre les Turcs et sollicite pour eux l’appui de V. Hugo. Membre de la Commune, assassiné par les Versaillais le 3 avril 1871. Note d’A. Rosa. [5] NADAR, (Félix Tournachon dit), 1820-1910, dès 1854, commence à publier les portraits photographiques de ses illustres contemporains (Baudelaire, Nerval, Hugo etc.). Aéronaute passionné, il fait construire un immense ballon Le Géant. Il organise pendant le siège de Paris un système de ballons captifs pour observer l'ennemi. C'est dans un ballon de Nadar - Le Barbes - que Gambetta quitte Paris le 6 octobre 1870 pour gagner la province. En hommage à Nadar, Jules Verne baptisa son héros Michel Ardan (anagramme de Nadar) [6] Carnets de V. Hugo. novembre 1870. [7] Dans L’Année terrible. |

Verdun 1916-2016 : commémoration par Antoine PROST

« Qui n’a pas fait Verdun n’a pas fait la guerre »..., disent les survivantsAntoine Prost professeur émérite, université Paris-I Vendredi, 19 Février, 2016 L'Humanité Repères

Attaques et contre-attaques. Les Allemands attaquent au nord de Verdun, sur la rive droite de la Meuse, le 21 février 1916, à 7 heures, par un bombardement massif. En cinq jours, ils avancent de 6 à 8 kilomètres et prennent le fort de Douaumont. Ils sont arrêtés par l’arrivée de renforts et la réorganisation du commandement, confié au général Pétain, mais, le 6 mars, ils attaquent aussi rive gauche. Jusqu’à la fin du mois de juin, attaques et contre-attaques font rage. Les Allemands parviennent à 4 kilomètres de Verdun, mais l’offensive alliée sur la Somme, le 1er juillet, les oblige à desserrer l’étreinte. Les Français passent à l’offensive, reprennent les forts de Douaumont puis de Vaux, et reviennent à leur front de départ, rive droite, le 15 décembre. Ils crient victoire mais ne reprendront qu’en août 1917 le terrain perdu rive gauche. Texte de l’article d'Antoine PROST : La bataille de Verdun a été un massacre effroyable. Mais si elle est devenue « la » bataille, c’est en raison de la noria des divisions, de la crainte de perdre la guerre, de la résistance française et de la valeur symbolique développée ensuite par un immense travail de mémoire. De toutes les batailles de la Grande Guerre, celle de Verdun reste, dans notre mémoire nationale, la plus importante : c’est d’ailleurs la seule qui figure au programme d’histoire des collégiens. Comment expliquer ce statut exceptionnel ? Une première explication est l’extraordinaire violence des combats jusqu’à l’été. C’est ce que signifiaient, au moment même, les soldats et officiers quand ils disaient : « Qui n’a pas fait Verdun n’a pas fa it la guerre. » De fait, les documents témoignent d’une lutte d’une rare intensité : on se bat dans des trous d’obus, plus ou moins reliés entre eux pour former des tranchées, sous le bombardement constant d’obus souvent de gros calibre. Se montrer de jour est s’attirer aussitôt des balles. La nuit, on veille, on travaille à renforcer les positions, on ne dort pas vraiment ; les corvées en tout genre et les brancardiers sillonnent le champ de bataille. Les survivants qui descendent du front semblent revenir de l’enfer. Cette explication n’est pourtant pas suffisante. Verdun a été pire que les batailles précédentes, auxquelles les témoins la comparaient, mais les suivantes ont sans doute été plus dures encore, car l’escalade des bombardements n’a pas cessé ; après chaque échec, les états-majors ont conclu qu’ils n’avaient pas frappé assez fort, et ils ont frappé plus fort la fois suivante. Le million d’obus tirés par les Allemands le premier jour de l’offensive représente moins de quatre jours de la production française d’obus en 1918. Le nombre des morts de Verdun est impressionnant – 143 000 Allemands et 163 000 Français –, mais, compte tenu des effectifs, les pertes françaises sont plus lourdes sur la Somme qu’à Verdun. Les récits de la Somme ou du Chemin des Dames, en 1917, sont aussi terribles que ceux de Verdun : ils disent la faim, la soif, la boue – qui colle aux habits et happe parfois les soldats –, les bombardements incessants, les blessés, les cadavres et débris humains, la puanteur, les mouches, la mort présente à tout instant. Verdun est certes un peu différente : sur ce plateau entaillé de multiples ravins profonds, c’est un combat de petits groupes, à la grenade, alors que les autres batailles, en terrain moins mouvementé, mettent aux prises des lignes plus nettes, sur un front plus large. Mais c’est partout l’enfer. D’autres raisons interviennent. La première est la « noria ». Le commandement français a en effet remplacé les divisions épuisées par des divisions fraîches, alors que les Allemands reconstituaient sur place leurs unités par des renforts. De ce fait, 70 divisions françaises ont combattu à Verdun, sur une centaine. Verdun est la bataille qu’ont « faite » le plus grand nombre de soldats français. En outre, elle est purement française, car les alliés n’y ont pas participé directement. Les soldats ont intériorisé l’enjeuMais la vraie raison est l’importance de l’enjeu. C’était la première fois, depuis 1914, que les Allemands attaquaient, et en force. Tous les Français ont craint de perdre la guerre. À la fin de la semaine qui commence le 21 février, l’angoisse règne : la défaite sera-t-elle enrayée ? La population anxieuse guette les communiqués, la presse se veut rassurante, mais enregistre les reculs. Les hommes politiques s’agitent : c’est à Verdun que se joue le sort de la nation. Dans les semaines qui suivent, c’est là que ministres, parlementaires, journalistes, académiciens, diplomates, veulent aller, et pouvoir dire qu’ils y sont allés. Les soldats ont intériorisé l’enjeu : ce n’est pas une bataille comme les autres, c’est « la » bataille, et il est juste que chacun y passe à son tour : la noria trouve là sa justification. Le moral des soldats n’est pas constant ; il y a des moments de lassitude, et même des refus de monter en ligne, mais aux moments les plus décisifs, ils consentent des sacrifices surhumains, et l’on peut parler d’héroïsme. Il ne faut pas que les Allemands passent. Le « mythe » de Verdun se constitue pendant la bataille elle-même : c’est le symbole de la résistance française. Un immense travail de mémoire a développé ensuite la valeur symbolique de Verdun : les combattants sont revenus en pèlerinage, seuls, en famille, en groupes organisés par leurs associations ; un comité a construit l’ossuaire de Douaumont, grâce à des souscriptions de plus d’une centaine de villes françaises et étrangères, des manifestations commémoratives ont été organisées tous les ans. Les villes ont donné à des rues ou des places le nom de Verdun. C’est parce que Verdun avait acquis cette valeur symbolique exceptionnelle qu’il n’y avait pas de meilleur lieu pour manifester la réconciliation des deux peuples par un geste spectaculaire et silencieux, la poignée de main du président Mitterrand et du chancelier Kohl, le 22 septembre 1984. VOIR AUSSI : La guerre : l'année 1916. |

1895, Limoges : Naissance de la CGT

La création de la CGT est dans une large mesure la conséquence de la loi de 1884 autorisant la formation de syndicats professionnels. 1884 : grande loi républicaine, la loi sur l'organisation syndicale. Pour ce 120ème anniversaire, je publie deux articles : une étude de l'historien Stéphane SIROT et un entretien avec le directeur de recherche (CNRS) Michel Dreyfus. En 1895, le congrès de Limoges voit la naissance de la CGT Stéphane Sirot, Historien Vendredi, 25 Septembre 2015

Du 23 au 28 septembre 1895, le VIIème Congrès national corporatif de Limoges fonde la Confédération générale du travail (CGT). Cette initiative vise à réduire l’émiettement des organisations ouvrières à partir de la Fédération des syndicats et celle des bourses du travail. En 1886, la Fédération nationale des syndicats (FNS) est le premier essai de regroupement interprofessionnel. Contrôlée par les amis de Jules Guesde, qui la voient comme un appendice du parti politique, elle se heurte à la Fédération des bourses du travail, créée en 1892 puis dirigée par l’anarchiste Fernand Pelloutier. Mais les aspirations unitaires progressent. En 1893, le congrès de la Fédération des bourses invoque "l’unité prolétarienne indispensable" et décide de tenir sa prochaine assemblée à Nantes, à l’instar de la FNS. Un congrès commun a lieu en 1894. Il en sort un Conseil national ouvrier chargé de susciter, pour l’année suivante, un congrès fédérateur. Les guesdistes, défaits sur leurs conceptions de l’action syndicale, campent à l’écart. Pourtant, l’élan est donné et "ces grandes assises du travail" s’ouvrent le 23 septembre 1895. À Limoges, 75 délégués représentent 28 fédérations, 18 bourses et 126 chambres syndicales. Quelques figures militantes sont là. Ainsi l’ex-communard Jean Allemane, ou Auguste Keufer, du Livre. Après des échanges sur les revendications, le congrès débat de la physionomie de la nouvelle organisation qui doit "grouper en un seul faisceau (…) toutes les forces prolétariennes". Le 27 septembre, ses statuts commencent à être votés, un nom lui est donné. Après le rejet de la proposition Keufer de la baptiser "Confédération nationale ou française", l’article 1er proclame la création d’"une organisation unitaire et collective qui prend pour titre : Confédération générale du travail"[1]. Reste à l’habiller de principes rassembleurs. S’exonérer des querelles partisanes sans déserter le champ politique Si l’objectif de Limoges est de bâtir une maison commune aux travailleurs, il s’agit aussi d’échapper à l’influence des chapelles socialistes. Comme le dit Keufer, sauf à perpétuer les fractures syndicales, il faut se garder des "rivalités d’écoles qui veulent dominer le mouvement". Les congressistes s’entendent donc pour graver dans le marbre quelques postulats, au premier rang desquels l’indépendance de la CGT. L’article initial de ses statuts s’achève par ces lignes : "Les éléments constituant la CGT devront se tenir en dehors de toutes les écoles politiques". L’atelier et l’usine sont ses champs d’investigation. Ces lieux vivants de la lutte des classes sont jugés garants de la cohésion des ouvriers, puisque tous y subissent leur plus puissant dénominateur commun : le procès d’exploitation. C’est ainsi qu’il est annoncé dans l’article 2 des statuts que la CGT "a exclusivement pour objet d’unir, sur le terrain économique et dans des liens d’étroite solidarité, les travailleurs en lutte pour leur émancipation intégrale". La fin de cette phrase suggère une autre de ses valeurs historiques : si la CGT œuvre à améliorer les conditions d’existence quotidienne, elle prépare aussi l’éradication du système capitaliste. Ce que les syndicalistes révolutionnaires traduiront bientôt par l’expression de "double besogne". La centrale veut s’exonérer des querelles partisanes, mais elle ne déserte pas le champ politique. Avec le congrès décisif de Montpellier, en 1902, la Confédération peut prendre son envol La manière de renverser le système d’ordre en place fait l’objet de discussions passionnées. L’idée de grève générale progresse, sans faire l’unanimité. Des congressistes profitent d’un débat "pour savoir si le conseil national aura la grève générale dans ses attributions" pour exprimer leurs préventions. Finalement, tant les "grèves partielles" que la "grève générale" sont inscrites au rang des prérogatives confédérales. Le 28 septembre, quand le congrès se sépare au cri de : "Vive la République sociale ! Vive l’émancipation des travailleurs !", les pères fondateurs de la CGT ne sont pas sûrs de sa pérennité, même s’ils ont choisi d’y admettre l’ensemble des organisations existantes. La Fédération des bourses garde ses distances et une myriade de syndicats de métier montre peu d’empressement à s’identifier à l’esprit confédéral. Les moyens de fonctionnement de la CGT sont en outre modestes. À Limoges, des échanges ont porté sur les subsides à octroyer à la Confédération par les organisations adhérentes. C’est la solution de la moindre cotisation qui a été préférée. Malgré cela, l’argent ne rentre guère. La CGT qui sort de Limoges est donc mal assurée. Ses statuts sont modifiés jusqu’au congrès décisif de Montpellier, en 1902. Elle se dote alors de structures reflétant "une unification aussi achevée que possible du mouvement syndical"[2] et peut prendre son envol.

Le 23 septembre 1895, à Limoges, s’ouvrait le congrès fondateur de la CGT

Entretien avec Michel Dreyfus, directeur de recherche émérite au Centre d’histoire sociale, université Paris-I (CNRS), réalisé par Yves Housson. L'Humanité, Mercredi, 23 Septembre, 2015.

La CGT naît en 1895. Quel est alors le contexte ? Michel Dreyfus La France est encore un pays en majorité rural, et donc proche sur certains points de l’Ancien Régime. Le basculement, c’est-à-dire le moment où les ouvriers deviendront majoritaires dans la population française, aura lieu en 1930. Ensuite, la France, comme la majorité des pays d’Europe, connaît un développement industriel qui débute dans les années 1820-1830, suivi d’une seconde vague en 1880-1890 ; ce développement se fait à un rythme assez nonchalant. Troisième point, comme souvent dans notre pays, il faut partir de la Grande Révolution. Au nom de la liberté d’entreprendre, et dans un contexte très différent de celui d’aujourd’hui, toutes les formes, rudimentaires, d’association que s’était données depuis le Moyen Âge le monde du travail, en particulier le compagnonnage, ont été détruites par un acte législatif essentiel, la loi Le Chapelier (14 juin 1791). Ce texte, défini par Jean Jaurès comme "la loi terrible contre les travailleurs", leur interdit toute organisation pendant près d’un siècle. Dès lors, de nombreux mouvements sociaux seront durement réprimés, notamment la révolte des Canuts (1831), les journées de juin 1848 à Paris et la Commune (1871). La légalisation des syndicats est réalisée en 1884 (...) La CGT est créée, en 1895, à partir de deux composantes, la Fédération nationale des syndicats et la Fédération nationale des bourses du travail, constituées quelques années plus tôt. Cela se situe au moment où l’État commence à intervenir dans le social et à construire, très lentement, le droit du travail. Mais les militants ont tellement subi la répression qu’ils ont beaucoup de mal à se faire à l’idée que l’État puisse mettre en place un certain nombre d’améliorations. Jusqu’à la Grande Guerre, l’idée qu’il puisse y avoir aussi un réformisme d’État passe peu chez les militants. La méfiance envers l’État et le patronat engendrée par les répressions du mouvement social au XIXème siècle est à l’origine de la culture d’affrontement qui s’installe pour longtemps au sein de la CGT. (...) À ses débuts, le syndicat est dominé par le courant dit du "syndicalisme révolutionnaire". Comment le définir ? Michel Dreyfus Ce courant, qui est dominant à la CGT de 1906 à 1914, dénonce la société capitaliste, qu’il trouve injuste. Il faut donc l’abattre, par la grève générale : c’est la CGT qui le fera ; mais surtout pas les partis politiques ! La CGT se proclame complètement indépendante des partis politiques par le biais de la charte d’Amiens (1906), texte fondamental dans l’histoire du syndicalisme français. Le changement est absolu en 1914. La CGT, qui, comme le Parti socialiste, avait cru que la guerre pourrait être empêchée par la grève générale, vire à 180 degrés et adhère à l’"Union sacrée". On passe très vite d’une CGT qui voulait détruire l’État à une CGT qui négocie avec lui. La prolongation de la guerre aura deux conséquences. Tout d’abord, les Français sont de plus en épuisés par le conflit ; d’autre part, la Révolution russe éclate en 1917. Aussi, la CGT se divise en deux courants. Le premier continue à soutenir la guerre, alors que le second prend de plus en plus ses distances, tout en soutenant la Révolution russe. Quelques années plus tard, en 1921, à l’issue d’une grande grève des cheminots et à la suite d’une scission, existent deux organisations, la CGT confédérée et la CGTU (unitaire). (...) L’histoire de ce syndicalisme "de combat" se conjugue avec celle des grandes grèves… Michel Dreyfus C’est une particularité française. Une première grève nationale pour la journée de huit heures a eu lieu en 1906, suivie de grandes grèves en 1920, 1936, 1947, 1968 et 1995. Mais elles présentent de grandes différences. Ainsi, celle de 1936 est la seule grève qui survient après la victoire politique de la gauche et qui représente une victoire syndicale, avec ces trois conquêtes : congés payés, quarante heures et conventions collectives. Vous situez le début d’un cycle d’affaiblissement de la CGT à la fin des Trente Glorieuses. Quels en sont les principaux facteurs ? Michel Dreyfus Cet affaiblissement touche tous les syndicats. Tous sont affectés par les changements de l’organisation du travail. Elle reposait sur de gros bastions ouvriers, ce qui, depuis les années 1920-1930, facilitait relativement l’implantation du syndicalisme. Depuis, le travail est beaucoup plus morcelé, ce qui rend les choses plus difficiles. En effet, ces bastions ouvriers ont considérablement décliné depuis le début des années 1980. L’implosion du camp socialiste en 1989-1991 a également joué, mais beaucoup plus pour le PC que pour la CGT. Enfin, alors qu’il a existé depuis la Libération un secteur public nationalisé et puissant, de grandes structures où le syndicalisme était possible, on a beaucoup libéralisé ces dernières décennies : ces privatisations émiettent encore davantage le travail et compliquent la tâche du syndicalisme. Elles vont de pair avec la remise en cause du droit du travail, le poids du chômage et la montée du travail précaire sous de très nombreuses formes. * * * Addendum : 120 ans d’histoire sociale À l’occasion du 120e anniversaire de la CGT, l’Humanité a édité le hors-série de référence 1895-2015 : 120 ans de combats de la CGT. Récits de témoins et historiens, témoignages d’acteurs du mouvement ouvrier, débats et entretiens, articles sur plus d’un siècle de conflits sociaux accompagnés de nombreuses reproductions photographiques et de documents d’archives, ce numéro exceptionnel de 124 pages est à commander au prix de 9 euros sur le site à la boutique en ligne ou par courrier (L’Humanité/Service diffusion militante au 5, rue Pleyel, 93528 Saint-Denis Cedex, par chèque à l’ordre de l’Humanité). Autre initiative éditoriale importante, les éditions de l’Atelier publieront, d’ici à la fin de l’année 2015, l’ouvrage Histoire de la CGT, en lien avec l’Institut CGT d’histoire sociale. La boutique en ligne. [1] Les citations sont tirées du compte rendu du congrès. [2] Dans La CGT, de René Mouriaux, éditions du Seuil, 1982. |

1884 : grande loi républicaine, la loi sur l'organisation syndicale.

la situation sociale antérieure à cette loi de 1884 est dominée par le plus grand libéralisme1791 - 1884 : Le libéralisme dans le domaine économique et social. Ainsi, en octobre 1886, le congrès fondateur de la Fédération nationale des syndicats (que cet acquis avait rendue légale) n'eut rien de plus pressé que de demander, dans sa deuxième motion, "l'abrogation organique pure et simple de tous les articles de cette loi". Apparent paradoxe qui mérite des explications ! La loi La Chapelier avait la vie dure... Dès Leur installation au pouvoir, à la faveur de la Révolution française, les représentants majoritaires de la bourgeoisie de l'époque sous l'hypocrite prétexte de protéger la liberté des travailleurs et d'en finir avec les règles corporatives d'un autre âge,- décidèrent, avec la loi Le Chapelier (17 juin 1791), d'interdire toutes les organisations professionnelles. Cette loi Le Chapelier allait avoir la vie dure : elle traversa, en effet, sept régimes différents et survécut a dix constitutions avant d'être officiellement abolie. Elle fut successivement renforcée en 1810 par les articles du Code pénal de Napoléon tarifant les infractions et, le 10 avril 1834, par une loi draconienne que fit voter Adolphe Thiers, le futur bourreau de la Commune. A ce propos, il convient de se souvenir d'un autre anniversaire : à trois semaines près le 100ème anniversaire de la loi fondant le droit syndicat en France rejoint le 150e anniversaire de l'insurrection des tisseurs de Lyon - commencée le 9 avril 1834 - pour la défense de leur droit à s'associer et à se défendre contre l'oppression du capital. Cela veut dire qu'il a fallu à partir de cette date (1834) cinquante années de luttes jalonnées par les tragiques journées de juin 1848 et la semaine sanglante de 1871 avant que ne se dessine, par le syndicalisme enfin reconnu, l'émancipation du "quatrième Etat"[1]. Le réveil du mouvement ouvrier C'est dire que la loi sur les syndicats ne fut pas octroyée par grandeur d'âme démocratique, mais - comme toute loi sociale - arrachée par l'action des travailleurs. Déjà le 25 mai 1869, le droit de grève limité accordé par le second Empire n'avait fait qu'entériner une pratique imposée par les ouvriers en dépit des condamnations à la prison et à l'amende frappant les participants à une "coalition". Mieux, la loi autorisant la grève avait par les articles 414, 415 et 416 remaniés du Code pénal, renforcé le délit d'organisation illicite. A la veille de la Commune, Eugène Varlin, dans une lettre à Albert Richard - le leader lyonnais de la première "Internationale"- ironisait d'ailleurs le 26 janvier 1870 sur cette interdiction "Toutes nos sociétés, écrivait-il, sont en dehors de la loi. Elles n'existent que par la tolérance administrative. Mais cette tolérance est tellement passée à l'état d’habitude tellement ancrée dans les meurs qu'il serait impossible à l'administration de revenir dessus". Le terme « rapport de forces » n'était alors pas d'usage courant, mais la chose existait ! En 1884, lorsque, enfin, la loi est votée, quelle est la situation exacte ? Cinq cents syndicats environ existent en dépit de leur illégalité formelle. Les grèves ? C'est justement, en mars 1884, pendant le vote, que se déroute le dur conflit opposant les mineurs d'Anzin aux patrons des Houillères. "La misère est affreuse dans cette ville", écrit à ce propos Laura Lafargue le 2 avril 1884 dans une lettre à Engels. "Les femmes ont une conduite admirable... " On comprend alors, dans cette conjoncture, la hâte que mettent tout à coup les républicains opportunistes à conclure. Le 6 février 1884, le journal lyonnais, le Progrès, vend la mèche en imprimant cet aveu : "Plus que jamais, en face de la crise économique et sociale, nous estimons qu'un petit progrès si minime qu'il soit vaut encore mieux que le statu quo". Autre témoignage convergent, celui de Georges Clemenceau - futur grand briseur de grève - qui s'écrie le 13 mars lors du vote définitif des députés "La loi ne fait que confirmer une liberté déjà prise et avec laquelle on doit compter". Pour, vaincre les réticences des sénateurs, le rapporteur du projet, Henri-Louis Tolain, transfuge réformiste de la première "Internationale", n'hésite pas à faire miroiter à leurs yeux l'avantage de sa loi "Les patrons pousseront eux-mêmes les ouvriers à constituer des syndicats réguliers avec lesquels ils pourront utilement entrer en relations". Cette façon de présenter les choses, le souci évident de limiter l’action syndicale aux aspects étroitement corporatifs et de soumettre les responsables à la surveillance de l'administration, explique les réticences, voire l'hostilité avec laquelle fut accueillie la loi. Les réticences des travailleurs Jules Guesde dans Cri du peuple est ainsi amené à sous-estimer l'importance de la conquête que représente le droit syndical, un droit que les ouvriers sauront plier à leurs objectifs. "Ce n'est pas en réalité" écrit-il, "l’abrogation de la loi Le Chapelier, c'est sa modernisation, son adaptation aux nouvelles nécessités capitalistes". Les restrictions imposées par la loi (syndicats ouverts aux seuls Français, impossibilité pour les unions syndicales de posséder des immeubles et d'ester en justice) indignent aussi un Jean- Baptiste Dumay, qui -au congrès fondateur de la Fédération nationale des syndicats tenu à Lyon en octobre 1886- proclame que cette loi est "nuisible aux intérêts des travailleurs". Lui succédant à la tribune, le guesdiste Gabriel Farjat affirme de son côté qu'il s'agit "d’une loi liberticide, confectionnée par nos adversaires d'origine, dans le but de tromper la masse ouvrière sur leurs véritables intentions". Certes, il est vrai, que toujours la bourgeoisie, faisant de nécessité vertu, s'ingénie à piéger le terrain, qu'elle est obligée de concéder, mais, cependant, la loi recelait de précieuses possibilités de développements ultérieurs. La peur des unions C'est bien ce que redoutaient les sénateurs qui, le 2 février 1884, dans une dernière tentative pour limiter les dangers qu'ils pressentaient votaient le rejet de l'article V de la loi autorisant la création d'unions de syndicats. Certes, quelques-unes existaient déjà sur une base corporative telle la fédération des chapeliers constituée en 1879 (ci-contre), celle du Livre en 1881, celle des mineurs en 1883. Mais, ce qui inquiétait le plus l'un des chefs de file de la réaction sénatoriale, le représentant de la Drôme, René Béranger, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, c'était le danger que pourrait représenter pour la "paix publique" une union interprofessionnelle qui, au-delà de regroupement corporatiste, pourrait rassembler tous les ouvriers sur la base de leurs intérêts communs - c'est-à-dire de leurs intérêts de classe. "Il ne fallait pas", disait-il, "permettre aux horlogers de Marseille de s'unir avec les cordonniers de Lille" et, siégeant sur les bancs de la "gauche", un nommé Allou, clamait lui aussi son anxiété de voir faire des syndicats "une puissance formidable" capable de "supprimer, de tuer l'individu par l’organisation".Dans sa réponse aux interpellateurs, Waldeck Rousseau (représenté sur le timbre commémoratif, cf. supra) jura ses grands dieux que cette faculté d'union serait, au contraire, "une garantie contre les grèves". Et, de fait, en 1886, lors de la constitution de la Fédération nationale des syndicats, ses successeurs firent le maximum pour obtenir qu'il en soit ainsi. Vers la naissance de la CGT La FNS réalisait une idée pour laquelle Varlin militait dès 1869 à savoir le regroupement de toutes les chambres syndicales. Pour tenter de: domestiquer le mouvement, les républicains opportunistes au pouvoir s'employaient à épauler les éléments mutuellistes et les coopérateurs gagnés aux conceptions réformistes. Un chef de bureau au ministère de l'Intérieur, Barberet, avec l'aide de l'administration et d'un journal Le Moniteur des syndicats ouvriers dirigea l'opération. A la veille du Congrès de Lyon, une correspondance fiévreuse (qu'on peut consulter aux archives départementales du Rhône) s'échangea entre le gouvernement et le préfet informé par les rapports du commissaire Baraban qui étudiait minutieusement la composition des congrès. Ce dernier notait que "la commission était animée d'un esprit assez avancé car les délégués sont toujours choisis parmi les plus militants". Sous l'impulsion des guesdistes, le congrès s'orienta, en effet, vers un syndicalisme de lutte de classes hostile à la tutelle étatique. Il se prononça à une large majorité pour la création d'une fédération nationale et contre les dispositions restrictives de la loi du 21 mars, C'est à partir de là que s'amorça le processus historique qui a donné au syndicalisme français moderne ses traits distinctifs. La Fédération des Syndicats étroitement contrôlée par un parti guesdiste, où avait cours une conception caporaliste des relations entre syndicalisme et politique, entra en rivalité avec la Fédération nationale des Bourses du travail créée en 1892 en partie sous l'inspiration des anarchistes. En 1895, les deux formations finirent par se réunir pour former la Confédération générale du travail, dont l'actuelle CGT, bénéficiaire d'une longue expérience, est la légitime héritière. A SUIVRE... 1895, Limoges : Naissance de la CGT [1] On connaît les trois "États" de la société d’Ancien Régime : clergé, noblesse et Tiers Etat. Au XIX° siècle, on appelle Quatrième Etat - celui qui n’a rien - la classe ouvrière naissante. |

3 juillet 1905, le projet de loi relatif à la séparation de l'Église et de l'État est adopté

Jean-Paul Scot, historien Vendredi, 26 Juin, 2015 Humanité Dimanche NB. Les intertitres sont de moi-même (JPR), les mots en gras le sont par l'auteur. Depuis les crimes de janvier 2015, tout le monde ou presque se réclame de la laïcité dans la plus grande confusion. Rien d’étonnant: elle est aujourd’hui trop souvent incomprise, falsifiée et dénaturée. Si la France est définie depuis 1946 comme une « République indivisible, laïque, démocratique et sociale », c’est à la suite des très longues luttes qui ont abouti à la séparation des Églises et de l’État par la loi du 9 décembre 1905, que la Cour européenne des droits de l’homme a qualifiée de « clé de voûte de la laïcité française». AVANT LA III° RÉPUBLIQUE Sous

l’Ancien Régime, le catholicisme était la seule religion d’État

légitimant la monarchie de droit divin. Cependant, dès Philippe le Bel

(XIII e - XIV e siècle), la France fut le premier État européen à

rejeter la théocratie pontificale et la suprématie du pouvoir religieux

sur le pouvoir politique.Néanmoins, les pouvoirs temporel et spirituel étaient seulement

distincts, pas séparés, car ils avaient le même objectif: imposer à tous

les sujets du roi les « devoirs envers Dieu».

La France a également été le premier État à instaurer la tolérance. Alors

qu’à la fin des guerres de Religion s’impose en Europe le principe «

tel prince, telle religion », en France, Henri IV accorde à ses sujets

protestants la liberté de culte et l’égalité civile par l’édit de Nantes

de 1598, que Louis XIV révoquera. La tolérance n’est pas la

reconnaissance d’un droit naturel, plein et entier, pour tous les hommes

libres. D’ailleurs le philosophe anglais Locke la refuse aux catholiques et aux athées jugés incapables de morale. Aussi les philosophes français des Lumières ont préféré lutter pour

la pleine liberté de conscience et de pensée. La tolérance annonce

certes la laïcité, mais les deux termes ne sont pas synonymes, même si

beaucoup les confondent aujourd’hui encore.

C’est la Révolution française qui représente le tournant capital dans le long processus

de laïcisation de l’État et de la société. La déclaration solennelle du

26 août 1789 opère une véritable révolution copernicienne: la société

sera désormais fondée sur les « droits de l’homme » et non plus sur les «

devoirs envers Dieu».

Puisque les hommes sont « libres et égaux en droits », « nul ne

peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur

manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi». La

liberté religieuse est assurée et le blasphème n’est plus un crime. La Constituante laïcise l’origine du pouvoir en proclamant la souveraineté du peuple et l’égalité des citoyens.La Législative instaure l’état civil en 1792 et légalise le

divorce. La Convention affirme les principes de la laïcité scolaire,

renonce à salarier les prêtres et proclame même en 1795 une première «

séparation » de l’Église et de l’État.

Mais, pour rétablir l’ordre public et la paix religieuse, Napoléon Bonaparte

signe avec le pape Pie VII le Concordat de 1801 et établit en 1802 le

régime pluraliste des « cultes reconnus »: les cultes catholique,

protestant, puis israélite, deviennent des institutions publiques; les

membres du clergé sont rémunérés et contrôlés par l’État tels des

quasi-fonctionnaires. Le concordat devint vite un « discordat » en

France alors que la plupart des États européens admettent toujours la

collaboration avec les anciennes religions selon le régime des « cultes

reconnus».

LE GRAND COMBAT En effet, un conflit récurrent opposa tout au long du XIX e siècle les républicains anticléricaux

et l’Église catholique condamnant tous les principes de la modernité.

Au nom de l’infaillibilité pontificale en matière de dogme et de mœurs

proclamée en 1870, le pape Pie IX prétendait que les lois de Dieu

étaient supérieures aux lois des hommes. En France, le clergé catholique

était alors plus nombreux que jamais et scolarisait la majorité des

enfants. Même si de nombreux républicains étaient très hostiles à un clergé accusé d’être une « faction politique »,

Gambetta répétait sans cesse: « Nous ne sommes pas les ennemis de la

religion. Nous sommes au contraire les serviteurs de la liberté de

conscience, respectueux de toutes les opinions religieuses ou

philosophiques. » Maîtres de tous les pouvoirs en 1880, les républicains

établirent l’école publique, gratuite et obligatoire, laïcisèrent les

programmes et le corps enseignant, mais permirent aux élèves de recevoir

un enseignement religieux hors de l’école. Ils laïcisèrent

progressivement les administrations, les hôpitaux, les cimetières, mais

ils ajournèrent la séparation de l’Église et de l’État pour ne pas

aggraver les conflits entre les « deux France». Cependant l’affaire Dreyfus révéla en 1898 la gravité du triple danger antisémite, nationaliste et clérical. La

majorité des catholiques, à la différence des protestants, ne s’était

pas ralliée à la République. La séparation devenait urgente. La poussée

de la gauche aux élections de 1902 déclencha un véritable mouvement

populaire en faveur de la lutte contre les congrégations religieuses et

pour la dénonciation du Concordat. Dès 1904, Jaurès définissait l’esprit de la future séparation:

« C’est par un large et calme débat où nous discuterons avec tous les

républicains, avec l’opposition elle-même, les conditions les meilleures

du régime nouveau (...) conforme au droit de l’État laïque mais aussi

acceptable par les catholiques. (...) La démocratie fonde en dehors de

tout dogme religieux toutes ses institutions, tout son droit politique

et social. (...) Laïcité et démocratie sont synonymes. »

Préparée pendant 18 mois par une commission parlementaire animée par des socialistes proches de Jaurès,

dont le rapporteur Aristide Briand, la proposition de loi fut

finalement adoptée, après 3 mois de débats, par 341 voix contre 233.

Elle a été votée par la cinquantaine de députés voulant faire la «

guerre à la religion », par la totalité des socialistes jaurésiens et

des radicaux-socialistes anticléricaux, par des radicaux désireux de

contrôler encore les religions, bref par quasiment tous les républicains

en dépit de leurs différences de sensibilités anticléricales. La loi de 1905 consacre la rencontre inédite entre un fort mouvement populaire d’émancipation

et une initiative parlementaire très cohérente. C’est volontairement

que les pères de la loi ont regroupé ses deux premiers articles sous le

titre « Principes », pour que les législateurs s’y réfèrent toujours à

l’avenir.

L’article 1er proclame: « La République assure la liberté de conscience.

Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions

édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » La liberté de

conscience est reconnue comme le premier droit naturel, égal pour tous

les hommes, croyants et incroyants. D’elle découle la liberté de croire

ou de ne pas croire. La liberté de religion relève du choix personnel de

chacun et n’est pas mentionnée pour cela; mais son expression

collective, la liberté de culte, est garantie par la République, y

compris dans l’espace public après autorisation.

L’article 2 déclare: « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. »

Les religions ne sont plus reconnues comme des institutions d’État ou

des services publics. Les fidèles s’organiseront en associations

cultuelles de droit privé, comme les autres associations civiles. L’État

laisse les religions s’organiser selon leurs propres « règles générales

», fussent-elles non démocratiques, car il ne connaît que des citoyens,

pas des croyants ou des incroyants.Tous les budgets des cultes sont supprimés car les Églises doivent vivre des seules contributions volontaires de leurs fidèles.

Néanmoins, des aumôneries sont autorisées dans les milieux fermés

(prisons, hôpitaux, internats, casernes) afin d’assurer la liberté de

culte des personnes n’ayant pas la liberté de se déplacer. Pour acheter

et bâtir des lieux de culte, les associations cultuelles peuvent créer

des fondations déposant leurs ressources en valeurs françaises à la

Caisse des dépôts et consignations.

La séparation est une « double émancipation », comme dit Briand: émancipation

de l’État qui se déclare neutre en matière confessionnelle et

émancipation de toutes les religions, plus libres que jamais. L’État ne

peut intervenir en matière religieuse que pour faire respecter la

liberté de conscience et l’ordre public par la police des cultes, mais

les Églises ne peuvent prétendre imposer par la loi leurs normes à ceux

qui ne partagent pas leurs croyances. En France, la laïcité a donc été fondée sur les principes de liberté de conscience et d’égalité des droits, ce qui implique la séparation des religions et de la politique. Les Constitutions de 1946 et 1958 stipulent que la République «

assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction

d’origine, de race ou de religion». La laïcité n’a jamais été en France

une idéologie antireligieuse, ni un athéisme philosophique, pas même une

religion civile comme aux États-Unis et encore moins une idéologie

d’État comme en URSS. parenthèse : la querelle des inventaires : Définition : La Querelle des inventaires est un ensemble de troubles survenus en de multiples régions de France, consécutif à la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905 et au décret du 29 décembre 1905, prévoyant l'inventaire des biens des Églises, notamment de l'Église catholique, afin de préparer la dévolution de ces biens aux associations cultuelles

définies dans l'article 4 de la loi. La mise en œuvre de cet inventaire

suscita des conflits dans certaines régions de France, essentiellement

les régions fortement catholiques (l'Ouest et une partie du Massif central). texte en bas à gauche : le 1er février 1906, l'inventaire des biens de l'église sainte-Clotilde située à deux pas de la chambre des députés, suscite la réaction des militants catholiques. L'édifice a été barricadé avant l'arrivée du préfet et les chaises servent de projectiles une fois la porte enfoncée par les forces de l'ordre. . retour au texte de J.-P. SCOT AUJOURD'HUI

Pourtant la loi de 1905 n’a cessé d’être contestée à chaque fois que les forces de gauche ont reculé,

surtout après 1958 et plus encore depuis 2002. 1910: la séparation

n’est pas appliquée dans l’empire colonial, pas même dans les

départements français d’Algérie. Le statut de l’indigénat est maintenu:

ainsi fut empêchée une première rencontre entre l’islam et la laïcité.

1919: le gouvernement d’Union nationale maintient le régime des cultes

reconnus dans les trois départements recouvrés d’Alsace-Moselle, où il

se perpétue toujours. 1940: le régime de Vichy adopte des lois anti-juives et accorde toutes ses faveurs à l’Église catholique. 1959: au

nom de la « liberté d’enseignement », la loi Debré instaure le

financement public des écoles privées sous contrat. Les écoles

confessionnelles à 95 % catholiques reçoivent le privilège de choisir

leur personnel enseignant recruté et payé par l’État. 1984: le président

Mitterrand renonce à sa promesse d’unification du service public de

l’éducation nationale. L’enseignement privé sous contrat sera traité à

parité avec l’enseignement public, sans en avoir les charges. 1989: la

loi d’orientation scolaire autorise les élèves à manifester leur

religion à l’école. D’où 15 ans de focalisation sur le « voile » à

l’école. 2003: Nicolas Sarkozy organise le culte musulman mais

privilégie l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), qui

estime pourtant que « la laïcité met en question l’essence même de la

foi » et qui exige une « composition du droit français avec les

dispositions du droit musulman». 2010: Marine Le Pen lance son OPA sur

la laïcité tout en invoquant les « racines chrétiennes de la France »

pour mieux stigmatiser les musulmans.

Si l’on peut comprendre que des jeunes identifient par erreur la laïcité à des discriminations, il

faut clamer haut et fort que le FN et l’ex-UMP se réclament de la

laïcité pour mieux la dénaturer. Depuis 1989, ce sont toutes les

organisations religieuses, et pas seulement les islamistes, qui

remettent en cause la laïcité, au nom du respect qui leur serait dû en

raison des fonctions sociales et culturelles, humanitaires et

spirituelles, voire politiques qu’elles assureraient dans la société.

Au nom d’une laïcité « positive », « ouverte », « multiculturelle

», voire « européenne », toutes les religions veulent reconquérir une

place dans l’État.

|

« ils ont tué Jaurès »…

Voici la page de mon livre où je parle de la mort de Jaurès. je tente de montrer que Jaurès n'est pas mort à cause d'un acte dément d'un individu isolé mais que cet acte est le produit d'une hystérie collective. Phénomène ressenti par les contemporains qui ont crié "ILS" -marque du pluriel - alors que le singulier s’imposait, en principe, puisque Villain fut immédiatement arrêté. Les fauteurs de guerre ne vont lui faire aucun cadeau. En 1913, le Temps, journal présenté comme "modéré", écrit : "voilà dix ans que Jaurès est contre l'intérêt national, l'avocat de l'étranger" (4 mars), La Croix publie les photos juxtaposées de Guillaume II et du leader socialiste français avec la légende "deux amis" (12 mars). Le 27 avril de la même année, Charles Péguy publie "l'Argent (suite)" où il écrit, avec sa nouvelle charité, "il ne faut pas se dissimuler que la politique de la Convention nationale, c'est Jaurès dans une charrette et un roulement de tambour pour couvrir cette grande voix"[1]. Et, de la Liberté à l’Écho de Paris, la litanie peut s'allonger de ceux qui -dans la droite dite "raisonnable"- accablèrent Jaurès. Mme Rebérioux a donc raison d'écrire : "II existe (…) un véritable florilège des accusations, à la limite de l'appel au meurtre, produites contre Jaurès". La crise de l'été 1914 déchaîne le fanatisme.La crise de juillet 1914 Le 18 juillet, Maurras écrit dans l'Action française : "chacun le sait, M. Jaurès, c'est l'Allemagne" et le 23 juillet, il surenchérit : "Nous ne voudrions déterminer personne à l'assassinat politique, mais que M. Jaurès soit pris de tremblement". Mais l'extrême-droite pré-fasciste est rejointe par les "modérés" – quel sens peut avoir ce mot, parfois ! – et, nous dit Mme Rebérioux, "par des «nationalistes» venus de l'extrême gauche. Ainsi Urbain Gohier, ex-dreyfusard, condamné comme responsable de l'Association internationale antimilitariste" mais qui a tourné casaque : «S'il y a un chef en France et qui soit un homme, M. Jaurès sera collé au mur en même temps que les affiches de mobilisation» (Le Matin du 16 juillet 1914). "L'Action française, décidément, n'était pas seule" peut conclure l'historienne[2]. Effectivement "Villain a tué dans un certain climat" poursuit-elle. "Ils" ont tué Jaurès ! Mais pourquoi ce "ils", ce pluriel, alors que l'assassin est bien identifié, et qu'il n'a pas comploté avec des comparses. Pourquoi l'histoire a-t-elle conservé, elle aussi, ce pluriel ? Tout le monde sent bien qu'il y a là une responsabilité collective. Les quelques citations que j'ai faites à l'instant –il y en aurait des centaines d'autres– montrent assez l'état d'hystérie publique. J'aimerais reprendre ce que disait un historien américain au sujet des meurtres politiques à la fin XVI°, début XVII° siècle. "Toute crise politique ne conduisait pas inéluctablement au tyrannicide. Il fallait pour cela que l'ensemble du corps social fût gagné à cette idée. Ce fut le cas en France au tournant des XVI° et XVII° siècles. On assiste alors à l'apparition d'un véritable rituel du tyrannicide, c'est-à-dire un ensemble de pratiques répétitives auxquelles la société tout entière adhéra et recourut. Seule, cette adhésion permit en définitive, le passage à l'acte du tyrannicide"[3]. Tout se passe comme si l'assassin ressentait derrière lui le consensus approbateur de l'opinion, de la majorité en tout cas. Au demeurant, la suite des évènements montre que la ligne politique de l'assassin – ici, l'entrée en guerre – est acceptée. Cela fait penser à l'assassinat de Itzhak Rabbin. Le passage à l'acte du criminel fut rendu possible par un rejet virulent des accords d'Oslo par une majorité d'Israéliens. Et le camp politique de l'auteur de l'attentat gouverne toujours le pays. Eugen Weber qui a accompli un travail formidable de documentation sur la période, nous donne des éléments qui montrent ce caractère consensuel. Quelques jours après l'attentat, Villain écrivait à son frère : "ainsi donc, j'ai abattu le porte-étendard, l'archi-traître de la Loi des Trois Ans, la bouche de fournaise avalant tout appel en provenance de l'Alsace-lorraine. Je l'ai châtié, et mon acte est le symbole d'un jour nouveau". Aucune honte, donc. Dans son Journal d'un cochon de pessimiste, Sybille Riquetti de Mirabeau, comtesse de Martel de Janville, mieux connue des lecteurs sous son pseudonyme de Gyp [4], note qu'elle a reçu une lettre de Jules Soury, qui lui écrit pour exprimer "sa joie de la mort de Jaurès qu'il abhorrait". Gyp estime inutile la recherche de responsabilité. "Toute personne équilibrée, tout patriote d'esprit simple", assure-t-elle, "pouvait facilement avoir eu l'idée, au moment où la guerre devenait imminente, de détruire (sic) l'homme qui avait empêché la France d'armer. Mais si c'est l'Action française et son directeur qui ont vraiment rendu au pays ce signalé service, ils ont fait une bien jolie besogne"[5]. Et voilà. Exit Jaurès…[6] Dans son "journal", André Gide après avoir approuvé l'entrée en guerre, note, treize jours seulement après le 2 août : "voici que s'établit un nouveau poncif, une psychologie conventionnelle du patriote, hors quoi il ne sera plus possible d'être un "honnête homme", le ton qu'ont pris les journalistes pour parler de l'Allemagne est à soulever le cœur". Mais cela n'est que la continuation des méthodes de matraquage de l'avant-guerre, le bourrage de crâne continue. Le grand historien Jules Isaac, lui-même, fut victime de la propagande criminelle de ces folles journées de juillet 1914. Après 1918, il raconte comment on lui avait fait croire –lui, l'historien, dont le premier des devoirs est de vérifier les sources des informations, d'avoir toujours en éveil l'esprit critique- on lui avait fait croire que la Russie avait mobilisé après l'Allemagne alors que la Russie avait mobilisé la première, avant l'Allemagne, le 31 juillet 1914 au matin. Information capitale car, rappelons-le, l'alliance franco-russe était défensive. L'hystérie n'épargne pas ceux que la fonction aurait dû conduire à calmer les esprits. Les sermons de l'abbé Sertillanges dans l'église de Sainte Madeleine, à Paris, "sont tout entiers à lire" nous conseille J. Benda, "comme monument d'enthousiasme pour les instincts guerriers chez un homme d’Église. C'est vraiment le manifeste du clerc casqué. On y trouve des mouvements comme celui-ci, qu'on croirait, mutatis mutandis, extrait de l'ordre du jour d'un colonel de hussards de la mort : «Voyez Guynemer, ce héros enfant, cet ingénu au regard d'aigle, Hercule fluet, Achille qui ne se retire point sous sa tente, Roland des nuées et Cid du ciel français ; vit-on jamais plus farouche et furieux paladin, plus insouciant de la mort, la sienne ou celle d'un adversaire ? Ce «gosse», ainsi que l'appelaient couramment ses camarades, ne goûtait que la joie sauvage de l'attaque, du combat dur, du triomphe net, et chez lui l'arrogance du vainqueur était à la fois charmante et terrible»"[7]. Célébration de l'insouciance de la mort des autres par un père dominicain… Il n'est pas inutile d'écrire que l'on verra ce "clerc casqué", se précipiter à Vichy, en 1940, faire ses hommages au gouvernement et idolâtrer le Maréchal. lire aussi : 29 mars 1919, l’assassin de Jaurès est acquitté...[1] Outre son nationalisme meurtrier, son hostilité à Jaurès, le catholique Péguy était farouchement hostile au Sillon de Marc Sangnier, "un misérable démocratisme prétendu catholique". Il détestait Sangnier, "un jeune homme assourdissant, d'autant plus insupportable que les lauriers de Jaurès l'empêchent de dormir". [2] Article du Monde du numéro des 30/31 juillet 1989. [3] O. RANUM, université de Baltimore, "Guises, Henri III, Henri IV, Concini, trente ans d'assassinats politiques", L'HISTOIRE, n° 51, décembre 1982, pp. 36-44, page 38. Voir -sur ce site, dans mon livre- "La Compagnie du Saint-Sacrement". [4] Célèbre femme de lettres nationaliste, 1849-1932. Elle descend du comte de Mirabeau, dont on sait qu'il trahit la Révolution pour passer dans le camp de Louis XVI (secrètement). Amie de la famille Lyautey et de Barrès, elle faisait des piges dans les journaux pour gagner sa vie et dissimuler sa gêne financière d'aristocrate déchue. Elle a, par exemple, travaillé pour La LIBRE PAROLE d’Édouard Drumont. Elle tenait un salon distingué… son fils Thierry Martel, président de la corporation des médecins, militera au Faisceau après la guerre. [5] Eugen WEBER, page 111. [6] Le procès de Villain aura lieu en 1919, alors qu'on est encore en pleine fièvre nationaliste (voir le chapitre suivant) et l'assassin sera acquitté, Mme Jaurès condamnée aux dépens ! En 1924, après la victoire du Cartel des gauches, le corps de Jaurès sera déposé au Panthéon. [7] Cité par J. BENDA, "la trahison des clercs", page 170. |

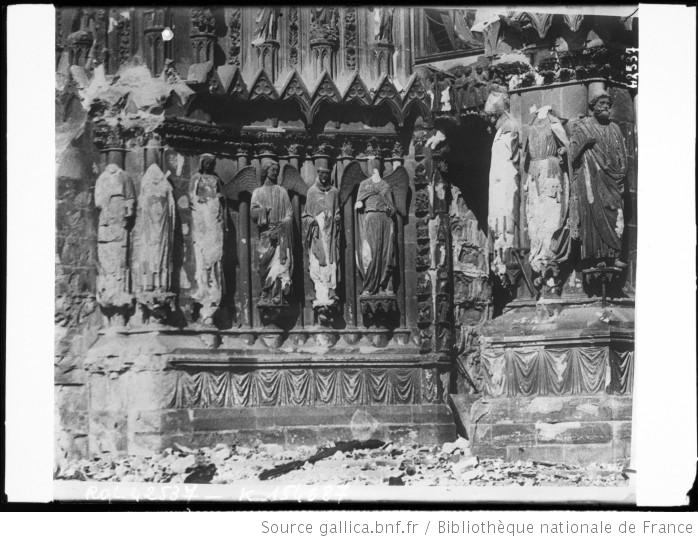

La guerre de 1914-1918, l'horreur, Reims ville martyre.

Avec ARRAS La guerre, l'horreur, Arras, ville martyre.et YPRES, REIMS est la troisième ville-martyre de la Première guerre. Cela est dû à sa position dramatique : là où le front s'est stabilisé après la "course à la mer" qui a suivi le bataille de la Marne. Les canonniers allemands avaient les tours de la cathédrale en ligne de mire et ne se privèrent pas d'effectuer quelques exercices. Et que l'on ne parle pas de "bavures" ! Les Allemands visèrent sciemment des objectifs non militaires, chers au cœur des Français. Voici ce qu'écrit l'historienne Danièle Voldman : "Paris peut servir d'exemple pour suivre la progression des nouvelles armes et leur utilisation contre les civils. A l'automne 1915, la ville avait reçu 58 bombes explosives et incendiaires, qui avaient fait 34 blessés et 6 tués. Les endroits particulièrement visés avaient été la tour Eiffel, Notre-Dame, les gares du Nord et de l'Est, mêlant cibles symboliques et cibles militaires. Reims, à cause de sa proximité avec le front, subit le même type d'attaques tout au long du conflit. Bombes et obus allemands y ravagèrent les quartiers ouvriers mais aussi la cathédrale, haut lieu de l'identité française. En janvier 1918, tous les arrondissements (de Paris) avaient été touchés ; on déplorait 30 morts. L'intensité des attaques et des dégâts suivit les perfectionnements de la technique : en mars 1918, après une vingtaine de bombardements par des obus de 210 tirés d'une batterie éloignée de 110 km, on dénombra 118 tués et 236 blessés. Les attaques du printemps culminèrent avec un impressionnant bombardement de l'église Saint-Gervais, qui sembla un temps déstabiliser les Parisiens. (…). "  La cathédrale pendant la guerre... La cathédrale pendant la guerre...et après   Cette catastrophe artistique peut être focalisé sur un point singulier de la cathédrale, une de ses sculptures les plus légitimement célèbres, je veux dire "l'ange au sourire". Je reprends sans vergogne l’article de Wikipaedia auquel je vous renvoie pour une lecture complète. L'Ange au Sourire, dénommé aussi Sourire de Reims, est une statue dont l'original avait été sculpté entre 1236 et 1245. Cette statue se trouve au portail nord de la façade occidentale de la cathédrale de Reims. Son nom est une appellation de la Première Guerre mondiale. Les anges de la cathédrale de Reims sont bien connus des érudits du XIXe et du début XXe siècle pour leur gracieux sourire. Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) ne s’est pas intéressé à cette figure en particulier mais à l’ensemble des anges rémois. Émile Mâle, dans son ouvrage L’Art religieux au XIIIe siècle en France, paru en 1898, se contente de noter qu’à Reims, « saint Nicaise, le haut du crâne enlevé, marche avec une sérénité héroïque entre deux anges qui lui sourient ». C’est son alter ego, l’Ange de l’Annonciation, que remarque pour sa part André Michel dans son œuvre encyclopédique publiée en 1906. Il s’intéresse notamment à la qualité du sourire des anges de Reims : « La cathédrale de Reims est par excellence la cathédrale des anges. Et de ceux de l’abside à celui de l’Annonciation, on peut suivre dans l’expression de plus en plus aiguë du sourire, dans les particularités de la facture de plus en plus libre et dans le style de la draperie, l’évolution de la sculpture elle-même ». Voici dans quel état était cet ange avant et après l'incendie criminel (source : manuel de A. Roubaud, 1927). Reprise de l’article Wiki : L'Ange est décapité par une poutre de l'échafaudage en flammes, lors de l'incendie de la cathédrale de Reims, le 19 septembre 1914. Après une chute de quatre mètres cinquante, sa tête se brise au sol en plus d’une vingtaine de morceaux. La tête de l’Ange au Sourire est ramassée par l’abbé Thinot dès le lendemain de l’incendie, et mise en sûreté dans les caves de l'archevêché de Reims. C'est là qu'elle est découverte par l'architecte Max Sainsaulieu, le 30 novembre 1915. Elle sert alors de support pour la propagande française, devenant le symbole du génie français et du patrimoine détruit par l'armée allemande. Après la guerre et à partir des fragments d’origine et d’un moulage conservé au musée des monuments français (ancien Palais du Trocadéro), cette célèbre figure est reconstituée et remise à sa place, le 13 février 1926 Ci-contre, l'ange reconstitué. Merveille de l'art gothique, incarnation de la "sérénité gothique", sublimation de la civilisation médiévale à son apogée (XIII° siècle). Bibliographie : - Danièle Voldman, Les populations civiles, enjeux du bombardement des villes (1914-1945), dans l'ouvrage collectif "La violence de guerre", Éditions COMPLEXE, 2002 - L'ART GOTHIQUE, chez Flammarion, collection "la grammaire des styles", sous la direction de Henry MARTIN, copyright 1930, réédition 1974. |

1-10 sur 17