publié le 29 déc. 2020, 03:07 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 29 déc. 2020, 03:42

]

une ode à la solidarité Ignoré

lors de sa sortie en salles, ce mélo de Frank Capra devenu un grand

classique des fêtes de fin d’année distille un puissant shoot de bonheur

et d’entraide en ces temps troublés. Des étoiles scintillent au firmament. Sur terre, George

Bailey est prêt à sauter d’un pont. Comment ce père de famille modèle en

est-il arrivé là ? Les anges veillant sur sa destinée vont remonter le

fil de sa vie. Passé sous les radars lors de sa sortie en 1946, La vie est belle

est ensuite devenu LE classique du réveillon de Noël. Diffusée tous les

ans à la télévision américaine, cette madeleine de Proust fait partie

de ces œuvres touchées par la grâce. Frank Capra, Sicilien d’origine,

réalise un mélo émouvant et jamais niais comme Hollywood en avait le

secret. Son personnage principal va traverser les joies et surmonter les

peines de cette première moitié de XX e siècle. Figure sacrificielleInterprété

par James Stewart, plus connu en France pour ses multiples

collaborations avec Alfred Hitchcock, George Bailey coche toutes les

apparences du parfait American Way of Life. Son épouse, séduite par son

humour taquin lors d’une scène culte où elle se retrouve nue dans un

buisson, quatre beaux enfants et son travail sont sources de fierté.

L’homme se dédie corps et âme à une seule mission : fournir des prêts à

taux décents aux concitoyens pour combattre le mal-logement. En face, un

banquier véreux nommé Potter ne songe qu’à faire prospérer le paradis

des taudis. Mais l’idéaliste, en quête d’aventures lointaines, va

progressivement incarner une figure sacrificielle, quasi christique dans

son abnégation. Renonçant à ses rêves pour sauver l’entreprise

familiale, il ne quittera jamais Bedford Falls. Instants poétiques et danses endiabléesDeux

visions de l’Amérique s’opposent ici. Capra, qui tourna des films de

propagande durant la Seconde Guerre mondiale, a choisi son camp en

transcendant le pire. Équilibriste des émotions, cinéaste de la

convivialité, ce catholique fervent veut croire en une époque où le bien

et l’optimisme triomphent. Les danses de charleston endiablées, les

conversations enflammées et les chants résonnent aussi de la légèreté

retrouvée de l’après-guerre. Les instants poétiques, notamment quand

George veut décrocher la lune à sa promise, ou encore la dinde rôtissant

dans la cheminée d’une maison délabrée grâce à un ingénieux système de

tourne-disque, ajoutent une touche de fantaisie à ce conte moral. La

réaction du héros le jour du krach de Wall Street en 1929 résume à elle

seule la posture humaniste du metteur en scène. Alors que les

titulaires d’un prêt veulent récupérer leur argent, George Bailey refuse

et propose de leur distribuer, avec l’aide de sa femme, les

2 000 dollars économisés pour leur voyage de noces. Mais une autre

catastrophe, la perte d’une enveloppe de 8 000 dollars par son oncle,

pourrait à nouveau tout faire basculer…  Un homme ne connaît pas l’échec s’il a des amis. Un homme ne connaît pas l’échec s’il a des amis.

Grâce à l’irruption de l’ange de seconde classe Clarence, « au QI de lapin », le

bienfaiteur va pouvoir mesurer la cruauté d’un monde sans lui. Frank

Capra, qui croit dur comme fer aux lendemains américains qui chantent,

met un pied dans le fantastique pour professer : « Un homme ne connaît pas l’échec s’il a des amis. »

Le happy end – fin joyeuse –, concentré de bons sentiments et

d’embrassades, sans dépasser la dose prescrite, reste dans les annales

du cinéma antidépresseur. En ces temps troublés, ce shoot d’espoir,

doublé d’une puissante réflexion sur la solidarité, devrait accomplir un

petit miracle : réchauffer les cœurs les plus meurtris.

Frank Capra, une légende trop belle pour être vraie Le

réalisateur américain a beaucoup enjolivé ses souvenirs dans ses

Mémoires. Dimitri Kourtchine revient sur ce qu’il a apporté au cinéma et

sur son parcours d’homme. Frank Capra est l’auteur de films bouleversants qui

comptent dans l’histoire du cinéma. Et un homme en perpétuelle

réinvention de sa propre histoire. Dans son épatant documentaire (1),

Dimitri Kourtchine raconte, archives à la clé, comment le réalisateur

phare des années 1930-1940 s’est identifié à une Amérique vécue comme

glorieuse et mythique. Une vision idyllique de l’american way of life Et

le travail de Dimitri Kourtchine touche à la fois par la richesse de

ses archives, la rigueur de ses recherches et la fluidité de sa

narration. En partant de l’autobiographie de Frank Capra, Hollywood Story,

il démonte les raccourcis et la réalité très enjolivée que le

réalisateur s’est et a racontée. Le petit garçon italien, qui a débarqué

à 6 ans avec sa famille aux États-Unis, a connu la misère, enfant. S’il met ses succès sur le dos de la providence et d’une

Amérique qui donne sa chance à tous, la réalité est tout autre : il fut

un acharné du travail, qui a su saisir les bonnes opportunités et

s’entourer des bonnes personnes. Il fut aussi le premier réalisateur à

s’imposer comme auteur de ses films, avec sur les affiches son nom en

grosses lettres au-dessus du titre. Républicain, il a participé à une

vision idyllique de l’american way of life (le mode de vie américain).

Et n’a pas hésité à lâcher ses amis au moment de la chasse aux sorcières

de McCarthy dans l’immédiat après-guerre. Des films qui touchent au coeurMais

ses films, aujourd’hui encore, touchent au cœur. Ses personnages,

auxquels chacun peut s’identifier, ont toujours une force cachée

derrière leur apparente fragilité. Et pas mal d’humour, aussi. Comme

dans La Vie est belle, diffusé à 20 h 50, où le héros du film,

George Bailey (James Stewart), veut mettre fin à ses jours quand un ange

gardien lui montre à quoi ressemblerait sa ville, et la vie de ses

proches, s’il n’avait pas vécu. Ou dans Mr Smith au Sénat, où un simple citoyen se bat contre la corruption organisée du système. Dans l’Extravagant Mr Deeds, où un garçon tout simple (Gary Cooper) triomphe d’avocats véreux par son honnêteté…

(1) "Frank Capra, il était une fois l'Amérique", diffusé sur ARTE, mardi 29 décembre 2020.

NB. lire aussi : "Lady for a day", Frank Capra, 1933.

|

publié le 12 juin 2020, 14:08 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 12 juin 2020, 14:45

]

Voici un article de l'Humanité (12 juin 2020) qui répond à une polémique ridicule à mes yeux.

Racisme. Faut-il brûler Autant en emporte le vent ? Autant

en emporte le vent, qui est le plus gros succès du cinéma au

box-office, est retiré des plateformes de streaming par Warner media,

qui en détient les droits et veut donner un sous-titre explicatif au

film.

Autant en emporte le Vent n’est

pas un documentaire sur la situation des esclaves noirs dans l’Amérique

de la guerre de Sécession, ce qui a visiblement totalement échappé à

HBO. C’est une fresque romanesque, qui raconte l’émancipation d’une

jeune femme de la bonne société sudiste, esclavagiste. Son héroïne,

Scarlett O’Hara est une enfant gâtée, qui va grandir en s’affranchissant

de tous les codes moraux de son époque. Elle est une canaille, comme

dit Rhett Butler, son troisième mari et éternel amoureux, qui en connaît

un sacré rayon sur le sujet. Quand le roman est sorti, en 1936, ce que

Scarlett faisait exploser, c’était aussi le rôle de mère parfaite,

d’épouse qui se tient bien sagement à sa place, celle qui lui est

assignée. Ce qu’avant Scarlett, Margaret Mitchell, son auteure, avait

réalisé. Ce qui nous semble normal aujourd’hui, était alors une petite

révolution.

La libération des esclaves est le prétexte du livre, mais pas son sujet

Margaret Mitchell est née en 1900. Ses grands-parents, ses

parents, ont largement construit ce Sud. Ils dirigeaient le type de

plantations qui asservissaient des hommes et des femmes. Comme celle de

coton des parents de Scarlett, le «Tara» de son roman. Elle-même y a

grandi. Son imaginaire de femme blanche a baigné de toutes ces

représentations, y compris celles du Ku Klux Klan. Pour autant, les

esclaves, dans le livre comme dans le film, n’ont pas, en dehors de Mama

(Hattie McDaniel), la nounou de Scarlett, de place centrale. Leur

libération est le prétexte du livre, mais pas le sujet. Donc, oui,

Margaret Mitchell les représente dociles, leur donne un langage indigne.

Ce n’est pas une excuse, mais Margaret Mitchell était une femme blanche

privilégiée d’un autre temps que le nôtre. Ce qui est embêtant, et ce

n’est pas la faute d’Autant en emporte le vent, ce sont ces schémas mentaux qui durent.

En Georgie, dont l'auteure est originaire, le 23 février

dernier, Ahmaud Arbery a été abattu par un ancien policier et son

fils. Il était noir, et il courait, ce qui parait logique quand on fait

un jogging: un motif suffisant pour être assassiné. C’est dire l’ancrage

de ce racisme, 155 ans après la fin de la guerre de Sécession, 52 ans

après le Civil Rights Act qui donne un coup d’arrêt, dans les textes,

aux lois ségrégatives. Georgie : études électorales (mid-term 2018) -3ème partie-

Hattie McDaniel, Big Mamma, première femme noire à avoir obtenu un Oscar

Pour autant, faut-il jeter Scarlett O’Hara, ce film et ce

livre aux orties ? La réponse est non. Ils sont les témoins de leur

temps, pas du nôtre. Ce film est majeur, à bien des égards, dans

l’histoire du cinéma. Le premier film en technicolor, des moyens

démentiels pour filmer l’incendie d’Atlanta, la scène mythique où sont

étalés les blessés de la bataille de Pittsburgh... Un casting incroyable

avec Clark Gable, Vivien Leigh et Olivia de Havilland au générique.

Pour ce film, Hattie McDaniel, sera la première femme noire à avoir

obtenu un Oscar. Ségrégation oblige, elle n’a pas été invitée à la

projection du film, et a pu raisonner Clark Gable de ne pas la

boycotter. Il a fallu que David O Selznick, le producteur du film,

menace, pour qu’elle puisse entrer à la cérémonie des Oscars. A ceux qui

l’accusaient de n’accepter que des rôles de servantes, et de véhiculer

des clichés sudistes, Hattie McDaniel répondait qu’elle préférait être

payée à jouer les bonniches plutôt que d’en être une. Et on revenait de

loin en la matière.

Dès 1919, on a l’œuvre d’Oscar Micheaux, réalisateur,

acteur, producteur et scénariste, qui déconstruit tous les clichés

racistes véhiculés dans la société américaine ( within our gates, the symbol of the Ku Klux Klan).

Quatre ans auparavant, et c’est l’œuvre retenue, il y a le «naissance

d’une nation», de D.W. Griffith, qui encense les tueurs aux chapeaux

pointus. Rappelons-le, aux débuts du cinéma, il n’est même pas question

d’embaucher des acteurs à la peau noire. Ce sont des blancs grimmés qui

tiennent les rôles. Du black face, comme on dit aujourd’hui, soit l’une

des formes les plus scandaleuses du racisme, puisqu’il participe à la

négation de l’autre.

Dans les deux cas, Naissance d’une nation comme Autant en emporte le vent,

la guerre de sécession est en toile de fond. Les États-Unis ont produit

nombre de séries et de films pour héroïser cette période sans jamais

exorciser cette fracture sociétale. Les films peuvent nous montrer le

chemin parcouru. Mais ce ne sont pas des films vieux de 80 ans qui

construisent la société d’aujourd’hui. Autant en emporte le Vent est

un film de 1939 écrit par une femme sudiste. Mais nous sommes 81 ans

plus tard. Entre temps, il y a quelques films, quelques livres, quelques

avancées de l’histoire. On doit être capable de regarder une œuvre en

la resituant dans son contexte. Fin de citation.

Concernant la Guerre de Sécession - the Civil War pour les Etats-Uniens - vous pouvez lire trois articles ici-même dans la rubrique "Histoire d'ailleurs"

I. 12 AVRIL 1861 : La guerre de Sécession commence…

II. GUERRE DE SECESSION et REVOLUTION

III. GUERRE DE SÉCESSION : WILLIAM T. SHERMAN

|

publié le 17 févr. 2020, 02:57 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 14 mai 2020, 06:07

]

"LA RÉVOLTE DE SPARTACUS, CETTE RAGE, CETTE COLÈRE, C'EST SA VIE"

Le premier film que j’ai vu de Kirk, c'est "20 000 Lieues sous les mers". Dans sa longue filmographie, mes préférés... "La Caravane de feu", de Burt Kennedy en 1967. À ses côtés, au générique, il y a John Wayne. De là date leur amitié, une amitié qui a duré même s'ils n'étaient d'accord sur rien. Avec "Règlements de comptes à OK Corral", Reglements de compte à OK Corral : Burt Lancaster et Kirk Douglas (1957) ce sont là ses deux meilleurs westerns. Au-dessus de tout, je mets "les Sentiers de la gloire"et "Spartacus", tous deux réalisés par Stanley Kubrick. Pour la symbolique qui en dit long sur son engagement de citoyen, d'homme en colère, sa vision claire, positive, vigoureuse et généreuse du monde. C'est magnifique. Dans l'un, il rend justice aux soldats envoyés à la boucherie de 14-18. Quant à "Spartacus", c'est la symbolique absolue pour Kirk Douglas: il venait du prolétariat, et la révolte de Spartacus, cette rage, cette colère, c'est sa vie. En mettant au générique de "Spartacus" Dalton Trumbo [1], c'est une bravade vis-à-vis d’ Hollywood, un grand geste, le geste d'un homme magnifique. Ça symbolise sa vie et c'est du grand cinéma une rigueur dans le filmage, la mise en scène, son jeu... c'est à tomber. II ne pourrait y avoir que le côté péplum, il va plus loin. Il y a le torse puissant, certes, mais on n'est jamais dans l'emphase. On est dans le souffle de l'homme qui assume son destin et qui refuse la contrainte.

J'adore cet homme-là quand il raconte ses engueulades avec John Wayne ! Il a toujours dit les choses simples, il avait des convictions. Il était fier d'être américain et il espérait l’être jusqu’au bout de sa vie : quand il dit ça, ce n'est pas une diatribe mais une affirmation, à l'image de celle des Pères de la nation. Et, surtout, il agit. Il a des principes et II les vit, tout ça sur un siècle.

Avec sa mort, une page de l'histoire d’ Hollywood se tourne, se referme. C'est le dernier des géants. II est le dernier et, aujourd'hui, tout a changé. Même si on a un Brad Pitt, la distance avec les stars n'est plus la même. La star, c'est la distance. Ce mot est désormais employé dans tous les sens, Jean-Pierre Pernaut est la star des JT, un homme qu'on voit tous les jours, c'est dire... La force de Kirk Douglas, c'est d'être une star par sa manière d'être, par son œuvre, mais aussi pour être resté proche de la vraie vie. C'est une époque révolue. Il a été un acteur de cette période dorée qui n'est plus aujourd'hui. Une page se tourne. C'est beau, un homme comme lui, un homme qui n'a jamais dételé.

paru dans L’HUMANITÉ-DIMANCHE du 13 au 19 février 2020

[1] Trumbo est l'un des Dix d’ Hollywood, qui refusèrent de répondre à la question : "Êtes-vous encore, ou avez-vous été membre du parti communiste ?". Il était inscrit sur la liste noire de Hollywood ce qui lui interdisait de travailler dans le cinéma. Note de votre serviteur JPR. |

publié le 10 févr. 2020, 08:40 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 17 févr. 2020, 06:39

]

A l'occasion de la mort de Kirk Douglas - à 103 ans - ARTE nous propose de revoir et voir (pour les plus jeunes) le célébrissime Gunfight at the O.K. Corral, film de John Sturges. Seule la négligence de ma part a fait que ce film ne figure pas déjà sur mon site : c'est un chef-d’œuvre que j'ai vu et revu. J'en parle ici sans l'avoir visionné et ce sont donc mes souvenirs qui vont le faire ressusciter. Allez sur youtube et programmer "musique de OK Corral" : immédiatement vous prolongerez les premières notes. L'apport historique est faible mais existe : c'est incontestablement la page d'une histoire du Far West.

Le scénario est librement inspiré de la célèbre bataille qui éclata le 26 octobre 1881 à Tombstone dans l'Arizona. Il y eut trois morts et cette bagarre -qui impliqua la police locale- eut un retentissement régional (dans l'Ouest des Etats-Unis) et historique : avant de mourir, en 1929 à 80 ans, Wyatt Earp fut interviewé par un journaliste. Cette dernière rencontre donna lieu à un livre publié en 1931, "Wyatt Earp, Frontier Marshall" puis le cinéma s’empara de ce qui est devenu une légende.

<= (Reproduction d'un article relatant l'évènement, Wiki).

Je me dois, d'abord, de citer ma source principale : le livre encyclopédique de Jean-Louis Rieupeyrout , "Histoire du Far West" [1]. Cet auteur n'est pas tendre avec Wyatt Earp et parle du livre de 1931 "comme le recueil le plus complet des mensonges de Earp et source unique mais déterminante de sa mythologie".

Il est sans doute utile de préciser la méthode Rieupeyrout.

"En toute ville du vieil Ouest, écrit-il, existait un quartier géographiquement délimité, celui des plaisirs et du vice, des jeux et de la joie tarifée : le Red Light District encore appelé Hell's Haif-Acre (le « demi-arpent de l'Enfer »). En certaines localités comme les cowtowns [2], par exemple, la ligne de séparation entre ce block et la ville honnête portait le nom évocateur de Deadline (la «ligne de mort »)."

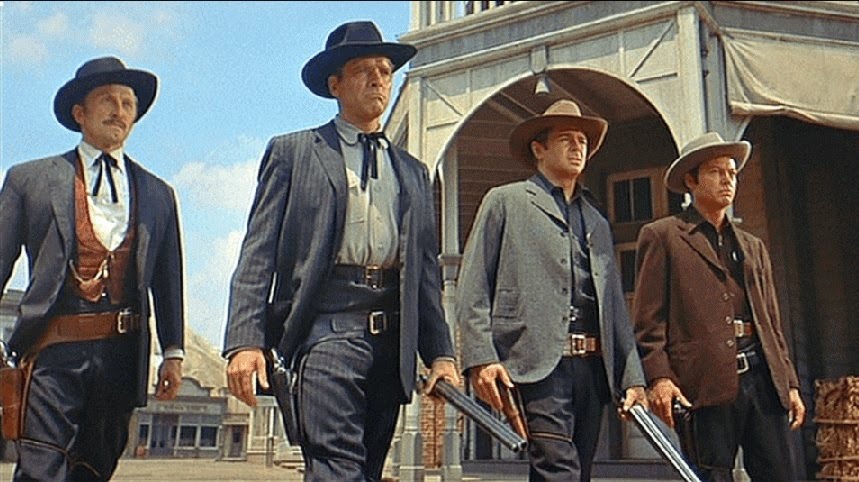

Généralement, cette ligne marque la limite entre la ville où le port des armes à feu est interdit et le ghetto où advienne que pourra. Rieupeyrout classe alors les personnages qu'il présente selon qu'ils sont au-delà de cette ligne rouge et qui sont "Wanted dead or alive!" ou bien s'ils sont "à cheval sur la Deadline" ou encore, troisième et dernière possibilité, ceux qui sont en-deça et qui sont l'incarnation parfaite de la loi. Selon notre auteur, Wyatt Earp relève de la seconde catégorie car il était à la fois membre des forces de l'ordre et tenancier d'un tripot. L'un de ses frères, James, était barman cependant que son épouse tenait un bordel. Dans le film, Burt Lancaster- son personnage en tout cas - est à classer dans la troisième catégorie : il est l'ordre et le droit. Son compère Kirk Douglas est de la deuxième : border line !

Le thème de la "Deadline" est omniprésent dans le film, on a même droit à la reproduction d'un écriteau qui mentionne "Déposez vos armes" autrement si l'on franchit la ligne avec ses armes, on tombera sous le coup de la loi du sheriff. Le règlement de compte aura lieu entre la famille Clanton qui veut passer à travers la ville avec ses armes et son bétail - volé au Mexique ! - et la famille Earp, gardienne de l'ordre.

On a droit aussi à une bonne restitution de la vie économique de l'Arizona et de l’Ouest en général, avec la mise en mouvement de troupeaux généreux et meuglant qui arrivaient dans les cowtowns avec leurs hordes de cow-boys qui n'étaient là que pour quelques jours, de passage, et qui se moquaient bien des droits et us locaux. Une séquence forte nous donne à voir les dégâts causés par ces voyous - Rieupeyrout nous dit que "cow-boy" est un synonyme - dans les locaux de ce qui devait être une fête du village et l'incroyable placidité du Shériff qui arrive, seul, sans arme, dans la salle où il obtient le silence. Seul des acteurs de la carrure de Burt Lancaster peuvent donner du crédit à des scènes pareilles. C'est justement pour ces moments de passage que furent créés ces quartiers mal famés, véritables ghettos où tout pouvait se produire et que l'on isolait par la Deadline. Et Kirk Douglas ? lui aussi est un immense acteur. Il joue le rôle du docteur Holliday, un médecin déchu, atteint d'une tuberculose incurable - et l'on souffre avec lui quand il est pris d'une quinte de toux - atteint d'une autre maladie incurable : le jeu. Le jeu source de tous les conflits, pouvant provoquer la mort et que, pour cette raison on confine au-delà de la Deadline. Doc Holliday, qui gagne toujours, a une mauvaise réputation : il a tué, en légitime défense dit-on mais ce gagneur qui vous prend tout votre argent est-il vraiment blanc comme neige ? c'est impossible. On voudra le lyncher après qu'il a tué un cow-boy venu pour se venger de la mort de son frère mais Wyatt le sauvera et une amitié va naître qui est la colonne vertébrale du scénario. Le Doc a une relation avec Kate, une prostituée, - admirablement interprétée par Jo Van Fleet qui lui prête son visage ravagé - délabrée, défaite, alcoolique comme son partenaire. Leur relation est chaotique qui peut passer de l'amour à l'envie de meurtre, Doc lui dit cruellement "tu incarnes tout ce que je déteste en moi"... à quoi Kate avait déjà répliqué "tu ne vaux guère mieux que moi". La liaison passagère qu'elle va avoir avec Ringo, simple cowboy qui se vend au clan Clanton, sera insupportée par Doc Holliday : ils se retrouveront face à face dans le corral [3]... Au final, ce couple formé par le Doc et Kate marque la présence permanente de la Deadline dans l'histoire.

Cette photo est emblématique du film. Dans la scène évoquée plus haut où le Shérif affronte la bande armée et alcoolisée, Doc Holliday arrive par la porte arrière du saloon. Avec son arme, il tient en respect les cow-boys puis vient se poser face aux malfaiteurs et donne un revolver à Wyatt Earp. Les deux hommes sont, dès lors, invincibles. C'est une amitié virile, aucune embrassade, ni la moindre tape dans le dos. Mais une estime réciproque de la "classe" du partenaire. La veille du règlement de compte, le Shérif vient chercher le Doc pour lui demander son aide : les Clanton seront 6 et les Earp 3 seulement. Malheureusement, Doc Holliday est au fond de son lit, cloué par une crise paroxysmique. C'est la catastrophe. Le matin se lève, la tension est admirablement rendue, c'est un sommet du western. Rassemblant toutes ses forces, Doc se prépare, quitte à mourir "pour le seul ami qu'il a jamais eu". C'est prodigieux. Il va retrouver Wyatt Earp dans sa chambre, on échange les regards, pas un mot, rien. On s'est compris : c'est l'heure. On a alors la célébrissime marche au pas des protagonistes qui vont affronter l’ennemi, la rue est déserte, there will be blood...

A droite du Shériff : doc Holliday, à sa gauche ses deux frères (Virgil et Morgan), le cadet Jimmy Earp a été tué dans l’exercice de ses fonctions par la bande à Clanton, la veille.

On notera que le réalisateur J. Sturges a à cœur de ne pas exploiter cette tuerie. Au matin, lorsque on part pour le gunfight, celle qui devait être la femme du Shériff -et qui l'a quitté parce que cette vie de revolvers ne lui convient pas du tout - Laura, se recueille et, dans un plan séquence bref mais percutant, on voit M'am Clanton se prendre le ventre tordu par l'angoisse de la mère qui voit partir sa progéniture.

En conclusion, très grand film aujourd’hui parfaitement restauré, qui donne à voir deux géants d’ Hollywood que l'on regarde toujours avec une nostalgie infinie.

[1] publié par Claude Tchou, éditeur à Paris, 1970, 720 pages. Les pages 634 à 650 sont consacrées à la famille Earp et à la fusillade de Tombstone.

[2] mot à mot : ville-vaches : bourgade-marché où le bétail arrivait par les pistes avant d'être chargé dans les wagons à bestiaux.

[3] le corral est un enclos destiné au bétail ; dans le cas présent il est comme intégré à la ville. Quant à OK il s'agit sans doute d'un moyen d'identification.

|

publié le 15 juin 2019, 01:49 par Jean-Pierre Rissoan

Publié le 21 juil. 2011 à 16:43 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 3 avr. 2019 à 13:39

]

juillet 2011.

Film

de Michael Curtiz de 1936[1].

Je

rappelle que la charge de la brigade légère est un fait militaire authentique

qui eut lieu lors de la guerre de Crimée (1854-1855) menée par les Anglais et les

Français, contre les Russes. Dans la vallée de Balaklava, 600 lanciers de sa

gracieuse majesté chargèrent des batteries de canons russes, les canonniers

russes étant eux-mêmes secondés par une division de cavalerie. Ce fut un

massacre, un désastre, une des pires fautes de commandement commises au sein de

l’armée britannique.

Concernant

ce film de Curtiz le titre est parfaitement trompeur et le scénario ridicule.

On

arrive à Balaklava exactement 1 heure et 27 minutes après le début du film qui

dure 1h 50. Le film se passe en Russie durant les 20 dernières minutes. Et

auparavant ? Auparavant tout se déroule dans l’empire des Indes. C’est un

film sur l’empire anglais des Indes.

On

sait que les Anglais auront toujours maille à partir avec les Indiens, ce sont

des occupants qui mirent en place un système fiscal ingénieux tel que les

recettes recouvraient entièrement les charges d’administration de l’empire et

que les Anglais purent donc exploiter leur colonie gratuitement. Mais, bien

entendu, le film les présente comme cherchant avant tout la paix, même à ne pas

riposter à une agression armée, la guerre ne peut venir que des Indiens

belliqueux. Le héros, capitaine Geoffrey Vickers (Errol Flynn), a su se faire

aimer des enfants indigènes. Bref que du bonheur, comme nous l’offre la scène

du bal où l’on voit que les Anglais sont vraiment chez eux à …Calcutta.

Dans

ce film sur la guerre de Crimée -si l’on en croit le titre - on a droit à une

chasse au léopard à dos d’éléphant, dans la jungle indienne. On a droit à un

conflit amoureux entre Elsa (l’immortelle Olivia de Havilland) et les deux

frères Vickers, Geoffrey et Perry. Elsa s’était fiancée à Geoffrey, mais, loin

des yeux loin du cœur, durant la longue absence de Geoffrey elle tombe

amoureuse de Perry. Au retour de Geoffrey, elle retombe dans ses bras.

Lorsqu’elle part avec son colonel de père et Geoffrey à la forteresse de

Chukoti, elle fugue et retourne vers Perry qui, lui, avait été envoyé en

mission à Lohara par l’état-major. Car, figurez-vous, l’état-major préfère la

liaison Elsa-Geoffrey à l’autre. A Lohara, Elsa redit son amour à Perry :

bref, c’est une chipie. Où est la puritaine Angleterre ? et la puritaine

Amérique qui a, paraît-il, horreur du mensonge ?

Mais

le plus clair du film est la bataille de Chukoti. Elle résulte de la trahison

-du point de vue anglais- de l’émir Surat Khan qui se soulève contre les

Anglais. Casting et maquillage font tout pour que cet émir passe pour un

vicieux, un retors, un filou, bref, rien de comparable au capitaine Geoffrey

Vickers, au visage frais, glabre et fin, au regard limpide, le vrai WASP

incarné par le sémillant Errol Flynn. C’est l’Orient du mensonge face à

l’Occident lumineux. La garnison du fort Chukoti est cernée, l’émir donne sa

promesse de laisser partir femmes, enfants, vieillards, et -comme de juste- il

ne l’a respecte pas : c’est un massacre ignominieux. Les derniers soldats

restés dans le fort, sentant leur mort prochaine, écoutent le colonel Campbell

leur lire des passages de la Bible. On le retrouvera mort, ses doigts crispés

sur le livre sacré.

La

machine hollywoodienne

Les

Américains ne manquent pas d’air. Toute leur histoire est faite du non respect

de leurs engagements. Histoire qui commence en Angleterre et d’ailleurs le film

traite des Anglais aux Indes.

Quelques

exemples pris dans le tapuscrit de mon prochain livre.

En

Irlande, guerre de 1579-1584, une petite armée espagnole et vaticane - 800

hommes - fut cernée par les canons anglais, elle capitula pour garder –comme

les Anglais lui avaient promis- la vie sauve et tout son effectif fut égorgé

jusqu’au dernier.

Après

le soulèvement des catholiques, toujours en Irlande, Guillaume d’Orange

triomphe. Comme ses prédécesseurs, il signe un traité (Limerick, 1691), traité

« qui sauvegarde encore tout ce qui

peut l’être » mais qui, dès 1695, « n’est plus bon que pour la corbeille à papier » (Cheviré). Et les Irlandais de

subir les Lois pénales : « The penal

laws against the Roman Catholics, both in England and Ireland, were the

immediate consequence of the revolution (…) »[2] c’est-à-dire qu’un Irlandais catholique n’a

plus d’existence légale.

En Écosse, après le soulèvement de 1745, les prisonniers dont certains s'étaient

rendus sous promesse d'amnistie, furent déportés en masse aux Antilles et en

Amérique, comme des esclaves « entassés

dans d'infectes sentines, sans air pour respirer, sans espace pour se coucher

ou se mouvoir ».

En

Amérique, en 1774, des colons ne songent qu’à aller toujours plus vers l’Ouest

et à s’emparer, par la loi de la force, des terres des natives. Des pionniers s’invitèrent dans un village Mingo,

saoulèrent les Indiens avant de les massacrer et de les scalper. Ils mutilèrent

aussi la sœur du chef Logan, laquelle était enceinte. Ces crimes eurent un

grand retentissement. C’est une nouvelle guerre qui débuta. Finalement, Lord John

Murray Dunmore, gouverneur de Virginie, aida les colons de Pennsylvanie à la

répression : sept villages Mingos sont détruits.

A

la veille de la bataille de Yorktown, « plus de 700 nègres infectés par la variole ont descendu le cours de la

rivière. Je compte les renvoyer dans les plantations des rebelles »

écrit le général A. Leslie à Cornwallis, généralissime. Les Britanniques

n’avaient pas respecté leur promesse de libération des esclaves, lesquels

avaient pourtant compté sur la sincérité des Anglais, et devaient maintenant

retourner chez leurs maîtres.

A.

de Tocqueville écrit :"Les Européens

ont condamné les tribus indiennes à une vie errante et vagabonde, pleine

d’inexprimables misères. Je crois que la race indienne est condamnée à périr,

et je ne puis m’empêcher de penser que le jour où les Européens se seront

établis sur les bords de l’océan Pacifique, elle aura cessé d’exister " Pourquoi vagabonde ? Parce que les

Européens, comme dit Tocqueville - en réalité, les Américains - ne respectent

jamais leurs accords. On signe un « traité »

qui prévoit une nouvelle "frontière"

puis quand le nombre de pionniers est de nouveau élevé, on demande aux Indiens

de déguerpir ou l’on crée les conditions pour qu’ils le fassent, et ainsi de

suite. Il existe ainsi des dizaines de traités dans les archives. Tous non

respectés. Un chef indien vaincu dit à ses ennemis : "Vous savez

les raisons pour lesquelles nous vous avons fait la guerre. Tous les hommes

blancs le savent et ils devraient en avoir honte. (…). Un indien qui serait

aussi mauvais que les hommes blancs ne pourrait pas vivre parmi nous".

Il

y a comme ça bien d’autres méfaits. Ce film de Curtiz et de la Warner Bros. est

une immense mystification, un énorme mensonge de propagande. Comment

l’expliquer ? est-ce que la montée des tensions en Europe (1936) a poussé

les Américains à rappeler la qualité de leurs cousins d’Angleterre et qu’il

faudra peut-être, un jour, voler à leur secours ? je ne sais.

Et

la charge ?

Comment

passe-t-on de Calcutta à Sébastopol ? Les scénaristes ont plus d’un tour

dans leur sac. Surat Khan fuit l’Inde où il se sait traqué et rejoint ses

alliés russes dont il avait appris qu’ils allaient combattre l’Angleterre. Il

est donc logiquement à Sébastopol ! Apprenant cela, le 27° lanciers et son

major Geoffrey Vickers n’ont qu’un désir : se venger du massacre de

Chukoti.

Mais

le supérieur hiérarchique de Vickers, Sir Macefield, ne veut pas lancer sa

brigade contre les canons russes et dicte à Vickers une lettre ordonnant le

retrait de la cavalerie. Vickers est stupéfait et alors - chose

invraisemblable- commet un faux en écriture, il rédige une nouvelle lettre

ordonnant l’assaut qu’il signe Macefield !

et cette charge de cavalerie de la guerre de Crimée s’explique ainsi par le

désir de Vickers et de ses camarades de tuer Surat Khan. Quelle histoire !

Bref,

ce film n’a guère d’intérêt. Il rappelle leur enfance à des gens de ma

génération, enfance qui fut encadrée par la propagande des films américains

mais la charge est un moment inoubliable. La mise en scène est parfaite, il

faut le dire. Les lanciers mènent d’abord leur monture au pas, puis on passe au

trot, progressivement on passe au galop jusqu’à la sonnerie de trompette qui

annonce la charge menée au grand galop. La musique nous casse les oreilles mais

on l’accepte comme élément du décor. Les canons russes crachent le feu, les

chevaux s’effondrent. L’union jack va tomber par terre. Non ! un autre

lancier est là pour le reprendre des mains du mourant. Les Anglais meurent.

Pour quoi ? pour qui ? peu importe, ils meurent en gentlemen.

N’est-ce pas l’essentiel. C’est un désastre mais Surat Khan subit le martyr de

saint Sébastien : chaque lancier qui a réussi à sauter pas dessus les

batteries russes -il y en eut quelques uns tout de même- lui plante sa lance dans le corps. Vickers peut alors rendre

son âme à Dieu.

Le poème déroulèdien d’Alfred Lord Tennyson The Charge of the Light Brigade est ici omniprésent. Et le film nous invite à rendre hommage à ceux qui ont tué Surat

Khan…

Le

film de Tony Richardson La charge de la brigade légère (1968) est d’une tout autre facture.

|

|

publié le 15 juin 2019, 01:36 par Jean-Pierre Rissoan

publié le 8 mai 2012 à 12:20 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 31 janv. 2019 à 16:43

]

L’Institut Lumière de Lyon

a programmé pour la période d’avril-mai 2012, La

captive aux yeux clairs (The Big Sky) de Howard Hawks.

Il présente le film de la

manière suivante : « la fille d’un chef indien provoque la rivalité

entre deux amis aventuriers … Un chef-d’œuvre de Hawks, d’une simplicité et

d’une beauté admirables, un grand film sur l’amitié masculine et le

désir. ».

C’est d’abord selon moi un

beau western, au sens premier c’est-à-dire un film qui a pour cadre le Far

West, « l’extrême-occident » comme on ne dit pas [1].

Sans tout dévoiler, disons que le scénario raconte les aventures d’un pionnier

qui, sur son bateau le Mandan,

remonte à partir de St-Louis, l’affluent du Mississippi, le Missouri. L’action

se déroule en 1832. Le pionnier s’appelle Jourdonnais, nom à connotation

française mais n’est-ce-pas le cas de Saint-Louis également ? Le cadre

géographique choisi est celui de l’ancienne Louisiane française qui intégrait

tout le bassin-versant du Missouri-Mississippi jusqu’au haut des Montagnes Rocheuses.

Louisiane vendue pour une bouchée de pain par Bonaparte. Jourdonnais parle

français dans le film original.

Il fallait à Jourdonnais

un équipage. Le trappeur Deakins (Kirk Douglas) et son nouveau copain Boone

Caudill fuient les prisons de St-Louis et partent à l’aventure qui leur est

proposée par l‘oncle de Boone, un vieil aventurier qui, lui, a tout connu.

Tout cela renvoie à l’analyse que fait H. Arendt sur la nature sociale de ceux qui

ont conquis l’Amérique. Mais, ici, nos deux protagonistes sont de bons bougres.

Les aléas du voyage font que l’on découvre à bord du bateau la présence d’une

femme - épreuve redoutable pour le capitaine Jourdonnais qui voulait dissimuler

sa présence, sachant bien que dans cet univers masculin clos cette présence

ouvrira une compétition qui peut être fatale à son expédition. Cette femme est

une indienne, aux yeux bleus -d’où le titre français du film- belle et

mystérieuse. L’amitié de Daekins et Caudill est exposée à ce risque car on se

doute que nos deux stars hollywoodiennes ne vont pas être insensibles aux

charmes de Teal Eye (Yeux bleus).

Film d’aventure, La captive aux yeux clairs raconte la

remontée du Missouri. Jourdonnais veut

commercer avec une tribu indienne des Rocheuses, tribu de chasseurs qui vendent

des peaux de bête recherchées. Si l’expédition réussie, la fortune à vie est

assurée non seulement pour Jourdonnais mais pour tout l’équipage. H. Hawks

reprend le célébrissime scénario du roman de Joseph Conrad Heart of Darkness, titre original du roman « Au cœur des ténèbres ».

Nul n’ignore plus que ce scénario a fourni la trame à Apocalypse Now. Mais, historiquement, il semble bien que ce

soit Hawks et son scénariste qui ont eu les premiers l’idée de porter à l’écran

cette trouvaille [2]. Un autre film utilise les

mêmes ressorts dramatiques : Aguirre ou la colère de Dieu. Mais dans ce

cas, le radeau descend le fleuve amazonien pour aller aux devants de multiples

dangers au lieu de le remonter comme dans le roman africain de Conrad.

Donc tout y passe et l’atmosphère dramatique est à

chaque fois bien rendue : au fur et à mesure que le Mandan

progresse les ennuis se multiplient. Remonter un fleuve de montagne c’est

forcément rencontrer des rapides tumultueux et le bateau s’échoue sur la rive,

c’est rencontrer des Indiens hostiles - les Crows- qui se cachent derrière les

arbres et courent aussi vite que le bateau qui peine à vaincre le courant

contraire. Ces Indiens sont hostiles car ils sont, en réalité, stipendiés par

une compagnie opposée à l’expédition de Jourdonnais. La Compagnie des

Fourrures va tout entreprendre pour faire échouer l’entreprise. Et comme

elle est constituée de bandits, on imagine ses méthodes. Mais encore une fois,

la conquête de l’Ouest américain ne fut pas le fait de braves gens munis de

leur seule Bible. Donc le bateau progresse lentement à travers moult

difficultés haletantes et, enfin, il arrive à son Eden, son paradis, son

Canaan. Fortune sera faite (et fête aussi, bien sûr).

Je n’évoque pas la fin du film sur le qui des deux

héros aura l’amour de la belle indienne. Laissons le suspense à ceux qui n’ont

pas vu le film.

Les Yankees ont

pris très au sérieux la « quête du

bonheur ». Avec La captive aux yeux clairs nous avons sous les yeux une version soft de cette quête : L’action se

déroule dans les années 1840’. Les luttes décisives contre les Indiens des

Grandes Plaines sont encore loin. Le capitaine Jourdonnais réussit dans son

entreprise d’aller chercher peaux et fourrures chez les Indiens Pieds-Noirs de

la haute vallée du Missouri. Il en revient très riche, lui et tout l’équipage [3]. « Oui,

mais vous aussi. Tout le monde est riche » dit-il. Que feras-tu

de cet argent lui demande-t-on. « Ah !

Ça…Je n’avais jamais pensé que je serais riche. Et voilà ! J’achèterai une

maison à ma femme. Les aventures, c’est fini, je reste à la maison avec ma

femme. Puis, j’achèterai des habits pour elle et pour moi. Et je me promènerai

dans la rue, en fumant un gros cigare. Tout le monde saura que je suis riche.

Et on dira « ah ! Mr Jourdonnais, comment allez-vous ? Très

bien, mon vieux, merci ». Je leur offrirai un cigare. Peut-être… Mon

bonheur est là ».

Ce

film dont la réputation n’est plus à faire retrace l’esprit pionnier : Plus

on pénètre les Rocheuses plus les dangers se multiplient. Mais on n’a rien sans

rien. Et, au bout des efforts et sacrifices, on obtient le bonheur. Au fond, ce

film est la présentation concrète de l’idéologie de la quête du bonheur.

Et pour le brave Jourdonnais,

le bonheur c’est l’argent.

P.S. Le film est une commande de Howard Hughes, le

directeur de la RKO, troisième studio américain qui se trouve alors en

difficulté. Le producteur veut réitérer la réussite de La Rivière rouge

avec une nouveau fait historique de la conquête de l'ouest porté pour la

première fois à l'écran. Si le film démarre très bien dans les salles, la RKO décide

soudain d'en couper douze minutes pour pouvoir placer plus de séances. Une

décision qui entraîne une défection du public et fait de The Big Sky un

nouvel échec commercial qui précipite le déclin du studio. Source : encyclopédie

Wikipaedia.

Moralité :

la recherche effrénée du profit peut donc nuire au bonheur

[1]

Alors que l’usage a accepté Far-East et Extrême-Orient.

[2]

Le scénario s’appuie sur le roman « Teal eye » (1947) de A.B. Guthrie

qui connaissait certainement l’œuvre de Conrad.

[3]

N.B. : les dialogues qui suivent sont la retranscription exacte - effectuée par mes soins- de scènes

de la version longue du film.

|

|

publié le 15 juin 2019, 01:26 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 4 nov. 2019, 13:02

]

publié le 25 juil. 2012 à 18:05 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 30 oct. 2017 à 14:17

]

L’Institut Lumière

de Lyon programme Lawrence d’Arabie

pour la rentrée. Sur écran géant, le film qui se déroule pour l’essentiel dans

le désert donnera toute sa mesure. Les auteurs nous offrent avec raison des

plans prolongés sur la géomorphologie d’un pays aride mais aussi sur le ciel de

la nuit ou encore les levers de soleil et le terrible zénith où l’on ne peut pas

dire autre chose que le soleil écrase tout.

Je parle de "Moyen

Age" : c’est l’expression utilisée par l’auteur de l’article "Arabie

saoudite" de l’ Encyclopaedia Universalis (1975), "introduire des changements dans une société

figée à l’heure du Moyen Age". Et à quoi ressemble l’Arabie des

bédouins au Moyen Age ?

« La vie au Bédouin

est pauvre, sa nourriture insuffisante, ses biens matériels peu nombreux. Il

meurt souvent de faim au sens littéral des mots. On comprend dès lors qu'il ait

souvent recours au brigandage. Les razzias entre clans sont la règle el n'ont

rien de déshonorant.  « La société bédouine

est fragmentée en multiples sociétés économiques qu'on appelle des clans ou des

sous-tribus. Les tribus sont des groupes de clans, plus ou moins artificiels,

dont les relations étroites sont exprimées par des généalogies fictives.

Parfois une tribu parvient à imposer sa suprématie à d'autres, mais en général

de façon peu durable les vrais États de l'Arabie déserte ont été, le plus

souvent, imposés de l'extérieur. Ainsi le royaume de Kinda protégé par les

Sudarabiques. Des clans et des individus s'enrichissent par la razzia, le

commerce, le prélèvement de prestations sur commerçants et agriculteurs,

parfois sur d'autres nomades. Ils ont pu réduire des captifs en esclavage ou

acheter des esclaves.

Mais les conditions de la vie arabe se prêtent mal à

l'assujettissement permanent d’une classe. Les affranchissements étaient

fréquents, laissant subsister un lien de « clientèle »[1].

Le film donne à voir cette

lutte des tribus entre elles, notamment entre les Harith et les Howeltat, cette

dernière étant dirigée par Auda Abu Tayl (interprété par Antony Quinn,

magistral comme toujours) qui contribuera à la création du royaume indépendant

- mais éphémère- du Hedjaz [2]. La

séance finale qui rend compte de la tenue du Conseil national arabe, dans Damas conquise sur les Turcs, est

(involontairement ?) cocasse, avec des chefs qui montent sur les tables

pour aller attraper celui qui dit le contraire de ce qu’il vient de dire. Avec un

héritage pareil et le respect du traditionalisme religieux le plus

fondamentaliste, on comprend que la démocratie soit difficile à mettre en

place…

Le film est un film de

guerre : il s’agit du front d’Asie occidentale[3]

de la 1ère guerre mondiale qui voit s’opposer les Anglais présents en Égypte et les Turcs alliés des

Allemands qui possèdent -juridiquement- alors toute la péninsule

arabique : c’est l’empire ottoman. En 1916, le 5 juin, Hussein ben Ali,

chérif de La Mecque, famille des hachémites, de la tribu des Harith,

se dresse contre les Turcs qui méprisaient et maltraitaient les Arabes. Ce

faisant, il devient l’allié objectif des Anglais. La lutte armée est menée par

son fils, l’émir

Fayçal (1883-1933). Mais le film est centré sur l’action de Lawrence qui

connaît bien la région pour y avoir travaillé avant la guerre, qui pratique la

langue arabe et qui est chargé de tenter une coordination entre ce qui doit

devenir une alliance en bonne et due forme. Lawrence est vite partagé entre son

devoir de sujet de sa Majesté et son attirance pour le désert et ceux qui y

vivent. Au point qu’il revêt le vêtement arabe, blanc brodé d’or -et le blond

Peter O’Toole avec ses yeux bleus fascinants y est comme un lion superbe et

généreux-. C’est d’ailleurs lui qui préside la séance du Conseil national arabe…

La fin de la 1ère

partie du film (qui dure 3h 30mn..) est dominée par la prise du port d’ Aqaba.

Fait d’armes authentique. Aqaba est un port de la Mer Rouge (au fond de

l’antenne d’escargot droite) qui donne accès à ce qui est aujourd’hui port -et

le seul- de la Jordanie, voie de ravitaillement importante. Les Turcs l’ont

fortifié et équipé de batteries de canons lourds. La marine anglaise ne peut y

accoster. Côté terre, Aqaba a pour arrière-pays un hyper-désert,

infranchissable, un four. A tel point que les Turcs n’ont rien aménagé,

estimant impossible un assaut par voie de terre. Les canons sont fixes et ne

peuvent être retournés. Lawrence, homme qui écrit son destin, réussit à

convaincre le chérif de Fayçal (Omar Sharif, magnifique et expressif dans ses

doutes qui naissent en lui lorsqu’il s’éveille à la politique) et Auda Abu Tayl

à tenter l’exploit. Il l’entreprend sans en référer à ses supérieurs et en

tenue d’émir. Et il réussit ! Son aura devient dès lors immense chez les bédouins.

D’autant que tous les ravitaillements que les Anglais vont fournir passent par

lui et, pour les Arabes, c’est Lawrence qui les donne, c’est une corne

d’abondance mieux, la Providence.

« Je me bats comme Clausewitz et vous comme

Saxe… ! »

Dans ce film hollywoodien

destiné au grand public, ne voilà-t-il pas un dialogue de (très) haute

tenue ? C’est assez rare pour être souligné. Clausewitz est un officier

allemand qui combattit Napoléon Ier. Il a écrit un célébrissime « De la guerre… » et l’on connaît son

adage « La guerre n'est qu'un prolongement de la

politique par d'autres moyens ». Maurice de Saxe, maréchal de France, a écrit dans les années 1730, un

ouvrage sur la guerre et la tactique, qu’il intitule bizarrement Mes

Rêveries. En substance, là où Clausewitz préconise une guerre totale visant

l’ennemi au cœur avec le maximum de moyens, Saxe pense qu’il est possible de

manœuvrer, de louvoyer, il écrit : «Je ne suis

cependant point pour les batailles, surtout au commencement d’une

guerre, et je suis persuadé qu’un habile général peut la faire toute sa vie

sans s’y voir obligé». C’est le

général Allenby qui se bat comme Clausewitz, concentrant ses tirs d’artillerie

sur des cités stratégiques, etc... Alors que Lawrence est l’instigateur,

nécessité oblige, d’une guerre de guérilla.

Avec ses bédouins, courageux mais démunis face à l’armée turque formée à

l’allemande et équipée, il ne peut entreprendre des batailles rangées, sauf en

automne 1918. Il harcèle, il sabote, coupe les voies de ravitaillement et ainsi

de suite. Son ingéniosité est telle qu’il ne détruit pas la voie ferrée Médine

- Damas. Il faut que les Turcs, malgré les attentats dont elle est l’objet, y

voient encore quelque utilité. Il s’en explique :

"….

Considérant les milliers de Turcs

enfermés à Médine, mangeant les chameaux qui auraient dû les porter à La Mecque

et qu’ils étaient incapables d’emmener paître alentour, Lawrence pousse la

réflexion jusqu’à son terme : « Là (à

Médine, JPR), immobiles, (les Turcs) étaient inoffensifs ; faits prisonniers, il faudrait les nourrir et les garder en Égypte ; repoussés vers le nord en Syrie, ils rejoindraient le gros de leurs forces

qui bloquaient les Britanniques dans le Sinaï. À tout point de vue, ils étaient

mieux là où ils étaient, et de plus, ils attachaient du prix à Médine et

tenaient à la conserver. Qu’ils la conservent ! »[4]

C’est

là un bel exemple de non-guerre qui neutralise des milliers d’ennemis.

La lutte finale

La

carte ci-jointe montre la participation de Lawrence et de ses colonnes de

bédouins à l’assaut final sur Damas. A l’ouest, Allenby longe ce qu’on appelle

aujourd’hui la bande de Gaza, traverse la Palestine puis franchit le Golan pour

déboucher sur Damas. A l’est, l’armée de l’émir Fayçal et les bédouins de

Lawrence traversent la Transjordanie, rive gauche du Jourdain. Le film adopte

la thèse, discutée par les historiens, selon laquelle Lawrence a à cœur

d’arriver à Damas AVANT l’armée anglaise. Il veut que les Arabes d’ Hussein

soient gratifiés de la victoire. Il a, en effet, appris l’existence des accords

Sykes-Picot. De quoi s’agit-il ?

C’est une magouille

internationale, l’aspect le plus crû de la diplomatie secrète. Anglais et

Français envisagent de dépecer l’empire ottoman. On n’a pas fait la 1ère

guerre mondiale parce qu’on était mécontent de l’assassinat de l’archiduc Ferdinand

à Sarajevo ! Ce fut une guerre impérialiste. "On croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels"

(Anatole France). Cette zone est névralgique au double point de vue des

transports, avec le canal de Suez visible dans le film, et surtout avec le

pétrole dont le nom, en revanche, n’est jamais prononcé. Les Anglais qui

étaient présents en Égypte mais aussi au Koweït (dès 1899) reniflaient le

pétrole un peu partout avec la Shell au nez fin qui s’unira à la Royal Dutch en

1907. Les Français étaient présents économiquement en Syrie [5].

En secret donc, MM. Sykes et Picot élaborèrent un plan de partage du gâteau

avec les Russes (encore en guerre du côté allié en 1916) et les Italiens. Au

nez et à la barbe des Arabes auxquels on promettait monts et merveilles.

(cartes). Lawrence comprend que tout ce qu’on lui a demandé jusqu’à présent

n’avait pour but que de faire jouer aux Arabes un rôle de supplétifs et

qu’après la domination turque ils auraient la domination anglaise… Pourtant, le Haut Commissaire Britannique d’Égypte, Sir Henri Mac-Mahon avait échangé une correspondance avec Hussein ben Ali.

Tout

cela n’est pas très ragoûtant et si l’on ajoute que les Anglais par la plume de

Lord Balfour ont promis aux Juifs (2 novembre 1917) "l’établissement en Palestine d’un Foyer

National", on est ici aux sources des problèmes du Proche-Orient.

Mais le film ne va pas

jusque là. Les accords Sykes-Picot sont cependant au cœur d’une séquence

intéressante. Il y a là un personnage de fiction, véritable commissaire

politique du gouvernement de Londres, Mr. Dryden, qui parcourt tout le film.

Voici comment Wikipaedia en anglais en dresse le portrait (c’est moi qui

souligne).

Mr. Dryden is a major character in the film Lawrence of Arabia (1962). He is portrayed by veteran actor Claude

Rains. He is a diplomat and political leader, the head of the Arab Bureau, who

first enlists T. E. Lawrence (Peter O'Toole) for work as a liaison to the Arab

Revolt, and manipulates Lawrence and the

Arabs to ensure Allied dominion over

the post-war Middle East. He is an amalgamation of several historical

figures, mainly thought to be the British diplomatic adviser Colonel Sir Mark Sykes and the French diplomat François

Georges-Picot, authors of the

controversial Sykes-Picot Agreement.

Il est temps de conclure. Peter

O’Toole prête sa frêle silhouette à ce personnage d’exception que fut Lawrence

qui finit la guerre au grade de colonel, la poitrine bardée de décorations. Le

film semble aller vers l’hagiographie mais Lawrence est rabaissé brutalement

lorsqu’on le voit couvert de sang - sang et or - parce qu’il s’est vengé d’une

humiliation infligée par le bey turc de Dera’ a. On sait que Lawrence qui est

mort célibataire à 37 ans sans partenaire féminine connue est toujours l’objet

de curiosité plus ou moins saine. Le film passe outre. En 1962, l’Occident a

besoin de héros.Et de l'amitié des Arabes après la piteuse expédition de Suez.

Voir aussi :

- Histoire de la Palestine contemporaine (1ère partie ; avant 1914- 1945) - Le Proche-Orient à l'issue de la première guerre mondiale

- Article Wikipaedia "Partitions de la Palestine"

- compulsory : http://www.jolimai.org/?p=381 :

Lawrence d’Arabie et Clausewitz par T. Derbent

- "Lawrence et le rêve arabe",

brève biographie par Suleiman Mousa, historien jordanien, revue L’Histoire,

n°39, année 1981

[1] E.U. (1975), article "Arabie".

[2]

Lequel sera conquis par Ibn Saoud en 1925, unification qui est à l’origine de

l’Arabie saoudite (1932).

[3]

Sur ce front, luttaient également des Français, des Australiens, des Indiens

côté anglais et des soldats allemands côté turc.

[4]

Cité par T. Derbent (voir les

références en bas de l’article). Je n’ignore pas le caractère schématique de

mon analyse. C’est pourquoi je renvoie le lecteur intéressé à l’intégralité de

l’article de T. Derbent.

[5]

Voir par exemple l’article Wikipaedia "expédition

française en Syrie (1860-1861)" |

|

publié le 15 juin 2019, 01:21 par Jean-Pierre Rissoan

publié le 12 sept. 2012 à 00:37 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 27 sept. 2017 à 20:20

]

Au programme du festival LUMIÈRE de Lyon 2012.

La

Nuit du chasseur est considéré comme

l'un des plus grands films de tous les temps. Beaucoup de choses ont été

écrites sur ce chef-d’œuvre, quelle peut bien être la valeur ajoutée de

l’article que je suis en train d’écrire ?

Ce

film condense toutes les interrogations qu’un progressiste peut avoir à l’égard

du monde anglo-saxon.

Il

est une charge formidable contre l’hypocrisie religieuse d’une large proportion

de protestants d’outre-Manche et d’outre-Atlantique. On sait que l’argent fut

au cœur de la Réforme.

Le

règne de Henri VIII Tudor tout entier se vit qualifier « d’âge du pillage »

et « l’évolution religieuse du pays se doubla, il faut bien l’avouer,

de menées assez sordides en vue d’un enrichissement personnel par le biais des

spoliations religieuses » ; un autre historien affirme que

« la dissolution et la suppression des monastères furent une

manipulation politique et financière déguisée, au début, en réforme religieuse ».

Auparavant, en Allemagne, il en fut de même. Voici l’aveu du roi de Prusse

Frédéric II, lui-même très proche de ses sous : « Si l’on veut réduire les causes du progrès

de la Réforme à des principes simples, on verra qu’en Allemagne, ce fut l’ouvrage

de l’intérêt ». Cette originalité est observée par les contemporains

étrangers ; ainsi la reine Christine de Suède (1654) : « Vous autres Anglais êtes des dissimulateurs

et des hypocrites (…) je crois qu’il y a en Angleterre beaucoup de gens qui

font profession de plus de sainteté qu’ils n’en ont réellement, espérant en

tirer profit ». À quoi Guillaume III d’Orange, Hollandais de naissance

mais nouveau roi d’Angleterre, fera écho quelques temps plus tard (1689) :

« ce pays (…) parle toujours de

religion mais en a certainement moins que vous ne sauriez le croire » (à

l’électrice de Hanovre). "L’argent est ici souverainement estimé, l’honneur et la vertu peu". Ainsi s’exprima Montesquieu,

par ailleurs laudateur des "libertés anglaises".

Les

WASP - white anglo-saxons-protestants - d’Amérique sont les héritiers de cette

tradition. Alexis de Tocqueville parle du « peuple le plus civilisé et j’ajouterai le plus avide du globe ». Le

sénateur Theodore Frelinghuysen

(1787–1862) (New Jersey, Église réformée hollandaise) qui s’opposa à la loi sur

le déplacement des Indiens, 1830, notamment par un discours de plus de six

heures qui est resté célèbre, vitupéra : « notre insatiable avidité de sangsues qui continue de nous faire hurler "Encore !

Encore !

" » .

Étrange

coïncidence, le film, La nuit du chasseur,

est tourné l’année même où la maxime « In

God We Trust » à imprimer sur le dollar-papier est approuvée par un

acte du Congrès. Mais dès 1864, elle figurait sur la pièce de 2 cents.

Religion et argent sont intimement mêlés chez les Anglo-saxons.

Les

jeunes lecteurs qui n’auraient pas vu le film ont compris qu’il y est question

d’argent. Voici d’ailleurs ce qu’en dit Wikipaedia : « Lors d'un court séjour en prison, le pasteur

Harry Powell a comme compagnon de cellule Ben Harper, un homme désespéré qui,

pour sauver sa famille, a commis un hold-up et assassiné deux hommes. Powell

cherche à faire dire à Harper où se trouvent les 10.000 dollars dérobés, mais

celui-ci ne cède pas. Le prêcheur fanatique se rend chez la veuve de Harper,

qui a été pendu. Willa Harper ne tarde pas à épouser l'homme d'Église, ne

voulant pas voir que ce dernier ne désire qu'une chose : faire avouer à

ses enfants, John et Pearl, l'emplacement du magot ».

C’est

en effet un homme d’Église, un pasteur, qui va harceler les deux enfants. C’est

un harcèlement criminel avec menaces de mort, utilisation d’un couteau terrorisant,

etc… Powell a toute une théorie sur ce couteau : il va jusqu’à citer l’Évangile "je ne suis

pas venu apporter la paix, mais l’épée" (Mathieu X-34). Son goût par trop visible pour l’argent avait fait

s’interroger Ben Harper dans sa cellule et il avait demandé au pasteur quelle

était son Église ? Powell répondit avec l’esprit du Malin « je prêche la religion qu’on a échafaudée, le

Tout puissant et moi». Autrement dit, il a créé sa propre Congrégation,

chose non rare chez les adeptes du dogme du sacerdoce universel mis en avant

par Luther. Powell n’a donc que l’Écriture à la bouche, il parle amour mais il ne pense qu’à l’argent. Le

début du film a prévenu le spectateur et donné le la en l’occurrence la parole de Jésus (Mathieu VII-15.20) "Gardez-vous des faux prophètes qui viennent

à vous vêtus en Brebis mais qui en dedans sont des loups".

Le pasteur est un serial killer : sa proie préférée

est la veuve de fraîche date, la veuve désemparée qui peut facilement succomber

à l’écoute de son baratin mielleux. Ce sera le cas de l’épouse de Ben Harper,

Willa, un peu sotte et naïve et qui ne s’aperçoit de rien. On découvre à cette

occasion que le pasteur a de gros problèmes de sexualité. Déjà, une séquence

l’a montré au cinéma visionnant un film exhibant une danseuse court vêtue, ça

le dégoûte, sa colère monte ainsi que la pulsion de mort et la lame de son

couteau qu’il a fait éjecter de son manche perce sa veste. Ayant épousé Willa,

il la repousse méchamment lors de ce qui aurait dû être la nuit de noces :

"pour moi, le mariage unit deux

esprits devant le Ciel !". Willa va dès lors sombrer dans le

mysticisme, elle fera amende honorable devant toute la paroisse, -curieuse

séquence où l’on voit son visage encadré par deux torches aux flammes

virevoltantes, on dirait une séquence de désenvoûtement-. Elle mourra dans son

lit, comme une sainte entourée d’un halo de lumière vive au cœur de la nuit

noire.

Fuyant le monstre, les

deux enfants montent dans une barque et descendent l’Ohio river. La comparaison avec Moïse dans son berceau sur le Nil

est explicite et dite dans les dialogues du film. Le garçon, John Harper, qui tient absolument à respecter la promesse

qu’il a faite à son père de ne pas dévoiler la cachette des 10.000 dollars, est

interprété par Billy Chapin. Merveilleux casting. L’enfant blond est à

l’évidence le WASP qui incarne l’avenir de l’Amérique. Il est White

de race pure - son père géniteur est un grand blond aussi (le rôle est interprété par Peter Graves alors âgé de 27 ans) - il est

courageux, plein d’initiatives… Certes son père a tué mais nous sommes en pleine crise des années 30' et comme dit

Jésus : "On juge

l’arbre a ses fruits" (Mathieu VII-15.21) et ayant engendré un si bon

fils, le père ne pouvait pas avoir mauvais fond. Néanmoins, avant d’assumer sa vie d’adulte, le fils a besoin de la

protection de la brave dame qui a recueilli le John-Moïse dont la barque s’est

échouée sur la berge : Rachel Cooper (définitivement

incarnée par Lillian Gish). L’affrontement entre Mitchum/Powell versus Gish/Cooper est un moment

d’anthologie.

Rachel

est imbibée de l’Écriture sainte comme un buvard. Elle aussi n’a que l’Évangile

à la bouche. Quelle différence avec le pasteur ? Ils disent la même chose.

Mieux, ils chanteront le même chant, l’un dans le jardin attendant sa

proie ; l’autre calfeutrée chez elle, le fusil dans son rocking-chair, comme Ma’ Dalton. La

différence vient du cœur. Rachel élève des enfants abandonnés comme une vraie

mère. Elle sait -elle le dit- qu’elle est utile en ce monde. Mais, en mettant

l’accent sur les œuvres, Laughton ne donne-t-il pas raison aux catholiques

plutôt qu’aux protestants pour qui seule compte la foi ? On ne lui en

voudra pas : mieux vaut de bonnes œuvres que des paroles qui cachent la

soif de remplir son coffre-fort.

La

fin du film montre la populace américaine qui brûle ce qu’elle a adoré. Après

avoir été subjuguée par le pasteur, la voici qu’elle veut le lyncher : It’s a long way to le

royaume de Dieu sur la Terre…

Mais

ce film pose encore une question : cette dénonciation de l’hypocrisie

essentielle à nombre de puritains, hypocrisie qui condamne les États-Unis à ne pas diriger le monde, voici

précisément un film américain réalisé par un Anglais qui se positionne du bon

côté, qui montre la bonté d’une Rachel Cooper. Les États-Unis ne sont-ils pas

le pays de ceux qui savent voir le mal qui est en eux et qui justement sont

aptes à donner l’exemple ?

Pilgrims Fathers et Puritans Fathers

Les États-Unis sont un Janus aux deux visages. D’où vient cette ambivalence ? Faut-il établir une distinction entre les Pilgrims Fathers et les Puritans Fathers ? Je pense que oui.

C’est E. Ryerson [1] qui donne l’explication,

comme par ailleurs l’historien F. Roz[2].

Tout le monde admet qu’il y eut deux colonies très distinctes en Nlle-Angleterre :

la colonie de Plymouth et celle de la Massachusetts Bay (Boston - Salem), qui

vécurent juxtaposées avant que Plymouth ne fût absorbée par Boston.

La colonie de Plymouth fut créée par les Pères

Pèlerins, les Pilgrims Fathers, en

1620. "Pèlerins" parce qu’ils avaient quitté

l’Angleterre pour s’installer en Hollande, pays de la liberté religieuse together with the spirit of commerce

(p.3) avant de partir, après onze ans, pour le Nouveau Monde via une courte

escale à Plymouth. C’est l’épopée bien connue du Mayflower. Une compagnie hollandaise leur avait proposé de

s’installer dans la baie de l’Hudson, site de New Amsterdam, en son nom, mais

les Pèlerins préférèrent demeurer fidèles à la mère-patrie. Ces hommes avaient

appris en Hollande l’esprit de tolérance, ce sont eux qui remercièrent les

Indiens, ils étaient fidèles à la Couronne :

Les

débuts de la colonisation furent, en effet, difficiles et la moitié des

arrivants périrent du scorbut. Les Anglais ne durent leur salut qu'à

l'intervention d’une tribu d’autochtones qui leur offrit de la nourriture, puis

leur apprit à pêcher, chasser et cultiver du maïs. Afin de célébrer leur

première récolte, à l’automne 1621, le gouverneur de la toute jeune colonie,

William Bradford, décréta trois jours d'action de grâce, Three thanksgiving days. Les colons invitèrent alors le chef indien

Massasoit et quatre-vingt dix de ses hommes à venir partager leur repas avec

dindes sauvages et pigeons en guise de remerciement pour l'aide apportée. Comment expliquer ce paradoxe, scandaleux

pour l’esprit, entre ce repas de remerciements fraternel et le génocide qui

commence quelques années plus tard, en 1636, avec le début de la Guerre des Pequots, tribu qui sera quasi exterminée ?

Comment expliquer ce qui apparaît comme une tricherie, une traitrise, une

fourberie, que sais-je ?

"They were honourable and faithful to their treaty engagements with the

aborigines as they were in their communications with the Throne » et Ryerson ajoute quelque chose de très important

pour la suite de l’histoire des Treize colonies :

« it was among the sons and

daughters of the Plymouth colony that almost the only loyalty in New England

during the American revolution was found".

"En 1628, une autre colonie puritaine,

celle du Massachusetts, était fondée à Salem, par John Endicott. (…). Sa capitale, Boston, future métropole de toute

la région, est fondée en 1630"[3]. Mais ces puritains-là ne

sont pas aussi purs que les précédents. Au-delà des péripéties, disons

simplement que les meneurs obtinrent une charte royale pour une compagnie à

vocation commerciale et de prosélytisme religieux qui servit en même temps de

couverture pour l’exil de puritains persécutés - c’est l’époque des premiers

rois Stuart suspects de crypto-catholicisme -.

"It was professedly a religio-commercial undertaking" écrit Ryerson et "the religious aspect of the

enterprise was presented under the idea of connecting and civilizing the

idolatrous and savage Indian tribes of New England".

Ces puritains s’administrèrent rapidement en prenant

de larges libertés avec la mère-patrie. Les membres du conseil d’administration

de la Massachusetts Bay Company résidaient tous en Nlle-Angleterre et au plan

religieux, tout lien était rompu avec the

Church of England. « Sous le

gouvernement de John Endicott, la fidélité à l’idéal puritain atteint les

proportions de la plus cruelle intolérance » écrit F. Roz. Quant à

l’apport de la "civilisation" aux Indiens idolâtres, il

prit, presque immédiatement, la forme de la guerre avec l’usage des méthodes

pratiquées en Irlande. Cet état d’esprit explique les cris de joie du révérend

Cotton Mather qui célèbre l’anniversaire du massacre du 26 mai 1637 "ce jour-là, il est probable que nous avons envoyé pas

moins de six cents âmes pequots en enfer"[4]. Nous sommes loin de la dinde partagée convivialement

au premier Thanksgiving !

La colonie de Plymouth disparut en 1690, absorbée

par celle de Boston.

"Si elle eut peu d’importance au point de vue politique, elle exerça, au

point de vue religieux et moral, une influence considérable …" (ROZ).

La suite montrera que c’est plutôt les Endicott et

les Cotton Mather qui façonnèrent l’Amérique mais il est vrai qu’il y aura

toujours un courant fidèle à la tradition des Pilgrims Fathers pour exprimer un autre point de vue, fût-il

minoritaire. On aura compris également que les Puritans Fathers sont les ancêtres des futurs Insurgents qui rompront définitivement les liens avec l’Angleterre

lors de la guerre d’Indépendance.

Les Puritains ont maintenu la tradition du Thanksgiving, chaque année les médias

français s’empressent de nous le rappeler. Mais ce n’est plus une commémoration

de l’accueil humanitaire des Indiens, c’est une fête religieuse qui remercie le

Dieu des Américains d’en avoir fait une puissance dominante. Pour les

survivants des Natives, les quelques

Indiens qui connaissent l’histoire de leurs différentes ethnies, c’est le jour

de la catastrophe nationale.

Pour conclure, Rachel Cooper, Theodore Frelinghuysen

et d’autres, bien sûr,mais minoritaires, sont les descendants spirituels des Pilgrims

Fathers, des Pères pèlerins. Le pasteur Harry

Powell est un épigone dégénéré des Puritans Fathers,

des pères puritains, majoritaires depuis longtemps et pour longtemps.

[1] "The Loyalists of

America and their times", vol. I., 2° edition, 1880, (ré-imprimé

en 1970).

[2]

Qui écrit par exemple, qu’un "adventurer"

vécut assez "pour voir le succès des Pèlerins et des

Puritains dans le Massachusetts".

[3]

F. ROZ (Institut de France) "Histoire

des Etats-Unis", Fayard éditeur, Paris, 1930, nouvelle édition 1938,

486 pages..

[4]

Ce massacre est connu sous le nom de Mystic

massacre, parce qu’il eut lieu le long de la Mystic River. Les Pequots vivaient dans le Connecticut et ont été

anéantis. Pas tout à fait, car H. Zinn nous signale qu’en 1972, un recensement

dénombra 21 indiens Pequots dans cet Etat de la Nouvelle-Angleterre. Lire H. Zinn, pp. 20-22.

|

|

publié le 14 juin 2019, 07:20 par Jean-Pierre Rissoan

publié le 28 sept. 2012 à 16:24 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 30 sept. 2016 à 09:15

]

Ce film est un

chef-d’œuvre absolu qui marqua durablement mon enfance : c’est tout

dire ! La musique (oscar) du « si toi aussi tu m’abandonnes » et

la chute de la croix métallique du sheriff que Gary Cooper laisse choir à ses

pieds dans la poussière de la rue avant de quitter ses concitoyens minables

sans jeter un œil en arrière, tout cela je le revois et je l’entends de nouveau

à chaque fois.

Je dis quelques mots sur

ce film parce que je voulais évoquer le film Rio Bravo - Howard Hawks, 1959- qui est programmé au festival

Lumière-2012 de Lyon "Rio bravo" de Howard Hawks (1959). En me documentant, j’ai vu que Rio Bravo était une réplique à High

Noon, autre nom du film de Fred

Zinnemann. John Wayne, parangon de l’acteur américain défenseur des valeurs de son pays impérialiste, jamais

perturbé par le moindre doute, "in his Playboy interview from May 1971, stated he considered High Noon "the most un-American thing I’ve ever seen in my whole life"

and went on to say he would never regret having helped blacklist liberal

screenwriter Carl Foreman from Hollywood". Ce qui peut se

traduire de la manière suivante : "Wayne dans son entretien avec Playboy de mai 1971 déclara qu’il considérait High Noon comme le truc le plus antiaméricain qu’il a jamais vu de toute sa vie

et alla jusqu’à dire qu’il ne regrettera jamais d’avoir contribué à faire

inscrire le scénariste gauchiste Carl Foreman sur la liste noire d’Hollywood".

Foreman devra quitter les États-Unis -comme Dassin, comme Chaplin et

d’autres.. - pour poursuivre sa carrière.

Cette saillie de Wayne

s’explique de la manière suivante : le sheriff Will Kane - admirable et

définitif [1]

Gary Cooper, oscar du meilleur acteur - attend le train de midi qui déposera un

truand -Miller- qui vient se venger de lui. Trois compères attendent déjà ce

dernier à la gare. Quatre bandits prêts à tout, le sheriff cherche de l’aide.

Et alors tout se dérobe sous ses pieds. Sa fraîche épouse - quakeresse et, donc

non violente - l’enjoint de renoncer à toute épreuve de force. Son adjoint le

laisse tomber, un autre était d’accord mais à condition d’être nombreux, à deux

avec le sheriff, ça ne marche plus ! Un bistrot - un saloon ! on est au

Far West ! - rempli d’hommes qui chôment le jour du Seigneur- lui fait un

accueil d’abord glacial puis ricaneur : le sheriff n’a réussi à convaincre

personne ! Beaucoup de consommateurs sont même ravis du retour de Miller [2].

Au temple, Kane interrompt l’office, l’heure est trop grave. Les paroissiens

admettent le courage de Kane qui a débarrassé la ville d’un truand, mais on ne

veut pas d’ennui, la partie est perdue d’avance, que Kane s’en aille, Miller ne

trouvera personne face à lui, il n’y aura donc aucune victime !

Bref, le

peuple est lâche, c’est une débâcle morale, une débandade des valeurs…

l’Amérique est bien malade.

Cette succession de

dérobades est d’autant plus dramatique que l’heure d’arrivée du train approche.

Les multiples horloges, pendules, balanciers, réveils que l’on voit sans cesse

scandent le temps qui passe vite et l’on sait que l’un des traits de génie du

scénario du film est de faire correspondre 1 minute de scénario avec 1 minute

de temps réel. Sheriff Kane apprend l’arrivée de Miller à 10h37, le train

arrivera à High Noon : midi

pile. Le spectateur va rester 1h 23 minutes à attendre sur le gril les trois

sifflets de la machine à vapeur. Lorsque Miller est arrivé, il se

dirige immédiatement vers le centre-ville. C'est alors le grand

rendez-vous qui rend célèbre ces westerns américains, le gunfight final

comme disent les cinéphiles : chaque camp se dirige l'un vers l'autre,

la tension est au sommet. Les pleutres sont derrière leurs fenêtres :

ils attendent, mi-vautour, mi-vaches à traire.

De l’avis même des

persécutés d’ Hollywood - c’est l’époque de la chasse aux sorcières, de la

deuxième Red Scare [3],

on pourchasse tout ce qui pourrait être communiste - le film, le scénario

serait une métaphore de ce qu’ils subissent : la ville lâche, c’est

Hollywood qui laisse tomber tous ces/ses artistes qui ont fait la grandeur du

cinéma américain dans les années trente et quarante, l’arrivée de Miller, c’est

l’irruption de la Commission parlementaire d’enquête (HUAC) qui pourchasse les "Red",

faisant fi de tout respect des droits de l’homme, de la liberté de conscience,

et le sheriff, c’est l’un des 10 d’ Hollywood, blacklistés, voués au piloris sur la place publique, solitaire mais

conscient de ses droits et devoirs.

Cela peut cependant se

retourner comme une crêpe. Si on ignore le contexte de la guerre d’ Hollywood,

que voit-on ? Un homme seul, déterminé, sûr de son fait, qui affronte seul

l’ennemi et l’élimine. C’est le triomphe de l’action individuelle : c’est

le héros qui fait l’histoire comme disait Maurras, pas les masses populaires

comme le disaient Marx et les communistes d’ Hollywood. C’était d’ailleurs le

film préféré du président Eisenhower et R. Reagan déclara apprécier ce film

comme porteur des valeurs de la nation américaine.

D’ailleurs, cela montre la

monstruosité de la chasse aux sorcières : un scénariste communiste était

capable de construire des films édifiants pour le bon peuple, ce dernier fût-il

méprisable.

NB. Dans la série "the Sopranos", Tony Soprano -le boss - pose la question : mais où est passé Gary Cooper ? Il s'agit bien de celui de High noon, celui

qui se défend seul , fait face seul à l'adversité, celui qui n'a besoin

d’aucune aide. Bref, Tony appelle au secours l'Amérique, la vraie. John

Wayne était donc bien un imbécile.

[1]

« définitif » parce qu’aucun remake qui a été ou qui sera ne pourra

jamais égaler cette performance d’acteur : élégance, maitrise de soi,

force intérieure mais qui laisse parfois la place -car ce n'est pas une tête-brûlée - à la crainte sinon à la peur.

Magnifique.

[2]

Il est à noter que Rio Bravo

reprendra cette idée d’un saloon majoritairement fréquenté par les ennemis du

sheriff.

[3]

La première a eu lieu lors des années 1920’ avec l’arrivée des immigrants

méditerranéens -donc ni anglo-saxon, ni protestants - (affaire Sacco et Venzetti).

|

|

publié le 14 juin 2019, 06:50 par Jean-Pierre Rissoan

publié le 8 oct. 2012 à 16:45 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 13 sept. 2017 à 12:02

]

Film

programmé au festival Lumière-Lyon 2012.

Ainsi

que je l’ai souligné par ailleurs, "Le

train sifflera trois fois" (High Noon) avec Gary Cooper (1952) la

critique de Rio bravo est inséparable

de celle de High Noon dont le

scénario a été écrit par Carl Foreman, blacklisté d’ Hollywood. Il est donc

indispensable de s’informer sur ce film avant de lire ce qui suit et qui est

relatif à ce film d’ Howard Hawks Rio

bravo.

En

termes de cinéma de divertissement, disons-le de suite, Rio bravo est un excellent western qui se laisse voir avec plaisir.

Tous les ingrédients sont réunis : le sheriff et sa bande qui veut faire

régner l’ordre, le mauvais gars (Nathan Burdette) et sa bande qui veut faire

régner sa propre loi, la rousse sulfureuse - une femme libre est rare dans le

très masculin Ouest lointain du XIX° siècle américain, les braves gens plus ou

moins pleutres qui comptent les coups, la grand’rue sableuse, le saloon, la

bagarre finale (gunfight) toujours très attendue avec suspense préalable, etc…

En

réaction au film de Foreman, le sheriff de Rio

bravo n’est pas seul. Il a un adjoint (Dean Martin) et le gardien de la

prison municipale (Walter Brennan dans le rôle de Stumpy). Si John Wayne est

toujours aussi monolithique et inexpressif, Dean Martin -le Dude- interprète un sheriff déchu, ruiné

physiquement et mentalement par l’alcool. Quant à Walter Brennan il excelle

dans ces rôles de vieillards décalés, claudiquant, un peu fous. Tout cela

constitue une équipe de bric et de broc mais c’est une des leçons que le film