Affichage des messages 1 - 22 de 22

Afficher plus »

|

Articles > 7. Histoire d'ailleurs >

Russie - URSS

La bataille du gouvernement russe contre la révisionnisme historique...le rôle de l'URSS durant la seconde guerre mondiale

Aujourd’hui, dans un climat d’hostilité générale à l'égard de la Russie - à cause de l'affaire de l'Ukraine sur laquelle les Occidentaux aimeraient faire main basse - des textes fleurissent visant à minimiser le rôle de l'Union soviétique dans l'écroulement final du nazisme. Au point que cela devient insultant à l'égard des Russes dont tous ont gardé en mémoire les sacrifices faits par leurs aïeux. V. Poutine a effectué une mise au point sur cette question. "Pour le 75e anniversaire de la grande Victoire,

Vladimir Poutine a écrit un article publié sur le site du Kremlin mettant en

garde contre les tentatives de réécrire l’Histoire, relevant le rôle de l’URSS

dans la défaite du nazisme et soulignant l’importance de préserver la paix et

la sécurité internationale". Je la publie car c'est un document très sérieux basé sur les exploitations archivistiques les plus récentes. Au demeurant, et au-delà de nuances qui m'auraient échappé, le "discours" est très proche de celui des historiens soviétiques -ou d'autres pays- qui eux se réclamaient du marxisme, ce qui n'est pas le cas de Vladimir Poutine. Dans une lettre publiée pour le 75e anniversaire de la Victoire, le Président russe est revenu encore une fois, documents d’archives à l’appui, sur les causes de la Seconde Guerre mondiale. Voici son texte en intégralité : Cela fait 75 ans que la Grande Guerre patriotique a pris fin. Plusieurs générations ont grandi depuis et la carte politique du monde a changé. L’Union soviétique, qui a remporté une victoire grandiose et fulgurante sur le nazisme, qui a sauvé le monde entier, n’est plus. D’ailleurs, les événements mêmes de cette guerre appartiennent à un passé lointain, même pour ses participants. Mais pourquoi la Russie célèbre-t-elle le 9 mai comme sa fête principale, alors que le 22 juin (jour de l’invasion nazie en 1941, JPR), la vie semble se figer et une boule se forme dans la gorge ? UN DRAME HUMAIN Nous avons l’habitude de dire que la guerre a laissé une profonde cicatrice dans l’histoire de chaque famille. Ces paroles ont trait aux destinées de millions de personnes, à leurs souffrances, à la douleur des pertes. Fierté, vérité et mémoire. Pour mes parents, la guerre est synonyme des souffrances de Leningrad assiégée La symphonie de Leningrad.où est mort mon petit frère de deux ans, Victor, où maman n’est restée en vie que par miracle. Mon père, qui avait une exemption de service, est parti comme volontaire défendre sa ville, comme des millions de Soviétiques l’ont fait. Il a combattu sur la tête de pont Nevsky Pyatachok et a été grièvement blessé. Et plus ces années s’éloignent de moi, plus je ressens le besoin de parler à mes parents, de connaître les détails sur leur vie pendant la guerre. Or, il n’est plus possible de leur demander quoi que ce soit. Par conséquent, je garde comme une relique dans mon cœur mes conversations avec mon père et ma mère sur ce sujet, leurs sobres émotions. Pour moi et ma génération, il est important que nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants comprennent les épreuves et les souffrances traversées par leurs aïeuls. Comment et pourquoi ont-ils réussi à tenir bon et à vaincre ? D’où vient leur force d’esprit de fer qui étonnait et émerveillait le monde entier ? Oui, ils défendaient leur foyer, leurs enfants, leurs proches, leur famille. Mais ils étaient unis par l’amour du pays, de la Patrie. Ce sentiment profond et personnel a trouvé son reflet intégral dans l’essence même de notre peuple pour devenir l’un des principaux dans sa lutte héroïque et pleine de sacrifices contre les nazis.

L’HÉROÏSME RUSSE EST ÉTERNEL Il existe une question qui revient souvent: comment se comportera la génération actuelle, que fera-t-elle en cas de situation critique? Je vois devant moi les jeunes médecins et infirmiers qui souvent, hier encore, étaient des étudiants, et qui aujourd’hui entrent dans «la zone rouge» pour sauver des vies. Nos militaires qui ont tenu jusqu’au bout dans la lutte contre le terrorisme international dans le Caucase du Nord et en Syrie étaient encore des jeunes gens! De nombreux soldats de la légendaire et immortelle sixième compagnie aéroportée n’avaient que 19 ou 20 ans. Mais ils ont tous prouvé qu’ils étaient dignes de l’exploit des militaires de notre Patrie qui ont défendu cette dernière lors de la Grande Guerre patriotique. Cela étant, je suis certain que c’est un trait de caractère des peuples de Russie: remplir son devoir sans se ménager si les circonstances l’exigent. L’abnégation, le patriotisme, l’amour du foyer, de la famille et de la Patrie, ces valeurs restent aujourd’hui encore fondamentales et décisives pour la société russe. En gros, ce sont elles qui assurent dans une grande mesure la souveraineté de notre pays. Aujourd’hui, nous avons de nouvelles traditions introduites par le peuple, comme le Régiment immortel. C’est une marche de notre mémoire reconnaissante, d’un lien vivant de sang entre les générations. Des millions de personnes défilent dans les rues avec les photos de membres de leurs familles qui ont défendu la Patrie et écrasé le nazisme. Ce qui signifie que leur vie, leurs sacrifices et épreuves, la Victoire qu’ils nous ont transmise ne seront jamais oubliés. QUI EST RESPONSABLE DE LA TRAGÉDIE ? Notre responsabilité face au passé et au futur est de tout faire pour empêcher la répétition d’horribles tragédies. C’est dans ce contexte que j’ai estimé de mon devoir de publier un article sur la Seconde Guerre mondiale et la Grande Guerre patriotique. J’ai plus d’une fois évoqué cette idée lors de mes conversations avec des dirigeants mondiaux et j’ai trouvé compréhension auprès d’eux. À la fin de l’année dernière, lors du sommet des dirigeants des pays de la Communauté des États indépendants (CEI), nous étions unanimes : il importe de transmettre aux générations futures l’idée que la victoire sur le nazisme a été remportée avant tout par le peuple soviétique, que dans cette lutte héroïque – au front et à l’arrière – les représentants de toutes les républiques de l’Union soviétique se tenaient coude à coude. J’avais également évoqué avec mes collègues la période compliquée qui a précédé la guerre. Cette conversation a eu un large écho en Europe et dans le monde. Ce qui signifie que se tourner vers les leçons du passé est indispensable et pressant. Dans le même temps, il y a eu aussi beaucoup d’émotions, de complexes mal dissimulés et d’accusations bruyantes. Certains politiciens se sont empressés, comme d’habitude, de déclarer que la Russie tentait de réécrire l’Histoire. Mais n’ont pu démentir aucun fait, aucun argument avancé. Bien sûr, il est difficile et impossible de contester des documents authentiques qui, d’ailleurs, sont déposés dans des archives non seulement russes, mais également étrangères. Par conséquent, il est nécessaire de poursuivre l’analyse des causes qui ont conduit au déclenchement de la guerre, de réfléchir à ses événements complexes, ses drames et ses victoires, à ses leçons pour notre pays et le monde entier. Je le répèterai, il est d’une importance de principe de s’appuyer dans ce domaine uniquement sur des documents d’archives, des déclarations de témoins, en excluant toute conjecture idéologique ou politisation. LE RÔLE DU TRAITE DE VERSAILLES Je voudrais rappeler encore une fois une chose évidente : les causes profondes de la Seconde Guerre mondiale découlent dans une grande mesure des décisions prises à l’issue de la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles est devenu pour l’Allemagne un symbole de profonde injustice. De fait, il était question du pillage du pays qui devait payer aux alliés occidentaux d’énormes réparations qui minaient son économie. Le commandant en chef des forces alliées, le maréchal français Ferdinand Foch avait prophétiquement averti : «Ce n'est pas la paix, c'est un armistice de vingt ans.» C’est l’humiliation nationale qui a formé un terrain fertile pour des états d’esprit radicaux et revanchards en Allemagne. Les nazis jonglaient habilement sur ces sentiments, élaboraient leur propagande en promettant de débarrasser l’Allemagne de «l’héritage de Versailles», de rétablir sa puissance en poussant de fait le peuple allemand vers une nouvelle guerre. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les pays occidentaux y ont contribué, directement ou indirectement, avant tout le Royaume-Uni et les États-Unis. Leurs milieux financiers et industriels investissaient activement des capitaux dans des usines et entreprises allemandes qui fabriquaient des produits à vocation militaire. Au sein de l’aristocratie et de l’establishment politique, il y avait un grand nombre de partisans de mouvement radicaux, d’extrême-droite, nationalistes qui gagnaient en force tant en Allemagne qu’en Europe. L’«organisation du monde» selon le traité de Versailles a fait naître de nombreuses contradictions latentes et des conflits évidents qui avaient pour base des frontières arbitrairement décidées par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale pour les nouveaux pays européens. Des griefs réciproques et des litiges territoriaux ont éclaté presque tout de suite après leur apparition sur la carte, se transformant en bombes à retardement. L’un des résultats les plus importants de la Première Guerre mondiale a été la mise en place de la Société des Nations (SDN). De grands espoirs étaient fondés sur cette organisation internationale pour garantir une paix à long terme et la sécurité collective. C’était une idée progressiste dont une matérialisation conséquente aurait pu, sans exagération, prévenir la répétition des affres d’une guerre globale. Toutefois, la Société des Nations, qui était dominée par les pays vainqueurs, le Royaume-Uni et la France, s’est révélée inefficace et s’est noyée dans des conversations creuses. Ni la Société des Nations, ni l’ensemble du continent européen n’ont entendu les appels répétés de l’Union soviétique à former un système de sécurité collective sur un pied d’égalité. Notamment, de signer les pactes Est-européen et Pacifique qui auraient pu dresser une barrière devant l’agression. Or, ces propositions ont été ignorées. La Société des Nations n’a pas réussi à prévenir non plus les conflits dans différentes régions du monde, tels que l’attaque de l’Italie contre l’Éthiopie, la guerre en Espagne, l’agression de la Chine par le Japon, l’annexion de l’Autriche. LES ACCORDS DE MUNICH Pour ce qui est des accords de Munich qui ont été signés, outre Hitler et Mussolini, par des représentants de la France et du Royaume-Uni, c’est avec l’aval de la Société des Nations qu’a eu lieu le démantèlement de la Tchécoslovaquie. Je voudrais noter dans ce contexte qu’à la différence de nombreux dirigeants européens de l’époque, Staline ne s’est pas entaché par une rencontre personnelle avec Hitler qui était considéré alors dans les milieux occidentaux comme un politicien respectable et qui était le bienvenu dans les capitales européennes. En commun avec l’Allemagne, la Pologne a participé au démantèlement de la Tchécoslovaquie. Elles ont décidé d’avance et ensemble qui profitera des terres tchécoslovaques. Le 20 septembre 1938, l’ambassadeur de Pologne en Allemagne, Józef Lipski, a informé le ministre polonais des Affaires étrangères, Józef Beck, des promesses d’Hitler: «Si un conflit vient à éclater entre la Pologne et la Tchécoslovaquie à cause des intérêts polonais à Cieszyn, le Reich prendra notre parti [polonais]». Le chef des nazis donnait même des indices et des conseils pour que les actions polonaises «ne débutent qu’après l’occupation des Sudètes par les Allemands». La Pologne comprenait que sans le soutien hitlérien, ses projets de conquête seraient voués à l’échec. Je citerai ici le message de l’entretien entre l’ambassadeur allemand à Varsovie, Hans-Adolf von Moltke, avec Józef Beck le 1er octobre 1938 sur les relations polono-tchèques et la position de l’URSS sur le sujet. Voici ce qui y est écrit: «M. Beck […] a exprimé sa profonde reconnaissance pour une interprétation loyale des intérêts polonais à la conférence de Munich, ainsi que pour la sincérité des relations pendant le conflit tchèque. Le gouvernement et l’opinion [polonais] se félicitent de la position du führer et du chancelier du Reich.» Le démantèlement de la Tchécoslovaquie fut cruel et cynique. Munich renversa mêmes les fragiles garanties formelles qui restaient sur le continent, montrant que les ententes réciproques ne valent rien. Ce sont les accords de Munich qui ont joué le rôle de détente, après quoi une grande guerre en Europe est devenue inévitable. Aujourd’hui, les politiciens européens, avant tout les dirigeants polonais, souhaiteraient passer sous silence les accords de Munich. Pourquoi? Non seulement parce que ces pays avaient alors trahi leurs engagements et soutenu ces accords, alors que certains ont même participé au partage du butin, mais aussi parce qu’il leur est gênant de se rappeler qu’en ces jours dramatiques de 1938, seule l’Union soviétique avait pris le parti de la Tchécoslovaquie. Partant de ses engagements internationaux, notamment de ses accords avec la France et la Tchécoslovaquie, l’Union soviétique a tenté de prévenir le drame. Quant à la Pologne, qui suivait ses intérêts, elle empêchait de ses toutes ses forces la mise en place d’un système de sécurité collective en Europe. Le ministre polonais des Affaires étrangères, Józef Beck, a écrit le 19 septembre 1938 à l’ambassadeur Lipski avant sa rencontre avec Hitler: «Dans le courant de l’année dernière, le gouvernement polonais a rejeté à quatre reprises la proposition de se joindre à l’ingérence internationale pour la défense de la Tchécoslovaquie». FAILLITE DE LA FRANCE ET DE L’ANGLETERRE Le Royaume-Uni ainsi que la France qui était alors le principal allié des Tchèques et des Slovaques, ont préféré renoncer à leurs garanties et abandonner ce pays est-européen. Et non seulement de l’abandonner, mais aussi de diriger les ambitions des nazis vers l’est dans l’espoir que l’Allemagne et l’Union soviétique entrent en collision et se saignent mutuellement à blanc. C'était la politique occidentale de «pacification» (je pense que le traducteur veut dire « apaisement », JPR). Non seulement par rapport au Troisième Reich, mais aussi par rapport aux autres membres du pacte anti-Komintern – l'Italie fasciste et le Japon militariste. Son point culminant dans l’Extrême-Orient a été l'accord anglo-japonais de l'été 1939, qui a délié les mains à Tokyo en Chine. Les principales puissances européennes ne voulaient pas reconnaître le danger mortel que présentaient pour le monde entier l'Allemagne et ses alliés, espérant que la guerre les éviterait. Les accords de Munich ont montré à l'Union soviétique que les pays occidentaux règleraient les problèmes de la sécurité sans prendre en compte ses intérêts et pourraient, l’occasion se présentant, former un front antisoviétique. Mais l'Union soviétique a tenté jusqu’au bout de saisir toutes les chances pour créer une coalition antihitlérienne, je le répète, malgré le deux poids deux mesures des pays occidentaux. Ainsi, les dirigeants soviétiques étaient informés par leurs services de renseignement des contacts anglo-allemands en coulisses à l’été 1939. J'attire votre attention sur le fait qu'ils avaient été très intenses et étaient menés presque parallèlement aux négociations tripartites entre les représentants de la France, du Royaume-Uni et de l'URSS, que les partenaires occidentaux faisaient délibérément traîner en longueur. Je citerai ici un document tiré des archives britanniques: il s'agit d'une instruction de la mission militaire britannique arrivée à Moscou en août 1939. Elle indique clairement que la délégation doit «négocier très lentement», que «le gouvernement du Royaume-Uni n'est pas prêt à prendre des engagements détaillés pouvant limiter notre liberté d'action dans quelques circonstances que ce soit». Je noterai également qu’à la différence des Britanniques et des Français, la délégation soviétique était conduite par des dirigeants supérieurs de l'Armée rouge qui étaient dotés des pouvoirs nécessaires pour «signer une convention militaire sur l'organisation de la défense militaire du Royaume-Uni, de la France et de l'URSS contre une agression en Europe». La Pologne, qui ne voulait d’aucun engagement vis-à-vis de la partie soviétique, a joué son rôle dans l'échec des négociations. Même sous la pression des alliés occidentaux, les dirigeants polonais refusaient toute action commune avec l'Armée rouge pour faire face à la Wehrmacht. Ce n'est qu’avec la nouvelle de l'arrivée de Ribbentrop à Moscou que Josef Beck, à contrecœur et indirectement, par le biais de diplomates français, a informé la partie soviétique: «En cas d'actions conjointes contre une agression allemande, la coopération entre la Pologne et l'URSS n’est pas exclue dans des conditions techniques qui restent à déterminer». Dans le même temps, il a expliqué à ses collègues: «Je ne suis pas contre cette formulation uniquement pour faciliter la tactique, mais notre avis de principe concernant l'URSS est définitif et reste inchangé.» LA PART DE L’UNION SOVIÉTIQUE Dans cette situation, l'Union soviétique a signé le pacte de non-agression avec l'Allemagne, en étant pratiquement le dernier pays européen à le faire. Et ce, dans un contexte de danger réel d’une guerre sur deux fronts – avec l'Allemagne à l'ouest et le Japon à l'est, où des combats intenses étaient déjà en cours sur le fleuve Khalkhin Gol. Staline et son entourage méritent de nombreuses accusations justes. Nous nous souvenons des crimes de ce régime contre son peuple et des horreurs de la répression. Je le répète, il est possible de reprocher bien des choses aux dirigeants soviétiques, mais pas l'absence de compréhension de la nature des dangers extérieurs. Ils voyaient les tentatives de laisser l'Union soviétique toute seule face à l'Allemagne et ses alliés, et ils ont agi en ayant conscience de ce danger réel pour gagner un temps précieux et renforcer la défense du pays. Pour ce qui est du pacte de non-agression conclu, beaucoup de griefs sont formulés contre la Russie moderne. Oui, la Russie est le successeur de l'URSS et la période soviétique, avec ses triomphes et tragédies, est une partie intégrante de notre histoire millénaire. Mais je rappellerai également que l'Union soviétique a donné une évaluation juridique et morale au pacte Molotov-Ribbentrop. Une résolution du Soviet suprême du 24 décembre 1989 condamne officiellement les protocoles secrets comme un «acte de pouvoir personnel» ne reflétant nullement la volonté du peuple soviétique qui n'est pas responsable de ce complot». Dans le même temps, d'autres pays préfèrent ne pas rappeler les accords signés par les nazis et les politiciens occidentaux. Sans parler d’une évaluation juridique ou politique d'une telle collaboration, notamment de l'accord tacite de certaines personnalités européennes avec les plans barbares des nazis, jusqu'à leur encouragement direct. Que vaut à elle seule la phrase cynique de l'ambassadeur de Pologne en Allemagne, Lipski, prononcée lors d’un entretien avec Hitler le 20 septembre 1938: «Pour la solution de la question juive, nous [les Polonais] lui érigerons […] un magnifique monument à Varsovie». Nous ne savons pas non plus s'il y a eu des «protocoles secrets» et des annexes aux accords de certains pays avec les nazis. Il ne nous reste qu’à les croire «sur parole». Ainsi, les documents sur les négociations anglo-allemandes secrètes restent toujours classés. Dans ce contexte, nous exhortons tous les pays à intensifier l'ouverture de leurs archives, à publier des documents jusque-là inconnus de l’avant-guerre et de la guerre, comme le fait la Russie ces dernières années. Nous sommes prêts à une large coopération dans ce domaine, à des projets de recherche conjoints d’historiens. Mais revenons aux événements qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Il était naïf de croire qu'après avoir démantelé la Tchécoslovaquie, Hitler n’avancerait pas de nouvelles revendications territoriales. Cette fois-ci à son récent complice dans le démembrement de la Tchécoslovaquie, la Pologne. Le prétexte était d’ailleurs, ici aussi, l'héritage de Versailles, la situation du couloir de Dantzig. La tragédie vécue ensuite par la Pologne est entièrement sur la conscience des dirigeants polonais de l'époque qui ont empêché la signature d’une alliance militaire anglo-franco-soviétique et compté sur l'aide de partenaires occidentaux en plaçant leur peuple sous le rouleau compresseur de la machine de destruction nazie. L'offensive allemande s'est développée en totale conformité avec la doctrine de la Blitzkrieg. Malgré une résistance acharnée et héroïque de l'armée polonaise, les troupes allemandes étaient à la périphérie de Varsovie une semaine après le début de la guerre, le 8 septembre 1939. Tandis que l'élite militaire et politique de la Pologne avait, au 17 septembre, fui en Roumanie, trahissant son peuple qui a continué à lutter contre les envahisseurs. Les alliés occidentaux n'ont pas justifié les espoirs polonais. Après la déclaration de guerre à l'Allemagne, les troupes françaises n'ont avancé que de quelques dizaines de kilomètres en profondeur sur le territoire allemand. Ce qui ne ressemblait qu’à une démonstration d'action. Qui plus est, le Conseil suprême interallié, réuni pour la première fois le 12 septembre 1939 à Abbeville, en France, décida d’arrêter l'offensive en raison de développements rapides en Pologne. C’était la fameuse «drôle de guerre». Il s'agit en fait d'une trahison directe par la France et le Royaume-Uni de leurs obligations envers la Pologne. Plus tard, lors du procès de Nuremberg, les généraux allemands ont expliqué leur succès rapide à l'est et l'ancien chef de l'état-major de la conduite des opérations militaires au Haut commandement de la Wehrmacht, le général Alfred Jodl a admis : «Si nous n'avons pas essuyé de défaite en 1939, c'est uniquement parce qu'environ 110 divisions françaises et britanniques, stationnées pendant notre guerre avec la Pologne à l'ouest et faisant face à 23 divisions allemandes étaient restées complètement inactives.» J’ai demandé de trouver dans les archives tous les documents relatifs aux contacts entre l'URSS et l'Allemagne pendant les jours dramatiques d'août et septembre 1939. Selon les documents, la clause 2 du protocole secret au traité de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS du 23 août 1939 établit qu'en cas de réorganisation territoriale et politique de régions faisant partie de la Pologne, la frontière des domaines d'intérêts des deux pays doit «passer à peu près le long des rivières Narew, Vistule et Sana». En d'autres termes, la zone d'influence soviétique comprenait non seulement les territoires habités principalement par les populations ukrainienne et biélorusse, mais aussi les terres historiques polonaises entre le Boug et la Vistule. Ce fait n’est pas connu de tout le monde aujourd’hui. Tout comme le fait qu'immédiatement après l'attaque de la Pologne dans les premiers jours de septembre 1939, Berlin avait appelé Moscou de manière insistante et à plusieurs reprises à se joindre aux opérations militaires. Toutefois, les dirigeants soviétiques avaient ignoré ces appels et n'avaient pas l’intention de s'impliquer dans des événements à tournure dramatique jusqu'au bout. Le 17 octobre 1939, le vice-ministre britannique des Affaires étrangères, R. Butler, a indiqué: «Les cercles gouvernementaux britanniques estiment qu'il ne peut être question de restituer l'Ukraine et la Biélorussie occidentales à la Pologne. S’il était possible de créer une Pologne ethnographique de taille modeste avec garantie non seulement de l'URSS et de l'Allemagne, mais aussi du Royaume-Uni et de la France, le gouvernement britannique serait entièrement satisfait.» Le 27 octobre 1939, le conseiller de Neville Chamberlain, Horace Wilson, a déclaré: «La Pologne doit […] être restaurée en tant qu’État indépendant sur sa base ethnographique, mais sans l'Ukraine et la Biélorussie occidentales.» Il faut préciser que ces conversations avaient servi à sonder le terrain pour l’amélioration des relations soviéto-britanniques. Ces contacts ont dans une grande mesure jeté les bases de la future alliance et de la coalition anti-hitlérienne. Parmi les politiciens responsables et clairvoyants, il faut citer Churchill qui, malgré son antipathie notoire vis-à-vis de l'URSS, avait déjà préconisé la coopération avec elle. En mai 1939, il a déclaré à la Chambre des communes: «Nous nous retrouverons en danger de mort si nous ne réussissons pas à mettre en place une grande alliance contre l'agression. Il serait très stupide de rejeter la coopération naturelle avec la Russie soviétique.» Après le début des hostilités en Europe – lors d'une réunion avec Ivan Maïski le 6 octobre 1939 – il a confidentiellement dit: «Il n'existe pas de sérieuses contradictions entre le Royaume-Uni et l'URSS, il n’existe par conséquent pas de raison pour des relations tendues et insatisfaisantes. Le gouvernement britannique […] voudrait développer […] des relations commerciales. Il est prêt également à discuter de toutes sortes d'autres mesures qui pourraient contribuer à améliorer les relations.» La Seconde Guerre mondiale n’a pas éclaté du jour au lendemain, elle n'a pas commencé subitement, d'un coup. L'agression allemande contre la Pologne n'a pas été soudaine non plus. C'est le résultat de nombreux facteurs et tendances de la politique mondiale de l’époque. Tous les événements d'avant-guerre ont formé les maillons d’une chaîne fatidique. Mais ce qui a surtout prédéterminé la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité, c’est l'égoïsme d'État, la lâcheté, la complaisance envers un agresseur qui devenait de plus en plus fort, le manque de détermination des élites politiques à chercher un compromis. L'INCONSÉQUENCE DU PARLEMENT EUROPÉEN D’AUJOURDHUI Il est par conséquent injuste de dire que la visite de deux jours à Moscou du ministre nazi des Affaires étrangères Ribbentrop est la principale raison qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Tous les principaux pays portent leur part plus ou moins grande de responsabilité pour son éclatement. Chacun a commis des erreurs irréparables, estimant avec arrogance qu'il est possible de se jouer des autres, d'obtenir des avantages unilatéraux ou de rester à l'écart du malheur mondial imminent. Et cette myopie, ce refus de créer un système de sécurité collective a coûté des millions de vies, des pertes colossales. Je l'écris sans la moindre intention de tenir le rôle de juge, de blâmer ou de justifier quelqu'un et d’autant moins d'initier un nouveau tour de confrontation internationale de l'information sur l’échiquier historique, confrontation qui pourrait faire entrer en collision des États et des peuples. J’estime que c’est la science académique, avec une large représentation de scientifiques de renom de différents pays, qui doit chercher des évaluations équilibrées des événements passés. Nous avons tous besoin de vérité et d'objectivité. Pour ma part, j'ai appelé et j’appelle toujours mes collègues à un dialogue calme, ouvert et confiant, à une opinion autocritique et impartiale de notre passé commun. Une telle approche permettra de ne pas répéter les erreurs commises à l’époque et de garantir un développement pacifique et prospère pour les années à venir. Cependant, nombre de nos partenaires ne sont pas encore prêts à travailler ensemble. Au contraire, poursuivant leurs objectifs, ils augmentent le nombre et l'ampleur des attaques d'information contre notre pays, ils veulent nous obliger à nous justifier, à éprouver de la culpabilité et adoptent des déclarations politisées hypocrites. Ainsi, la résolution du Parlement européen du 19 septembre 2019 sur l’importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe a ouvertement accusé l'URSS, à côté de l'Allemagne nazie, d'avoir déclenché la Seconde Guerre mondiale. Il est évident que les accords de Munich n’y sont pas mentionnés. J’estime que ces «papiers» - car je ne peux pas qualifier cette résolution de document - qui misent sur le scandale recèlent des menaces réelles et dangereuses. En effet, il a été adopté par une structure très respectée. Mais qu'a-t-il montré? Aussi triste que cela puisse être, une politique délibérée visant à détruire l'ordre mondial d'après-guerre dont la création a été une affaire d'honneur et de responsabilité des pays dont plusieurs représentants ont voté aujourd'hui pour cette déclaration mensongère. En levant ainsi la main sur les conclusions du tribunal de Nuremberg, les efforts de la communauté mondiale qui a créé des institutions internationales universelles après la victoire de 1945. Je rappelle dans ce contexte que le processus d'intégration européenne qui a permis de mettre en place les structures appropriées, y compris le Parlement européen, n'est devenu possible que grâce aux leçons tirées du passé, à des évaluations juridiques et politiques claires et nettes. Et ceux qui remettent sciemment en doute ce consensus détruisent les fondations de l'Europe d'après-guerre. REVISIONNISME HISTORIQUE Outre la menace pour les principes fondamentaux de l'ordre mondial, il y a aussi le coté moral. La moquerie et l’outrage à la mémoire, c’est une infamie. L’infamie peut être intentionnelle, hypocrite et pleinement consciente, lorsque les déclarations concernant le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale [en Europe] citent tous les membres de la coalition antihitlérienne, exceptée l'URSS. L’infamie peut être lâche lorsque des monuments érigés en l'honneur de combattants contre le nazisme sont détruits et que ces actions honteuses sont justifiées par des slogans mensongers de lutte contre une idéologie indésirable et une soi-disant occupation. L’infamie peut être sanglante lorsque ceux qui s'opposent aux néonazis et aux successeurs de Bandera[1] sont tués et brûlés. Je le répète, l’infamie se manifeste de manières différentes, mais n’en est pas moins répugnante. Oublier les leçons de l'histoire revient toujours à payer cher. Nous défendrons fermement la vérité basée sur des faits historiques documentés, nous continuerons de parler honnêtement et impartialement des événements de la Seconde Guerre mondiale. Cet objectif est notamment visé par le vaste projet visant à créer en Russie la plus grande collection de documents d'archives, de films et de photos sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et l'avant-guerre. Ce travail est déjà en cours. De nombreux nouveaux documents retrouvés et déclassifiés m’ont d’ailleurs aidé à préparer cet article. Dans ce contexte, je peux déclarer en toute responsabilité qu’il n’existe pas de documents d’archives confirmant l’hypothèse sur l’intention de l’URSS d’entamer une guerre préventive contre l’Allemagne. Oui, les dirigeants militaires soviétiques s’en tenaient à la doctrine selon laquelle en cas d'agression, l'Armée rouge repousserait rapidement l'ennemi, passerait à l'offensive et poursuivrait la guerre en territoire ennemi. Cependant, de tels plans stratégiques ne signifiaient nullement l'intention d'attaquer l'Allemagne en premier. Bien sûr, les historiens ont aujourd’hui à leur disposition des documents de planification militaire, des directives des QG soviétique et allemand. Nous connaissons enfin le développement des événements en réalité. Du haut de ces connaissances, nombreux sont ceux qui raisonnent sur les actions, les méprises, les erreurs de calcul des dirigeants politico-militaires du pays. Je dirai une chose : dans l’énorme flux de désinformation de toute sorte, les dirigeants soviétiques disposaient d’informations réelles sur la future agression nazie. Et dans les mois qui ont précédé la guerre, ils ont pris des mesures visant à accroître la préparation au combat du pays, y compris un appel dissimulé d'une partie des militaires tenus au service en vue de la formation, ainsi que le redéploiement des unités aux frontières occidentales depuis les régions militaires intérieures. La guerre n'a pas été imprévue, on s’y attendait, on s’y préparait. Mais la frappe nazie fut sans précédent dans l'Histoire par son pouvoir destructeur. Le 22 juin 1941, l'Union soviétique fit face à l'armée la plus puissante, la mieux mobilisée et formée du monde, desservie par le potentiel industriel, économique et militaire de presque toute l'Europe. Cette invasion meurtrière engagea non seulement la Wehrmacht, mais aussi les satellites de l’Allemagne, les contingents militaires de nombreux autres États du continent européen. Les graves défaites militaires de 1941 ont placé le pays au bord de la catastrophe. La capacité au combat et la possibilité de manœuvre ont dû être restaurées par des méthodes extraordinaires, une mobilisation générale et l'effort de toutes les forces de l'État et du peuple. Dès l'été 1941, sous le feu ennemi, le pays entama l'évacuation de millions de personnes, de centaines d'usines et d'entreprises dans l’est du pays. C’est dans de très brefs délais qu’il fut possible de lancer la production d'armes et de munitions qui étaient acheminées sur le front dès le premier hiver de la guerre, tandis qu’en 1943, la production militaire de l'Allemagne et de ses alliés a été dépassée. En l’espace d’un an et demi, le peuple soviétique a accompli ce qui semblait impossible, tant au front qu’à l'arrière. Aujourd’hui encore, il est difficile de réaliser, de comprendre et d'imaginer les efforts, le courage et le dévouement incroyables qui ont été exigés pour ces grandes réalisations. La puissante machine nazie, agressive, au sang-froid et armée jusqu'aux dents, vit se soulever la force gigantesque de la société soviétique unie par l’aspiration à défendre sa terre natale, à se venger de l'ennemi qui a brisé et piétiné sa vie paisible, ses projets et ses espoirs. Il est évident que lors de cette guerre terrible et sanglante, certains ont été envahis par la peur, la confusion, le désespoir. Il y a eu des trahisons et des désertions. Les failles générées par la révolution et la guerre civile, le nihilisme, une attitude moqueuse envers l'histoire nationale, les traditions et la foi que les bolcheviks ont tenté d’implanter, se sont fait sentir, surtout dans les premières années après leur arrivée au pouvoir. Mais l'état d’esprit général des Soviétiques et de nos compatriotes qui se sont retrouvés à l'étranger était différent : préserver, sauver notre Patrie. C'était une impulsion impétueuse. Les gens cherchaient un soutien dans les vraies valeurs patriotiques. Les «stratèges» nazis étaient convaincus que l’immense État multinational serait facile à écraser. Ils estimaient qu’une guerre soudaine, son caractère impitoyable et ses épreuves insupportables aggraverait inévitablement les relations interethniques et le pays pourrait être démembré. Hitler déclarait sans ambages: «Notre politique à l'égard des peuples habitant les vastes étendues de la Russie doit consister à encourager toute forme de désaccord et de scission.» Or, il est devenu évident dès les premiers jours que ce plan nazi avait échoué. La forteresse de Brest a été défendue jusqu'à la dernière goutte de sang par des soldats de plus de 30 ethnies. Tout au long de la guerre, aussi bien dans les grandes batailles décisives que dans la défense de chaque tête de pont et chaque mètre de terre natale, nous voyons des exemples d'une telle unité. Pour les millions de personnes évacuées, la région de la Volga et l'Oural, la Sibérie et l'Extrême-Orient, les républiques d'Asie centrale et du Caucase sont devenues leur maison. Leurs habitants partageaient et donnaient tout ce qu'ils pouvaient. L'amitié des peuples, leur entraide sont devenues pour l'ennemi une véritable forteresse indestructible. Le nazisme a été principalement défait, quoiqu’on tente de prouver aujourd’hui, par l'Union soviétique, l'Armée rouge. Par les héros qui se sont battus jusqu'au bout dans l’encerclement à Bialystok et Moguilev, Ouman et Kiev, Viazma et Kharkov. Qui sont passés à l’attaque près de Moscou et Stalingrad, Sébastopol et Odessa, Koursk et Smolensk. Qui ont libéré Varsovie, Belgrade, Vienne et Prague. Qui ont pris d'assaut Königsberg et Berlin. Nous défendons la vérité sur la guerre, une vérité authentique, non arrangée et non lissée. La vérité populaire et humaine – dure, amère et impitoyable – qui nous a été transmise dans une grande mesure par les écrivains et poètes ayant traversé le feu et l'enfer du front. Pour ma génération, tout comme pour les autres, leurs nouvelles et romans honnêtes et profonds, leurs poèmes et «prose des lieutenants» ont marqué pour toujours l'âme, pour devenir un testament: honorer les vétérans qui ont fait tout leur possible pour la Victoire, se souvenir de ceux qui sont tombés au champ d’honneur. Aujourd’hui encore ils choquent ces lignes, simples mais grandes de par leur fond, du poème d'Alexandre Tvardovski «Je suis tué près de Rjev», consacré aux participants à la bataille sanglante et cruelle de la Grande Guerre patriotique sur le secteur central du front soviéto-allemand. Rien qu’au cours des combats pour la ville de Rjev et le saillant de Rjev, d'octobre 1941 à mars 1943, l'Armée rouge a perdu, blessés et disparus compris, 1.342.888 personnes. C’est pour la première fois que je cite ces chiffres effrayants et tragiques, recueillis dans des archives mais encore loin d’être définitifs, rendant hommage à l'exploit de héros connus et inconnus dont, dans les années d'après-guerre, on ne parlait qu’injustement peu pour différentes raisons, voire pas du tout. Je citerai un autre document. C’est le rapport de la commission des réparations présidée par Ivan Maïski élaboré en février 1945. La tâche de la commission était de déterminer la formule selon laquelle l'Allemagne vaincue devrait verser des indemnités aux puissances victorieuses. La commission est arrivée à la conclusion suivante: «Le nombre de jours-soldats engagés par l'Allemagne sur le front soviétique est au moins 10 fois plus important que cette même mesure sur tous les autres fronts alliés. Le front soviétique retenait également les quatre cinquièmes des chars allemands et environ les deux tiers des avions allemands.» Au total, l'URSS a représenté environ 75% de tous les efforts militaires de la coalition antihitlérienne. Au cours des années de guerre, l'Armée rouge a «broyé» 626 divisions des pays de l'Axe dont 508 allemandes. Le 28 avril 1942, Roosevelt a déclaré dans son discours à la nation américaine: «Les troupes russes ont détruit et continuent de détruire plus de sources humaines, d'avions, de chars et de canons de notre ennemi commun que toutes les autres nations unies réunies.» Churchill a écrit dans un message adressé à Staline le 27 septembre 1944 que c’était «l'armée russe qui avait fait sortir les tripes de la machine militaire allemande». Cette évaluation a trouvé écho dans le monde entier. Parce que ces mots résument cette grande vérité que personne ne remettait alors en question. Presque 27 millions de Soviétiques ont péri sur les fronts et en captivité chez les Allemands, sont morts de faim et sous les bombardements, dans les ghettos et les fours des camps d'extermination nazis. L'URSS a perdu un citoyen sur sept, le Royaume-Uni un sur 127 et les États-Unis un sur 320. Malheureusement, ce nombre de pertes lourdes et irréparables de l'Union soviétique n'est pas définitif. Il faut poursuivre le minutieux travail pour rétablir les noms et les destinées de tous les morts : soldats de l'Armée rouge, partisans, clandestins, prisonniers de guerre et prisonniers de camps de concentration, ainsi que civils tués par des fusilleurs. C'est notre devoir. Et un rôle particulier incombe aux participants au mouvement de recherches, aux associations militaires patriotiques et bénévoles, à des projets comme la base de données électroniques Mémoire du peuple basée sur des documents d'archives. Et, bien entendu, une étroite coopération internationale est requise pour cette tâche humanitaire. La victoire a été obtenue par les efforts de tous les pays et peuples qui ont combattu l’ennemi commun. L'armée britannique a défendu sa patrie contre l'invasion, a combattu les nazis et leurs satellites en Méditerranée et en Afrique du Nord. Les troupes américaines et britanniques ont libéré l'Italie, ouvert le Second front. Les États-Unis ont porté des coups puissants et foudroyants à l'agresseur dans le Pacifique. Nous nous souvenons des énormes sacrifices du peuple chinois et de son grand rôle dans la défaite des militaristes japonais. Nous n’oublierons pas les membres de la France combattante qui n'ont pas reconnu la capitulation honteuse et ont poursuivi la lutte contre les nazis. Nous serons également toujours reconnaissants pour l'aide accordée par les Alliés qui ont fourni à l'Armée rouge des munitions, des matières premières, des vivres et des matériels. Ce fut une aide importante : environ sept pour cent de la production militaire totale de l'Union soviétique. Le noyau de la coalition antihitlérienne a commencé à se former immédiatement après l'attaque contre l'Union soviétique, quand les États-Unis et le Royaume-Uni l’ont inconditionnellement soutenue dans sa lutte contre l'Allemagne nazie. Lors de la Conférence de Téhéran de 1943, Staline, Roosevelt et Churchill ont mis en place une alliance de grandes puissances et ont convenu d’élaborer une diplomatie de coalition, une stratégie commune dans la lutte contre la menace mortelle commune. Les dirigeants des Trois grands comprenaient clairement que l’union des potentiels industriels, militaires et des ressources de l'URSS, des États-Unis et du Royaume-Uni créerait une supériorité incontestable sur l'ennemi. L'Union soviétique a intégralement rempli ses obligations devant les Alliés et leur a toujours tendu la main. Ainsi, par son opération Bagration en Biélorussie, l'Armée rouge a soutenu le débarquement des troupes anglo-américaines en Normandie. En janvier 1945, arrivant sur l'Oder, nos soldats ont supprimé la dernière puissante offensive de la Wehrmacht sur le front occidental, dans les Ardennes. Trois mois après la victoire sur l'Allemagne, l'URSS, en conformité avec les accords de Yalta, a déclaré la guerre au Japon et a privé l’armée du Guandong d’un million d’hommes. En juillet 1941, les dirigeants soviétiques ont déclaré que «le but de la guerre contre les oppresseurs fascistes était non seulement d'éliminer le danger planant sur le pays, mais également d'aider tous les peuples d'Europe gémissant sous le joug du fascisme allemand». Mi-1944, l'ennemi était expulsé de la quasi-totalité du territoire soviétique. Mais il fallait l’achever jusque dans sa tanière. Et l'Armée rouge a entamé une mission de libération en Europe, sauvé des peuples entiers du massacre et de l'esclavage, de l'horreur de l'Holocauste. Sauvé au prix de centaines de milliers de vies de soldats soviétiques. Il ne faut pas oublier non plus l'énorme aide matérielle que l'URSS a fourni aux pays libérés pour écarter la menace de la faim, relever l'économie et les infrastructures. Alors que, sur des milliers de kilomètres de Brest à Moscou et à la Volga, tout n’était que cendres. Ainsi, en mai 1945, le gouvernement autrichien a demandé à l'URSS de lui fournir une aide alimentaire, car «il ne savait pas comment nourrir sa population les sept prochaines semaines, jusqu'à la nouvelle récolte». L’accord des dirigeants soviétiques pour envoyer de la nourriture a été qualifié par le chancelier d'État du gouvernement provisoire de la république d’Autriche, Karl Renner, d’«acte de sauvetage» que «les Autrichiens n'oublieront jamais». Les Alliés ont créé conjointement le Tribunal militaire international pour punir les criminels politiques et de guerre nazis. Ses décisions donnent des qualifications juridiques claires aux crimes contre l'humanité comme le génocide, le nettoyage ethnique et religieux, l'antisémitisme et la xénophobie. Le tribunal de Nuremberg a condamné directement et sans équivoque les complices nazis, les collaborateurs de tout poil. Ce phénomène honteux a été constaté dans tous les pays d’Europe. Des «personnalités» comme Pétain, Quisling, Vlassov, Bandera, leurs hommes de main et leurs partisans, sont des traîtres et des bourreaux même s’ils revêtaient des vêtements de combattants pour l'indépendance nationale ou la libération contre le communisme. Dans l'inhumanité, ils dépassaient souvent leurs maîtres. Cherchant à gagner la faveur, ils s’empressaient de réaliser, dans le cadre d’expéditions punitives, les tâches les plus immondes. C’est à leurs mains ensanglantées qu’appartiennent l'exécution du Babi Yar, le massacre de Volhynie, la réduction en cendre de Khatyn, les actions d'extermination des juifs en Lituanie et Lettonie. Et aujourd'hui, notre position reste inchangée : rien ne peut justifier les actes criminels des complices nazis, ils sont sans délai de prescription. Cela étant, il est déconcertant de voir dans certains pays que ceux qui se sont salis en collaborant avec les nazis sont considérés comme des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Je considère inadmissible de mettre sur le même plan les libérateurs et les occupants. J’estime que présenter les complices nazis comme des héros ne peut être vu que comme une trahison de la mémoire de nos pères et grands-pères. Une trahison des idéaux qui ont uni les peuples dans la lutte contre le nazisme. Les dirigeants de l'URSS, des États-Unis et du Royaume-Uni avaient devant eux une tâche historique sans exagération. Staline, Roosevelt et Churchill représentaient des pays à idéologies, aspirations étatiques, intérêts et cultures différents, mais ont manifesté une grande volonté politique pour se placer au-dessus des contradictions et des préjugés et avancer les véritables intérêts du monde au premier plan. En conséquence, ils ont pu parvenir à un accord et arriver à une décision qui a rendu gagnante toute l'humanité. Les puissances victorieuses nous ont légué un système devenu l’essence de la quête intellectuelle et politique de plusieurs siècles. Une série de conférences - Téhéran, Yalta, San Francisco, Potsdam - a jeté les fondations de ce qui permet au monde de vivre sang guerre globale depuis 75 ans, malgré les contradictions les plus aiguës. Le révisionnisme historique, dont nous observons actuellement les manifestations en Occident, avant tout sur le sujet de la Seconde Guerre mondiale et ses résultats, est dangereux parce qu’il déforme grossièrement et cyniquement la compréhension des principes d’un développement pacifique posés en 1945 par les conférences de Yalta et de San Francisco. Le principal résultat historique de Yalta et des autres décisions de l'époque est l'accord de mettre en place un mécanisme permettant aux grandes puissances de rester dans le cadre de la diplomatie lors de la solution des différends qui surgissent. Le XXe siècle a apporté des conflits mondiaux totaux et globaux et, en 1945, c’est l’arme nucléaire qui est entrée en scène, une arme capable de détruire physiquement la Terre. En d'autres termes, le règlement des litiges par la force est devenu extrêmement dangereux. Et les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale le comprenaient. Ils comprenaient et réalisaient leur responsabilité face à l'humanité. La triste expérience de la Société des Nations a été prise en compte en 1945. La structure du Conseil de sécurité des Nations unies a été conçue de manière à rendre les garanties de paix au maximum concrètes et efficaces. Ainsi est apparue l'institution des membres permanents du Conseil de sécurité et le droit de veto comme leur privilège et responsabilité. Qu’est-ce que le droit de veto au Conseil de sécurité de l'Onu ? En vérité, c’est l’unique alternative raisonnable à un affrontement direct des plus grands pays. C’est la déclaration de l'une des cinq puissances qu’une solution ou une autre est inacceptable pour elle et contredit ses intérêts et ses idées sur la juste approche. Les autres pays, même s'ils ne sont pas d'accord, acceptent cette position et renoncent aux tentatives pour matérialiser leurs aspirations unilatérales. C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, il faut chercher des compromis. Une nouvelle confrontation mondiale a débuté presque immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale et revêtait parfois des formes acharnées. Et le fait que la Guerre froide n’ait pas mué en une troisième guerre mondiale a prouvé de manière convaincante l'efficacité des accords conclus par les Trois grands. Les règles de comportement adoptées lors de la création de l'Onu ont permis par la suite de minimiser les risques et de soumettre la confrontation au contrôle. Nous voyons actuellement que le système des Nations unies fonctionne péniblement et pas aussi efficacement qu'il le pourrait. Mais l'Onu remplit toujours sa fonction majeure. Les principes de l’activité du Conseil de sécurité sont un mécanisme unique pour prévenir une grande guerre ou un conflit mondial. Les appels s’élevant assez souvent ces dernières années à annuler le droit de veto, à refuser aux membres permanents du Conseil de sécurité des pouvoirs spéciaux sont en fait irresponsables. Car dans ce cas, les Nations unies redeviendraient cette Société des Nations, une réunion pour des discussions creuses, dépourvue de tout levier d'influence sur les processus mondiaux. Tout le monde connaît la fin. C'est pourquoi les puissances victorieuses ont abordé la formation du nouveau système d'ordre mondial avec le plus grand sérieux afin de ne pas répéter les erreurs de leurs prédécesseurs. La création du système moderne de relations internationales est l'un des résultats les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Même les contradictions les plus irréconciliables – géopolitiques, idéologiques et économiques – n'empêchent pas de trouver des formes de coexistence pacifique et d'interaction, à condition de souhait et de volonté. Aujourd'hui, le monde traverse des temps loin d’être calmes. Tout change: de la position globale des forces et de l'influence aux fondements sociaux, économiques et technologiques de la vie des sociétés, des États et de continents entiers. Au cours des époques passées, des changements d’une telle ampleur ne s’étaient presque jamais passés sans grands conflits militaires, sans lutte pour la construction d’une nouvelle hiérarchie mondiale. Grâce à la sagesse et à la prévoyance des dirigeants politiques des puissances alliées, il a été possible de créer un système qui empêche une manifestation extrême d'une telle rivalité objective, historiquement propre au développement mondial. Notre devoir, envers tous ceux qui assument des responsabilités politiques, avant tout envers les représentants des puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, est de garantir que ce système soit préservé et perfectionné. Aujourd'hui, tout comme en 1945, il est important de faire preuve de volonté politique et de discuter ensemble de l'avenir. Nos collègues - MM. Xi Jinping, Emmanuel Macron, Donald Trump, Boris Johnson - ont soutenu l'initiative russe de tenir une réunion des dirigeants des cinq États nucléaires membres permanents du Conseil de sécurité. Nous les en remercions et nous espérons qu'une telle réunion personnelle pourra avoir lieu dès que possible. Comment voyons-nous l’ordre du jour du prochain sommet? Tout d'abord, il est opportun, à notre avis, d’évoquer les étapes pour développer le principe de collectivité dans les affaires mondiales, de parler ouvertement du maintien de la paix, du renforcement de la sécurité mondiale et régionale, du contrôle des armements stratégiques, des efforts conjoints pour lutter contre le terrorisme, l'extrémisme et les autres défis et dangers d’actualité. Un autre sujet de l’ordre du jour serait la situation de l’économie mondiale, avant tout les moyens de surmonter la crise économique provoquée par la pandémie du Covid-19. Nos pays prennent des mesures sans précédent pour protéger la santé et la vie des gens, pour soutenir les habitants s’étant retrouvés dans une situation difficile. Mais la gravité des conséquences de la pandémie, la vitesse avec laquelle l'économie mondiale surmontera la récession dépendront de notre capacité à travailler ensemble et de concert, comme de vrais partenaires. Il est d’autant plus inacceptable de faire de l'économie un instrument de pression et de confrontation. Parmi les autres sujets: la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, ainsi que la garantie de la sécurité de l'espace mondial de l’information. L'ordre du jour proposé par la Russie pour le prochain sommet des Cinq du Conseil de sécurité est extrêmement important et d’actualité pour nos pays et le monde entier. Et nous avons des idées et des initiatives à formuler sur tous les points. Il est certain que le sommet de la Russie, de la Chine, de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni jouera un rôle important dans la recherche de réponses communes aux défis et menaces modernes et manifestera un engagement commun à l'esprit allié, aux valeurs et idéaux humanistes pour lesquels nos pères et nos grands-pères ont lutté côte à côte. Sur la base de la mémoire historique commune, nous pouvons et devons nous faire confiance, ce qui servira de fondement solide à des négociations fructueuses et des actions concertées en vue du renforcement de la stabilité et de la sécurité sur Terre, pour la prospérité et le bien-être de tous les États. Sans exagération, c'est notre devoir et notre responsabilité devant le monde entier, devant les générations présentes et futures. |

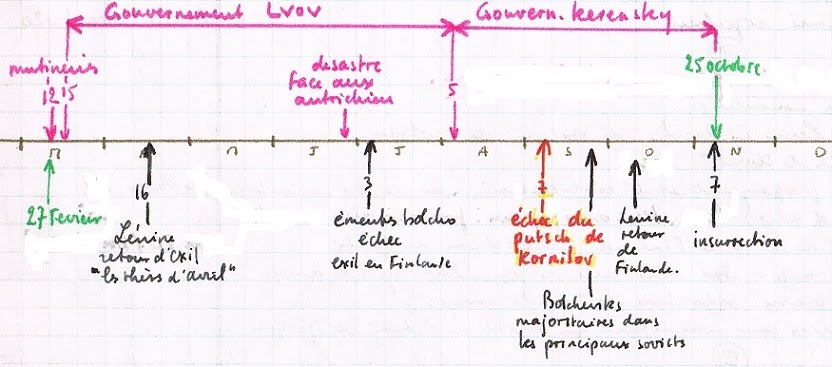

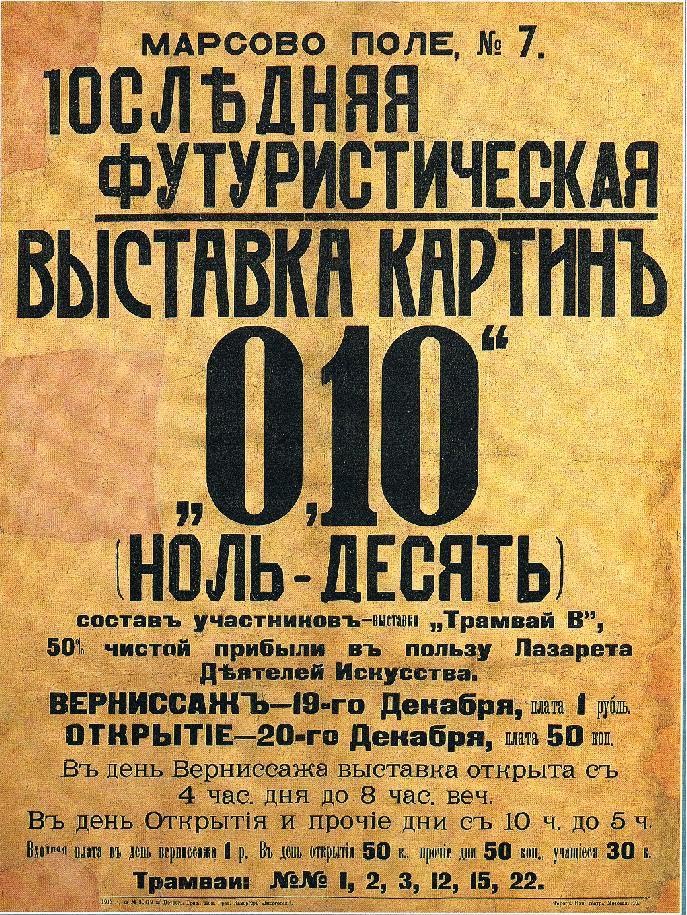

L'art et la Révolution : Exposition. ROUGE : DE LA BELLE UTOPIE À L’ART OFFICIEL (Magali Jauffret)

Le Grand Palais, à Paris, propose ces temps-ci une exposition très

prolixe sur les formes artistiques singulières produites par le projet

de société communiste, de Maïakovski à Malevich et Deïneka. Quand les

inventions de l’art et celles de la politique se croisent,

s’influencent. Que se passe-t-il lorsque l’art et le politique deviennent consanguins ? Ce fut le cas en URSS, de la révolution en 1917 à la mort de Staline en 1953. Cette singularité artistique de la période soviétique est si unique que, devenue un cas d’école, elle fournit le sujet de nombreuses expositions. « Rouge, art et utopie au pays des Soviets », proposée, ces temps-ci, au Grand Palais par le conservateur du Centre Pompidou, Nicolas Liucci-Goutnikov, traite autant de la première période, enthousiasmante et tendance, des avant-gardes, que de la seconde, d’ordinaire évacuée ou maltraitée, du réalisme socialiste. L’occasion de voir sombrer les plus grands, mais aussi de découvrir des peintres modernistes non dénués de talent et même d’en suivre certains qui ont tenté d’évoluer pour s’adapter aux directives de l’art officiel. Au rez-de-chaussée du Grand Palais, on est, d’entrée, entraîné dans les débats qui faisaient alors fureur. À quoi doit ressembler l’art en pareille période ? Dès mars 1918, les futuristes, Maïakovski en tête, placardent dans Moscou leur ordonnance sur la fusion de l’art dans la vie. En 1919, Kazimir Malevich, dans son texte Sur le musée, préconise de détruire le patrimoine culturel, symbole dominant de la classe bourgeoise. Des contacts sont établis avec George Grosz et les acteurs du réalisme critique allemand, avec le splendide Bauhaus qui prône un mode de vie où beau et utile ne sont plus séparés, avec le muraliste mexicain Diego Rivera qui vient de tout donner à la révolution mexicaine… Un nouveau monde sensible Une fièvre créatrice contagieuse qui pense utopie et voit la vie en rouge et noir se déploie sur les cimaises du musée. Fulgurantes sont les expérimentations plastiques des avant-gardes qui veulent se montrer à la hauteur de l’homme nouveau. Le poète Vladimir Maïakovski se jette à la vie à la mort dans l’écriture théâtrale de la Punaise, mise en scène par le grand Meyerhold, et dans ses fameuses Fenêtres Rosta. Le monochrome Pur Rouge de l’artiste ingénieur Alexandre Rodtchenko, ici exposé, signe là son dernier tableau avant de s’essayer, avec Gustav Klutsis, au très efficace photomontage, pendant que son épouse, la peintre Varvara Stepanova se lance avec brio dans le design d’imprimés textiles. Le cinéma n’est pas en reste avec l’incroyable Homme à la caméra de Dziga Vertov, la Ligne générale de Sergueï Eisenstein, qui réinvente le cinéma à chaque plan. L’élan vital injecté dans la construction d’un nouveau monde sensible permet de réinventer aussi des vêtements de travail, des objets du quotidien, jusqu’au « Club ouvrier » de Rodtchenko, reconstitué dans l’exposition, avec table d’échecs, vitrine, bibliothèque. Le pluralisme des arts et des formes est total. Une culture de masse toujours influente Mais bientôt, les rapports de forces entre idéologie et art se compliquent, se tendent. Une nouvelle figuration, avec Malevitch en chef de file, a juste le temps, dans les années 1930, de s’inviter dans le débat. Déjà la littérature est touchée par un réalisme socialiste dicté d’en haut, qui met en scène une société idéalisée, avec figure mythifiée des chefs, ouvrier, kolkhozien, soldat. Les avant-gardes, jugées subversives, sont déclarées « nihilistes, destructrices ». Les films la Onzième Année de Vertov et la Ligne générale d’Eisenstein sont taxés de formalisme. Les associations d’artistes sont liquidées, la censure instaurée. On quitte la réalité pour sa mythification. Et la scénographie nous le fait sentir qui se referme et s’assombrit. Avec l’accession au pouvoir de Staline en 1929, la fin de la NEP, les fortes tensions sociales engendrées par la collectivisation forcée des campagnes, les procès de Moscou, l’art doit fabriquer la vitrine du pouvoir stalinien. Une monumentale peinture d’histoire clôt les débats. Maïakovski s’est déjà suicidé. Rodtchenko photographie les grands travaux du canal de la mer blanche à la Baltique et les parades sportives. Mais la terreur réclamant un contrepoids léger, optimiste, quelques peintres des avant-gardes tel Alexandre Deïneka s’essaient bientôt à des toiles sidérantes exaltant joie, liberté, avenir radieux. Ruptures et continuités d’une culture de masse qui, l’URSS ayant disparu, influence encore le pop art actuel. Il n’est que de voir la boutique de produits dérivés… Magali Jauffret, L'Huma, 2 avril 2019 Jusqu’au 1 er juillet, galeries nationales du Grand Palais, Paris 8 e°. Catalogue co-édition RMN/Centre Pompidou, 288 pages, 45 euros. |

La symphonie de Leningrad.

La Symphonie de Leningrad. je reproduis l’article paru dans l'Humanité du 27 févier, suivi d'un article plus complet, à caractère historique, sur le siège de Leningrad, siège qui dura 872 jours, soit 2 ans 4 mois et 22 jours. La lutte d’une ville assiégée par Carsten Gutschmidt Arte a diffusé ce 27 février 2018 un docu-fiction sur le siège de Leningrad et l’enjeu que constituait, alors, la représentation de la 7e Symphonie de Chostakovitch à la Philharmonie de la ville. Il s'agit-là, en effet, d'une page d'histoire magnifique, peu connue chez nous puisqu'il s'agit d'un moment de l'histoire de l'URSS, laquelle est considérée par les médias français, comme l'empire du Mal, puisque c'est Reagan qui l'a dit. La grande musique pour triompher de la barbarie par Laurent Etre Durant 870 jours, entre 1941 et 1944, la population de Leningrad a vécu l’horreur. Encerclée et pilonnée par la Wehrmacht, qui avait reçu d’Hitler l’ordre de la prendre pour la raser, la ville a résisté vaillamment. Et les Allemands n’y sont jamais entrés. C’est ce siège d’une dureté inouïe, au cours duquel ont péri un million de civils soviétiques, que nous raconte ce docu-fiction. Croisant images d’archives, paroles de survivants, analyses d’historiens et reconstitutions, il adopte un fil conducteur inattendu : les préparatifs, "au cœur du brasier", de l’ensemble dirigé par Karl Eliasberg pour interpréter la 7e Symphonie de Dmitri Chostakovitch. Cette symphonie, l’immense compositeur, enfant de Leningrad, l’a dédiée à sa ville et au combat contre le fascisme. Qu’elle puisse être jouée sur place, en plein chaos, était un défi d’une importance idéologique capitale. Mais au début du siège, l’œuvre est encore sur l’établi. Et c’est sous la pression des autorités, qui l’ont fait évacuer avec sa femme et son fils à Kouïbychev (l’actuelle Samara), que Chostakovitch termine de l’écrire. Lorsque, au printemps 1942, dans des conditions rocambolesques, la partition complète parvient enfin à Eliasberg, celui-ci n’a plus que 11 musiciens à ses côtés. Lui aussi sous pression, craignant de se retrouver au

goulag en cas d’échec, le chef d’orchestre doit donc d’abord s’atteler à

recruter. Un appel est lancé à la radio, Eliasberg en personne fait du

porte-à-porte. Et un semblant d’orchestre finit par voir le jour. La

représentation aura bien lieu, le 9 août 1942. Elle sera retransmise en

direct dans toute la ville. Dans le public de la Philharmonie, une jeune

fille, Olga Kvade, passionnée de musique. Aujourd’hui, elle n’a rien

oublié de l’émotion ressentie alors. Dans ce film, construit notamment à

partir de son journal personnel, elle livre un témoignage précieux et

touchant. Comme l’est également celui du fils de Dmitri Chostakovitch. (...). LE SIÈGE DE LENINGRAD par Jean-Pierre RISSOAN

Le siège de Leningrad est le siège de près de 900 jours imposé à la ville de Leningrad par la Wehrmacht au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il fait partie du plan famine mis en place par les nazis pour exterminer par la faim les Soviétique [1]. L’histoire de la bataille de Leningrad est moins souvent traitée que d’autres épisodes de la guerre en Europe et, notamment, de la guerre du Front de l’Est. Il faut dire que selon les historiens militaires, la guerre à l’Est comporte trois grands centres névralgiques : la bataille de Moscou, celle de Stalingrad et la bataille de Koursk, à l’été 43. Mais ces hiérarchies, aussi utiles soient-elles pour la compréhension du déroulement de la Guerre, ne sauraient réduire les autres drames à de simples anecdotes. Ce qui s’est passé à Leningrad dépasse l’imagination. Wiki fournit des pages très complètes mais méfiez-vous, je conseille –si possible- de lire les pages anglaises car les pages françaises sont bourrées d’erreurs de traduction. Trois thèmes sont essentiels : le drame de la faim, l’épopée de la "Route de la vie", l’exécution orchestrale de la symphonie Leningrad en plein blocus, diffusée par tous les haut-parleurs de la ville avec un orchestre malade, miné par la faim, qui perdit trois de ses membres pendant les répétitions…Gardez présents à l’esprit ces trois thèmes car je vais suivre un autre plan, un plan chronologique.

Leningrad encerclée (juin 1941-septembre 1941)

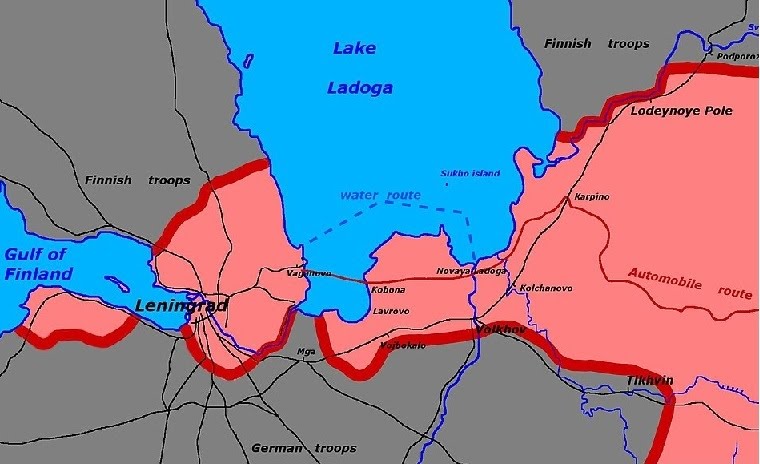

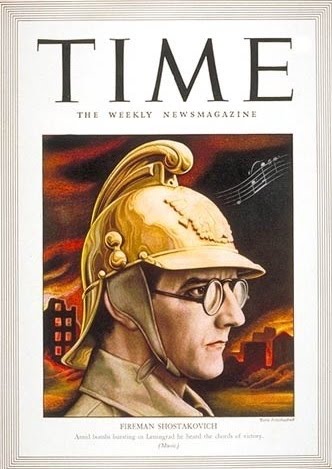

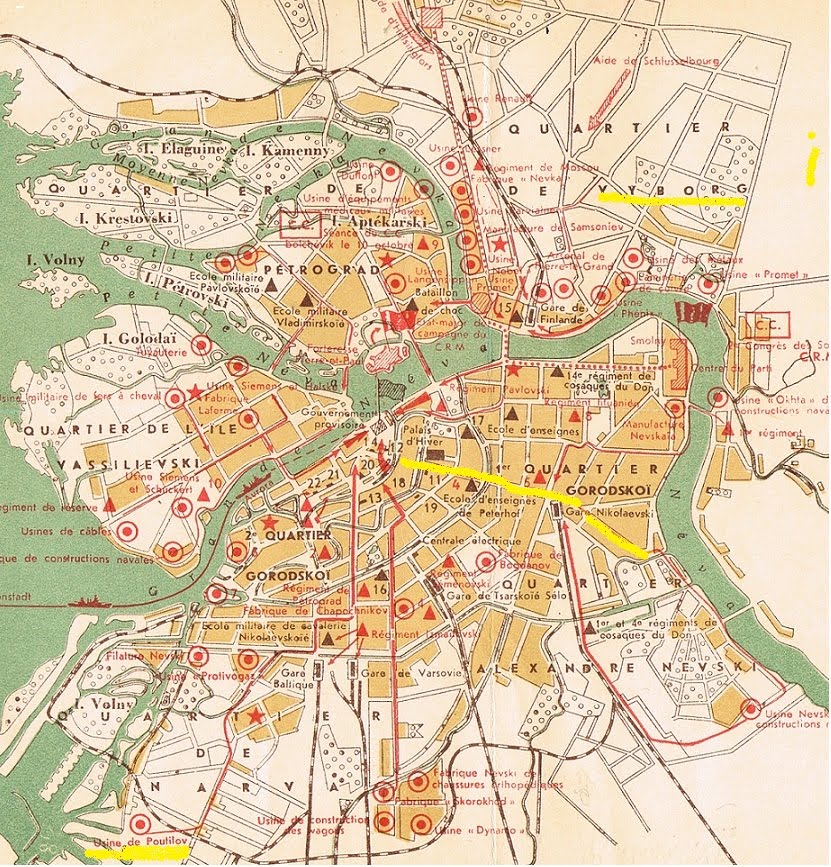

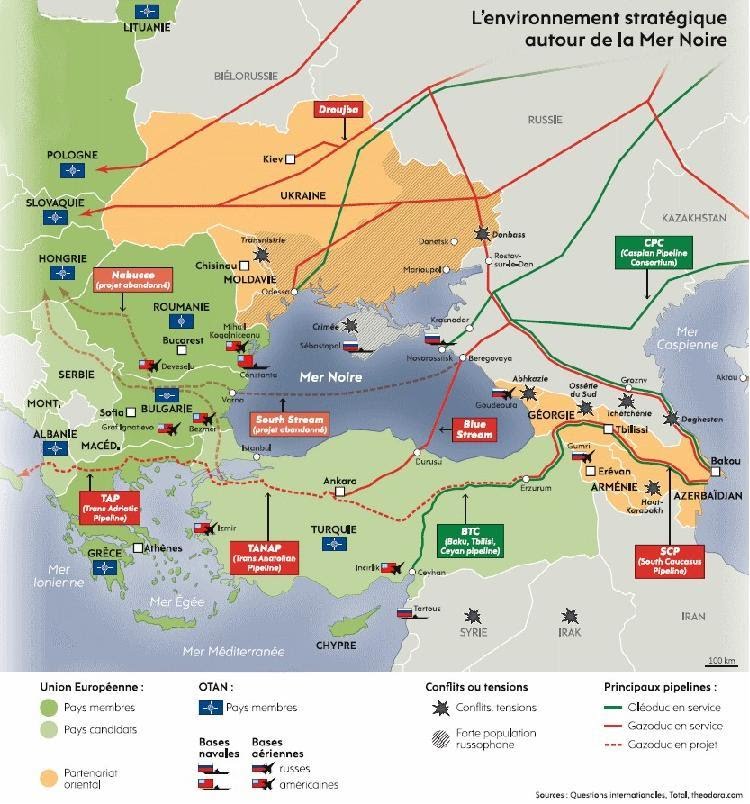

Le 15 septembre 1941, les troupes allemandes du groupe d'armées du nord s'emparent de la ville lacustre de Schlüsselburg sur la rive sud du lac Ladoga encerclant entièrement le sud de Leningrad. Toutes les routes terrestres (y compris les voies ferrées) qui connectaient Leningrad au reste de l’Union dont Moscou sont coupées. Le siège commence. Ravitaillement de la ville et évacuation d’habitants sont impossibles. Sans être abandonnée à elle-même la ville passe après ce qui se déroule simultanément : la bataille de Moscou, locution qui désigne les combats pour le contrôle de la ville de Moscou et de sa proximité entre octobre 1941 et janvier 1942. Elle comprend l'offensive allemande appelée opération Typhon, conduite par le groupe d'armées du centre pour s'approcher de la ville, ainsi que la défense puis la contre-attaque soviétique qui suivit. Elle est considérée avec la bataille de Stalingrad (hiver 42-43) et celle de Koursk (été 43) comme un des affrontements stratégiques sur le front de l'Est. De septembre au 31 décembre 1941, Leningrad est victime de 272 bombardements, soit 3 par jour en moyenne. Et cela ne va pas cesser. Ces bombardements terroristes (qualifiés ainsi parce que -pour la plupart- ils ne visent pas des cibles militaires) ont provoqué la mort directe de 36.000 personnes, ils ont détruit les magasins généraux de la métropole et les dépôts de munitions. Pour comble, l’hiver 41-42 est précoce et arrive à la mi-octobre où une température de -38° est enregistrée. On relèvera -45° sur le lac Ladoga (et même -51° le 31 décembre). Cette période est la plus atroce. Les réserves de la ville sont épuisées rapidement et tout ce qui relève de la nourriture est rationné. Leningrad soumise au blocus (septembre 1941-printemps 1942) Le ravitaillement par le lac Ladoga n’a commencé que le 20 novembre 1941 [2]. La faim était le principal problème de Leningrad. Le pic de famine a eu lieu entre le 20 novembre et le 25 décembre 1941. Les rations de pain pour les soldats en première ligne ont été réduites à 500 grammes par jour, jusqu'à 375 grammes pour les ouvriers des ateliers chauds, jusqu'à 250 pour les autres travailleurs et les ingénieurs et jusqu'à 125 grammes pour les autres employés, les personnes à charge et les enfants. Un habitant sur trois Reportage d’Henri ALLEG [3] : "0t goloda oumer... Ot goloda oumerla" (il est mort de faim... Elle est morte de faim). Dans chaque récit des témoins du siège de Leningrad, les mêmes mots reviennent et les étrangers qui ne comprennent pas le russe reconnaissent finalement des phrases répétées aussi souvent. Chacun ici porte en lui le souvenir de terribles épreuves, de blessures, de deuils mais aussi d'un extraordinaire et exaltant combat mené jusqu'au bout. Le chauffeur de taxi, une femme de 50 ans (…) se souvient aussi. Elle était toute jeune. Le père est mort au front, la mère "ot goloda" : "On s'était comme habitués à voir les gens mourir. On les ramassait dans la rue. Il y avait des espèces de centres qui collectaient les cadavres où des volontaires les apportaient.". "Mon oncle", "ma tante", "mon frère", "ma sœur", "ma mère", "mon fils", "ma fille" : "ot goloda". Ou bien encore "disparus". "Cela arrivait souvent. "Mon grand-père est parti de la maison un matin et n'est jamais revenu" raconte Alla Bielakova, directrice du bureau de Leningrad de l'agence de presse Novotny. "Les gens mouraient brusquement et tombaient dans la rue. Souvent personne ne pouvait savoir ce qu'ils étaient devenus. Le plus terrible c'était de voir la mort s’installer dans les yeux des gens chaque jour plus faibles, plus maigres. On les voyait fondre comme des bougies. Ceux qui partaient les premiers étaient les enfants de 12 à 15 ans (c’est le moment où l’organisme a le plus besoin de nourriture. Plus jeunes, ils résistaient mieux). Les gens costauds, les "armoires à glace" ne tenaient pas non plus. Leur corps exigeait bien sûr, plus de calories que les autres". Le journal de Tania (8 ans). Dans le petit musée du cimetière de Piskaryovskoye où sont enterrés dans des fosses communes (–des tombes fraternelles – disent avec respect les Soviétiques) les restes de 500.000 Léningradois, on conserve le journal bouleversant de Tania Savicheva, une petite fille de 8 ans, morte durant le siège. Des pages d’un cahier d'écolier coupées en quatre pour économiser le papier, rare. D'une écriture enfantine, Tania note seulement le tragique quotidien : "Genia est morte le 28 décembre (1941) à midi... Grand-mère est morte le 25 janvier à 3 heures ; Leka est mort le 17 mars à 5 heures... L'oncle Vassia est mort le 13 avril à 2 heures.... L'oncle Lecha est mort le 10 mai à 4 heures ; Maman est morte le 13 mai à 7 h 30... Toute la famille Savicheva est morte. Tania (c’est d’elle-même qu'elle parle) reste toute seule". Fin de l’extrait du reportage d’Henri Alleg. Le 20 janvier 1942, les rations connaissent une première hausse. Deux facteurs à cela : l’approvisionnement par le lac Ladoga et l’évacuation de la population de la ville commencent à se mettre en place, et à mesure que la population diminue, les vivres disponibles augmentent. Dès mars 1942 la mortalité baisse. Chostakovitch J’ouvre une parenthèse en rapport avec le titre de cet article.Le 8 août 1941, les tout premiers avions allemands bombardent Leningrad. La mobilisation est décrétée et Chostakovitch est incorporé à sa demande dans un piquet d'incendie du groupe de défense antiaérienne (d’où la "une" du Time – Etats-Unis - qui salue aussi le rôle de combattant du musicien[4] et que j'ai mise en cul-de-lampe). Il se lance dans l'écriture de sa Symphonie n° 7 "Leningrad", composée au début du siège de la ville : "J'ai terminé il y a une heure la partition de deux mouvements d'une grande composition symphonique. Si je parviens à l'achever, si je parviens à terminer le troisième et le quatrième mouvement, alors peut-être je pourrais l'appeler ma septième symphonie. Pourquoi vous dis-je tout cela ? Pour que les auditeurs qui m'écoutent en ce moment sachent que la vie dans notre ville se poursuit normalement". On remarquera que le musicien se comporte en combattant. En disant à la radio – écoutée par les Allemands - "que la vie dans notre ville se poursuit normalement" il ne dit pas la vérité mais la guerre psychologique est un aspect essentiel de la Seconde guerre mondiale. légende de la photo : Symbole si l’en est, le célèbre compositeur Chostakovitch. Ayant refusé de quitter la ville, il s’engagea comme pompier volontaire avant de composer en pleine famine sa fameuse symphonie n°7 "Leningrad". Cette photo et sa musique feront le tour du monde. Une ville du front (été 1942-1944) La "route de la vie" : La carte des positions des armées nazies

et de leurs alliées montrent l’éclatement du front et l’isolement de Leningrad.

A cette date, le rétablissement du lien avec la grande ville exigeait de passer

par le lac. En rouge, les régions contrôlées par les Soviétiques ; en gris : l'ennemi. La prise –le 30 août 41- de la petite ville mais nœud ferroviaire de Mga coupait la voie ferrée (sans parler des voies qui menaient à Moscou également coupées). La voie fluvio-lacustre (water route) est possible mais en été seulement, or, l’été s’achève quand le blocus commence. Elle sera rouverte en été 42. Il reste -quand le lac est gelé- la possibilité d’y faire circuler des camions (automobile route) et même – mais à conditions d’y établir des rails – des trains (voir la pose des rails, photo en conclusion).

<= ci-contre l'un des Poloutorka légendaires remontés du fond du lac de Ladoga (Poloutorka est un diminutif qui signifie en russe simplement un et demi pour sa capacité de chargement de 1,5 tonne [5]. "Durant les deux premières semaines d'existence de la route, 157 camions ont coulé. Le chiffre a été d'un millier pour le premier hiver. Au total, un Poloutorka sur trois s'est retrouvé au fond du lac". Cette citation du site donné en référence donne une idée de l’extraordinaire difficulté à utiliser cette route de la vie, authentique route de l’impossible pour reprendre le titre d’une émission TV célèbre. D’autant que, comme sur la Volga, l’aviation nazie bombardait autant que faire se pouvait la route. En 1942, les Soviétiques ont construit une voie ferrée, détruite par les Nazis, elle a été reconstruite (février 43) pour être à nouveau détruite…etc. Malgré tout, la route de la vie a permis d’alimenter les assiégés en vivres et en munitions, permis aussi d’évacuer des centaines de milliers de Léningradois.

9 août 1942 : la symphonie de Leningrad Chostakovitch et sa famille ont d’abord été évacués par les autorités vers Moscou, le 1er octobre 1941, au plus fort des combats et se retirèrent ensuite à Kouïbychev (aujourd'hui Samara) le 22 octobre, où Chostakovitch achève la partition en deux mois. L'œuvre est terminée en décembre 1941, alors que Leningrad est toujours assiégée. La première de cette symphonie, au gigantisme patriotique, a lieu à Kouïbychev en mars 1942. Quelques jours plus tard, elle est jouée à Moscou lors d'un concert retransmis à la radio et perturbé par les alertes de la défense antiaérienne. Rapidement populaire aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est, elle est jouée 62 fois sur le continent américain entre 1942 et 1943[6]. L'Orchestre philharmonique de Leningrad, réfugié à Novossibirsk, y exécute l'œuvre le 9 juillet 1942 en présence de Chostakovitch (également venu assister aux répétitions), puis de nouveau les 11, 12 et 15 juillet. L'œuvre est interprétée à Leningrad-même le 9 août 1942. Cette "première" a été interprétée par les musiciens survivants de l'Orchestre de la radio de Leningrad. La plupart des musiciens souffraient de la faim, ce qui rendait les répétitions difficiles : les effectifs ont souvent été réduits au cours des répétitions et il y eut trois morts en plein travail. L'orchestre a été en mesure de jouer la symphonie en entier une seule fois avant le concert. Malgré la piètre condition des instrumentistes et de nombreux membres du public, le concert a été un énorme succès, suscitant une ovation d'une heure. Le concert a été "pris en charge" par une offensive militaire soviétique, au nom de code de bourrasque, destinée à réduire au silence les forces allemandes pendant l'exécution et dirigée par le général Govorov[7]. Les agents du renseignement soviétique avaient localisé les batteries allemandes et les postes d'observation depuis plusieurs semaines, en préparation de l'attaque. Trois mille obus de fort calibre ont été lancés sur l'ennemi. Le but de l'opération était d'empêcher les Allemands de cibler la salle de concert et de s'assurer qu'ils seraient assez silencieux pour laisser entendre la musique sur les haut-parleurs, dont la mise en place avait été ordonnée. Le général a aussi encouragé les soldats soviétiques à écouter le concert à la radio. Le musicologue Andrei Krukov a fait, plus tard, l'éloge des actions d'"incitation" de Govorov pour le concert, ajoutant que son choix de permettre aux soldats de participer était "une décision tout à fait exceptionnelle". Govorov lui-même, a fait remarquer plus tard au chef d’orchestre que "nous aussi nous avons joué notre instrument dans la symphonie, vous savez", faisant référence aux tirs d'artillerie de l’opération bourrasque. À Leningrad-même, ville à laquelle la symphonie est dédiée, la création est effectuée alors que le siège dure toujours, par l'Orchestre de la radio de Leningrad, seul orchestre à être resté dans la ville pendant les hostilités, sous la direction de Carl Eliasberg[8]. Pour cela, la partition fut introduite de nuit au mois de mars, par voie aérienne, puis une équipe de copistes fabriqua le matériel d'orchestre avant que les répétitions ne puissent commencer. Les membres de l'orchestre bénéficièrent de rations alimentaires supplémentaires, tandis que des musiciens complémentaires étaient recrutés parmi les soldats pour pallier l'absence des artistes, évacués ou morts. Des musiciens ont également été rappelés du front ou, quittant leur orchestre d’origine, affectés à l’orchestre de la ville. Tout cela avec le soutien du commandant du front de Leningrad, Léonide Govorov [9]. Il y avait un important public pour le concert, composé de chefs du PCUS, de cadres de l’Armée rouge et de civils. Les citoyens de Leningrad qui ne pouvaient pas tenir dans la salle, étaient rassemblés autour des fenêtres ouvertes (on est au mois d’août, NDLR-JPR) et des haut-parleurs. Les musiciens sur scène étaient "habillés comme des choux", avec plusieurs couches de vêtements pour éviter les frissons induits par la sous-nutrition. Peu de temps avant le début du concert, les lustres électriques au-dessus de la scène ont été allumés pour la première fois depuis le début des répétitions. Dès que la salle fit silence, Eliasberg lança l'orchestre. L'exécution était de mauvaise qualité artistique, mais a été marquée par les émotions soulevées dans le public et pour son finale : quand certains musiciens chancelaient en raison de l'épuisement, le public se levait "dans un mouvement spontané remarquable, pour les encourager à poursuivre". Le concert reçu une ovation d'une heure, debout, avec Eliasberg recevant un symbolique bouquet de fleurs cultivées à Leningrad par une jeune fille. Beaucoup dans le public étaient en larmes, en raison de l'impact émotionnel du concert qui a été considéré comme une "biographie musicale des souffrances de Leningrad". Les musiciens ont été invités à un vrai repas pour célébrer le concert avec les responsables du parti. La musique de Chostakovitch a été diffusée à travers la ville, par la radio et retransmise en direct par haut-parleurs pour être entendue de la population ainsi que des forces allemandes dans un concept de guerre psychologique, une "frappe tactique contre le moral des allemands". Un soldat allemand s'est rappelé que son escadron a "écouté la symphonie des héros". "L'artillerie allemande tenta d’en perturber l’exécution mais fut réduite au silence par des tirs de contre-batterie soviétiques, à la grande joie des Léningradois". Eliasberg a, plus tard, rencontré certains allemands qui étaient postés à l'extérieur de Leningrad pendant le concert, qui lui ont dit qu'ils ont compris qu’ils ne pourraient jamais s'emparer de la ville : "Who are we bombing ? We will never be able to take Leningrad because the people here are selfless". La création de Leningrad a été considérée par la critique musicale comme l'une des plus importantes représentations artistiques de la guerre, en raison de ses effets psychologiques et politiques. Le spécialiste de la musique de Chostakovitch, Laurel Fay[10], affirme que ce concert fut "un événement légendaire en lui-même". Le Journaliste Michael Tumely l'appelle "un moment légendaire dans l'histoire soviétique, politique et militaire". Le critique américain Dhuga [11], quant à lui, écrit que ce concert "fut ressenti par la population – et bien sûr, par les autorités soviétiques – comme le prélude à la victoire finale sur les allemands". Eliasberg d'accord avec l'appréciation de Dhuga, disait que "toute la ville a retrouvé son humanité à ce moment, nous avons triomphé de l'inhumaine machine de guerre Nazie». Le compositeur reçut un Prix Staline pour cette symphonie, en 1942. Une réunion des musiciens survivants a été organisée en 1964 et en 1992 pour commémorer l'événement.

La bataille du désenclavement (août 42- janvier 44)

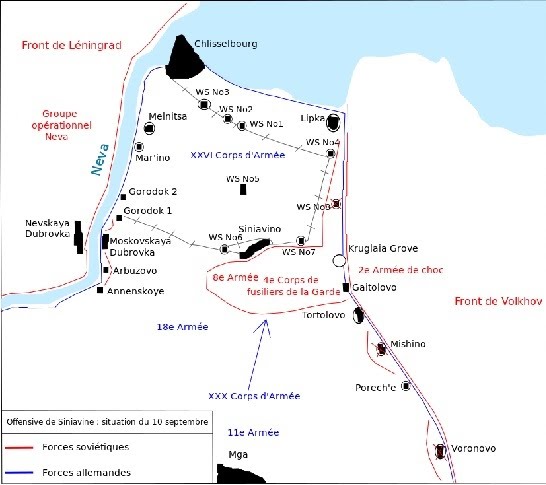

En perçant le front soviétique à Mga, atteignant les rives du lac Ladoga à Schlüsselburg, les Allemands réussirent le blocus mais si le rapport des forces changent, les armées nazies vont se trouver prises en tenaille entre le front de Leningrad, à l’ouest, et le front de Volkhov, à l’est. D’ailleurs, dès le début de l’année 1942, les Soviétiques tentèrent de desserrer l’étreinte nazie. Puis le 19 août 1942, c’est l’offensive de Siniavino jusqu’au 10 octobre. Avec entrée en scène des premiers fameux chars T34, des premières Katioucha mais les nazis avaient fait remonter de Crimée, toute l’artillerie lourde de ce front où ils furent victorieux. Voir ce lien d’où est extraite cette carte qui permet les localisations :https://fr.Wikipédia.org /wiki/Offensive_Siniavino_(1942).Le

12 janvier 1943, l'Armée Rouge mène l’opération Iskra

(l’Étincelle) et réussit à briser le goulot d'étranglement entre Siniavino et la rive du lac Ladoga, recréant ainsi une

connexion terrestre à partir de Leningrad le long de la rive du lac Ladoga, pour la première fois

depuis septembre 1941. A cette date, toute l’attention des nazis est centrée

sur le front de Stalingrad. Cela a permis des initiatives soviétiques sur le front

de Leningrad. Initiatives qui avaient aussi pour finalité d’empêcher les Nazis

d’apporter des secours à l’armée de Von Paulus, cernée à Stalingrad. La