L’Amérique latine à la veille de l’indépendance (1808) 1ère partie « Alerte, alerte, l’épée de Bolivar parcourt toute l’Amérique Latine ».

La vie de Simon Bolivar se confond, pour l'essentiel, avec le combat qu'il a mené pour l'émancipation des colonies américaines de l'Espagne. La séduction du personnage et l'éclat de son rôle historique expliquent la persistance, jusqu'à nos jours, d'un mythe bolivarien en Amérique du Sud. Pour dire la noblesse morale du personnage, je ne vois pas mieux que de citer sa réponse à l’un de ses lieutenants qui lui proposait de se faire couronner : « Je ne suis pas Napoléon et ne veut pas l’être. Je ne veux pas davantage imiter César et encore moins Iturbide. De tels exemples me semblent indignes de ma gloire. Le titre de Libérateur est supérieur à tous ceux dont puissent se glorifier ces hommes. C’est pourquoi il m’est impossible de l’avilir » (lettre du 6 mars 1826). ASPECTS GÉNÉRAUX DES LUTTES INDÉPENDANCE EN AMÉRIQUE LATINE

Le grand mouvement de l'indépendance soulève tout le continent, mais il serait évidemment absurde de croire qu'il est partout et à tout moment de même force et de même niveau politique. Il est varié dans son ampleur, dans ses problèmes, dans sa composition sociale essentielle. Mais son caractère commun est décisif : il a partout un sens national. Y prennent part les paysans, les esclaves noirs, les artisans, les commerçants, les propriétaires fonciers, les intellectuels. Même le bas clergé, au moins en partie, d'où surgiront des leaders comme Miguel Hidalgo y Costilla, José-Maria Morelos y Pavon, Matamoros, et quelques autres. Des exceptions, il est vrai; car la hiérarchie catholique et ses prêtres soutiennent dans leur majorité les colonisateurs contre leur peuple. (Mais) au Pérou, par exemple, à la veille des combats décisifs, toute la population participe au ravitaillement, à l'armement et à l'équipement de l'armée qui va affronter les royalistes (comprendre l’armée espagnole présente en Amérique au nom du roi d’Espagne, JPR). Partout, dans le pays, on amoncelle les victuailles, on file la laine et on tanne le cuir, on fabrique des équipements militaires, on répare les armes, les selles et harnais ; les femmes confectionnent chemises, pantalons et tuniques pour les soldats. La tendance générale des Amériques est celle qui, contre la domination coloniale, unit toutes les couches de la société en un combat commun. "Ici il faut bien s'entendre. Est-il exact, comme certains auteurs le soutiennent, que pour l'essentiel les dirigeants du grand mouvement d'indépendance des Amériques sont des Créoles séparatistes, mais en même temps opposés à leur peuple et soucieux exclusivement des intérêts égoïstes d'une mince couche privilégiée des sociétés coloniales ? Que Bolivar, San Martin, O'Higgins n'expriment que les besoins des privilégiés, estancieros [1] et autres de même que Moreno, Beigrano et en général les chefs libérateurs ? Il est vrai que presque toujours ces leaders Insurgents ne sont pas issus des couches travailleuses de la colonie, qui; on le sait, ne jouissaient pas de droits civiques. Et il n'est pas aventuré de penser, l'histoire le prouve dans ses péripéties, que leur origine sociale donne à leur attitude politique une marque certaine. Mais le sens profond de l'histoire, surtout dans les périodes de grandes mutations révolutionnaires, montre assez que l'origine de classe ne détermine pas forcément la conscience ; on pourrait, ne serait-ce que de Robespierre à Lénine, en passant par Marx et Engels, en donner maints exemples édifiants. Le fait est, indiscutable, que des hommes comme Bolivar, Miranda, Páez au Venezuela, Hidalgo et Morelos au Mexique; San Martin, O'Higgins, Beigrano, Moreno et Artigas dans le sud du continent; Francia au Paraguay; Francisco Morazán en Amérique Centrale ont joué, en dépit de leur filiation aristocratique ou bourgeoise, un rôle totalement progressiste".[2] A ce discours quelque peu épique et unanimiste, on peut opposer celui de l’universitaire anglais John Lynch qui met en avant "la cascade de mépris" constatée par Humboldt (cf. 1ère partie ; lien L’Amérique latine à la veille de l’indépendance (1808)) au sein d’une pyramide sociale rigide et bigarrée et donc qui met en avant aussi les conflits de classes et d’intérêts. "Quelle sorte de révolution s'est donc produite en Amérique espagnole entre 1810 et 1830 ? Jusqu'à présent, ce sont surtout le côté héroïque et les aspects politiques de l'indépendance qui ont été mis en valeur, en particulier le rôle des grands généraux libérateurs, Bolivar, San Martin ou Sucre. Cependant, ces révolutions politiques furent aussi de terribles commotions sociales et économiques : on s'intéresse davantage aujourd'hui aux acteurs des guerres d'indépendance, on s'interroge sur l'attitude des différents groupes sociaux et sur leurs intérêts respectifs. Ainsi commence à être mieux connu le rôle exact des Créoles, ces Blancs nés aux colonies, qui se disaient descendants des conquistadores, se trouvaient écartés des fonctions politiques par les Espagnols métropolitains. On comprend mieux aussi, au cours de ces événements, l'attitude des esclaves, des « gens de couleur» et des communautés indigènes. Qui donc s'est réellement battu dans les guerres d'indépendance ? A qui ont-elles profité ? "[3] La suite le montrera : les grands vainqueurs sont les créoles et leurs propriétés, mais les esclaves ont été libérés dans de nombreux pays accédant à l’indépendance et ce fait même montre que l’on ne saurait porter un jugement unilatéral. Au demeurant, Lynch rejoint G. Fournial : "A travers toute l'Amérique espagnole, les Créoles, tôt ou tard, prirent l'initiative politique afin de contrecarrer ou de prévenir toute révolution populaire. Dans leur guerre contre le pouvoir colonial, c'est vrai, il leur fallut mobiliser Noirs, Indiens et sang-mêlé pour constituer leurs armées, mais ils le firent sans jamais renoncer aux instruments du pouvoir et sans laisser à aucune de ces classes la possibilité d'accomplir sa propre révolution". Reste à savoir, pour nous, comment s’est situé Simon Bolivar dans cette problématique. Homme d’une classe ? homme d’une nation ? homme de tout un continent ?

LA CAPITAINERIE-GÉNÉRALE DU VENEZUELA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Venezuela1810.JPG : carte de 1810 John Lynch présente de la manière suivante la situation singulière du Venezuela, sachant que dans cette immense Amérique latine, la situation est loin d’être identique au Mexique, au Pérou, dans les pays du Rio de la Plata, au Brésil, etc… Je m’attache ici au Venezuela et à S. Bolivar. "Au Venezuela, la situation sociale était encore plus explosive qu'au Mexique ou au Pérou, car la partie non blanche de la population était composée non d'Indiens sans ressources, mais de Noirs et de mulâtres libres et ambitieux, désignés parfois sous le nom de pardos ou castas ; ils constituaient la majorité de la population et rivalisaient directement avec les Blancs dans la lutte pour le pouvoir social et politique. De surcroît, l'économie de plantation vénézuélienne était tributaire d'une main-d’œuvre d’esclaves, qui montrait des signes croissant d’agitation. Vers 1800, sur une population totale de 898.000 âmes, on comptait 61 pour 100 de pardos et d'esclaves, et 20 pour 100 de Blancs. L'aristocratie vénézuélienne, constituée par un groupe relativement restreint de Blancs, propriétaires terriens ou négociants -surtout dans les ports-, s'opposait farouchement à la progression de la gente de color. Elle rejetait un nouveau code des esclaves, protestait contre la pratique du gouvernement espagnol consistant à accorder un brevet de blancheur à certains sang-mêlé, et s'opposait à l'instruction du peuple. Pour le conseil municipal de Caracas, les lois des Indes "ne veulent pas que les pardos, tout libres qu'ils sont, vivent sans maître"". Ces préjugés se trouvèrent confirmés par la violence de la révolte noire de Coro en 1795 : les insurgés occupèrent les haciendas et tuèrent tous les propriétaires blancs dont ils purent s'emparer. Et en 1797, les Créoles du Venezuela protestèrent non seulement contre les partisans espagnols du monopole, mais aussi contre la complaisance dont faisaient preuve, à leurs yeux, les dirigeants coloniaux espagnols envers "les mulâtres, ou pardos, et l'ensemble de la classe inférieure, afin d'amoindrir le prestige dont jouissent les vieilles familles distinguées et honorées". Cette dernière citation est très intéressante et explique pourquoi la métropole aura, au début du moins, le soutien de "la classe inférieure" contre l’aristocratie créole. Une fois commencée la désintégration du gouvernement espagnol lui-même, à partir de 1808, la situation sembla plus dangereuse encore aux Créoles. C'est pourquoi, sans plus attendre, ils occupèrent le vide politique et affirmèrent leur prépondérance. Le mouvement pour l'émancipation politique au Venezuela s'accompagna de la lutte des esclaves pour leur propre affranchissement, lutte animée par une haine raciale intense qui donna lieu à de violents excès sur les personnes et les biens. Alexandre de Humboldt affirma que l’aristocratie des planteurs du Venezuela étaient opposée à l’indépendance parce "qu’elle croyait qu’en cas de révolution, elle risquait de perdre ses esclaves". Ces très riches planteurs "préféreraient encore une domination étrangère à un gouvernement par des Américains de la classe inférieure"[4]. Francisco de Miranda - vénézuélien admirateur de la révolution française de …Dumouriez, ce qui explique bien des choses - disait : "Nous avons sous les yeux deux grands exemples : les révolutions américaine et française. Imitons prudemment la première - qui conserva l’esclavage, JPR - et évitons soigneusement la seconde - qui l’abolit, JPR ". Le conflit racial terrifiait la société blanche, l’exemple d’Haïti est encore dans tous les esprits, les Créoles sont peu enclins à se battre pour l’abolitionnisme. C’est pourquoi les Créoles craignaient la révolution. Ils ont dû se battre sur deux fronts : contre l’Espagne et contre les masses. Bolivar se fit l’écho de cette crainte : "nous avons une poudrière à nos pieds. Qui contiendra les classes opprimées ? Les esclaves briseront leur joug, chaque nuance de peau cherchera à s’assurer la domination".

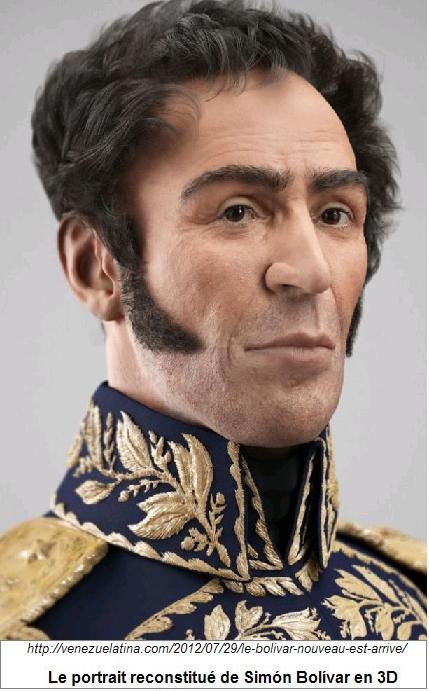

Quelques éléments biographiques sur le jeune Simón Bolivar Simón Bolivar est né à Caracas en 1783. Il appartient à une des plus anciennes familles créoles de l’Amérique espagnole. Sa riche famille, d’origine basque, s'était établie en Amérique en 1587. Ses ancêtres avaient possédé des encomiendas, exercé des charges municipales et des emplois de la Couronne et réussi à se constituer de grands domaines fonciers. Cette aristocratie créole veut jouer un rôle plus important dans la gestion des affaires. En 1799, Simon Bolivar quitte le Venezuela pour l'Espagne, puis la France. De retour à Caracas en 1803, veuf à 20 ans et sans enfant, il repart aussitôt pour l'Europe. Il y mène la vie facile d'un riche fils de famille, mais s'intéresse de plus en plus à la politique. Le spectacle des bouleversements révolutionnaires, l'influence de Carreno Rodriguez, son compagnon de voyage et professeur de grammaire, disciple de J.-J. Rousseau, le fortifient dans ses sentiments favorables à la démocratie. Il s'affilie à la franc-maçonnerie. Il est témoin à Milan du couronnement de Napoléon comme roi d'Italie, mais il n'a pas voulu assister au sacre de l'Empereur à Notre-Dame. C'est à Rome qu'il prête le serment de libérer l'Amérique de la domination espagnole (1805), serment connu sous le nom du Monte Sacro. En 1807, le jeune Bolivar est de retour au Venezuela : la première tentative de Francisco de Miranda contre le gouvernement colonial venait d'échouer (1806). Tout en administrant ses propriétés, Bolivar participe aux conspirations que prépare l'aristocratie créole et auxquelles l'effondrement de la monarchie des Bourbons d'Espagne donne, après 1808, une nouvelle vigueur. Ce n'est qu'en 1810, toutefois, que Bolivar s'engage vraiment dans l'action politique. Il adhère à la Société patriotique.

LES ÉTAPES DE LA GUERRE D'INDÉPENDANCE MENÉE PAR SIMON BOLIVAR.

A. La 1ère république vénézuélienne 1810- 1812 Ce sont peut-être les évènements de Caracas qui ont créé le schéma par lequel on raconte le déroulement de la première étape révolutionnaire en Amérique Latine. Arrivée rocambolesque de la nouvelle de la destitution de 1808, de l’abdication de Charles IV en faveur de Ferdinand VII. Le 19 avril 1810, les membres du Cabildo de Caracas décidèrent de constituer une Junte Conservatrice des droits de Ferdinand VII (appelée aussi Junte Suprême de Caracas) et destitue le capitaine général V. Emparan. Bolivar milite pour l’indépendance alors que d’autres créoles restent légitimistes. Puis la junte - qui réalise qu’elle relève d’un principe démocratique (pouvoir local face au pouvoir royal) - adopte une constitution indépendantiste et un congrès fondateur de la 1ère république se tient le 5 juillet 1811. Les nouveaux dirigeants créèrent une sorte de Garde nationale chargée de surveiller les esclaves et de prévenir toute émeute (inspiration parisienne). Les royalistes jouèrent sur cette opposition. John Lynch écrit : "le soulèvement des esclaves contre leurs maîtres créoles dans les plantations côtières fut encouragé par les royalistes, clergé inclus [5], et contribua en fait à la restauration du pouvoir royal espagnol". Cette première république est au fond très bourgeoise et pose immédiatement le principe de propriété comme universel et intangible. Or, écrit

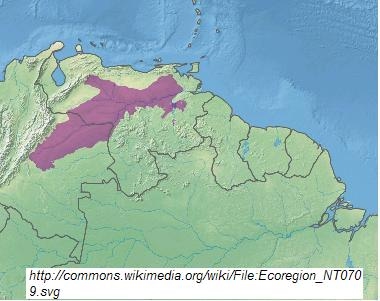

Lynch : "dans les llanos - les grandes plaines (en violet sur la carte ci-contre)- la question de la réforme agraire ne se pose pas. La population - un mélange de souches indienne, blanche et noire - vivait disséminée d'immenses étendues, et avait des activités agricoles limitées. Durant la période coloniale, une bonne partie du bétail était laissée en liberté, à l'état sauvage, sans propriétaires. Et les llaneros n'étaient pas des hommes de ranch, mais chasseurs. Pour eux, la richesse se trouvait davantage dans le bétail que dans la terre, et ils avaient sur ce bétail des droits coutumiers[6]. Or en 1811, la Première République publia ses Ordenanzas de llanos, qui visaient à consolider et à protéger la propriété privée encore récente dans la région. La nouvelle législation infligeait une amende et cent coups de fouet à quiconque violerait la propriété privée. Autrement dit, il devenait impossible de chasser ou de rassembler du bétail sans une autorisation écrite du propriétaire du sol. Par cette mesure, le pouvoir voulait lier la possession du bétail à celle de la terre, abolir les usages coutumiers et favoriser l'extension de la propriété privée dans les llanos. Il s'en prenait directement aux droits coutumiers dont bénéficiaient depuis longtemps les Ilaneros, et ce dans le but de les réduire à l'état de peones semi-esclaves, en les obligeant à porter une carte d'identité, à se fixer dans un ranch et à dépendre de la volonté du patron. Voilà pourquoi les llanos s'étaient ralliés à Boves contre la République : pour défendre leur liberté et leur bétail". Les royalistes avaient un nouveau capitaine général, D. Monteverde, qui sut exploiter cette aide fournit par Boves et qui, fort de son armée régulière, reconquit peu à peu le pays et vainquit Francisco de Miranda qui d’ailleurs ne combattit pas mais capitula (25 juillet 1812). La capitulation de San Mateo fut gardée secrète pour permettre à Miranda de s’embarquer pour la Nlle - Grenade. Quand ils l’apprirent, les républicains considérèrent cela comme une trahison - ce qui est fort probable compte tenu de la mollesse idéologique de Miranda à l’égard de la révolution indépendantiste, cf. supra - et "Miranda fut arrêté à La Guaira par Bolivar et ses amis et tomba entre les mains du général espagnol Monteverde" (Jean Cames) [7].

B. La lutte contre l’Espagnol 1813 -1816 Lui-même parvient à se réfugier à Carthagène; il y rédige le célèbre mémoire (15 déc. 1812), où il tire la leçon des échecs et trace un programme d'action. "Son mémoire précède de peu son entrée en campagne. Il reste un modèle d’analyse et de dialectique historique".[8] Provincialisme contre pouvoir central, levée forcée des recrues dans les llanos, leur rébellion récupérée par les prêtres et les royalistes - pour qui travaille Boves -, anarchie dans les villes, tout cela explique l’échec final. Mots d’ordre : Indépendance et Autorité !

La "Campagne admirable" C'est dans la défense victorieuse de la Nouvelle-Grenade (actuelle Colombie) contre les Espagnols que s'affirment ses talents militaires. De là, il attaque de nouveau le Venezuela et reprend Caracas (6 août 1813) [9], après la Campagne admirable, où il parcourt avec ses troupes 3.000 km en quelques mois, marquée par d'inexpiables cruautés. En effet, aux horreurs de la répression royaliste et aux excès des llaneros de Boves, Bolivar répond en décrétant la "guerre à mort" contre les Espagnols et leurs partisans (Trujillo, 15 juin 1813). "Et vous, Américains, que l'erreur ou la perfidie ont écartés des voies de la justice, sachez que vos frères vous pardonnent et regrettent sincèrement vos égarements, intimement persuadés que vous ne pouvez être coupables et que seuls l'aveuglement et l'ignorance où vous ont tenus jusqu'à présent les auteurs de vos crimes, ont pu vous y conduire. "Espagnols et Canariens, attendez-vous à la mort, même si vous restez neutres, si vous n'agissez pas activement pour la liberté de l'Amérique. "Américains, comptez sur la vie, même si vous êtes coupables" (cité par G. Fournial). Boves avait un comportement proche du bandit. Celui de ses troupes était à l’avenant. Mais Bolivar tient à éviter une analyse en termes de guerre civile ou de troubles incontrôlés. Il veut définir la guerre en termes de guerre internationale entre Américains et Espagnols. Pour cela, il est aidé par la philosophie des Lumières qu’il a fait sienne. L’homme est bon et non pas corrompu par le péché originel comme le pensent les Traditionalistes. Le llanero qui combat les patriotes est trompé ou ignorant de la réalité. Il suffit de l’éclairer et il rejoindra le bon combat. Il ne peut être l’ennemi. Bolivar reçoit, en octobre, le titre de Libertador, mais ne parvient pas à consolider le contrôle des "patriotes" sur un pays profondément divisé. Après une année de furieuses batailles, il doit évacuer Caracas (juillet 1814) et quitter le Venezuela (oct. 1814) "tombant sous les coups des bandes de llaneros du fameux caudillo royaliste Tomas Boves" (J. Lynch).

L’exil et le temps de la réflexion Après un passage par la Nouvelle-Grenade, Bolivar doit se retirer à la Jamaïque (mai 1815). Il rédige une série de lettres, dont la plus connue est la Lettre à un habitant de la Jamaïque (Kingston, 6 sept. 1815) qui résume ses idées politiques : refus de la monarchie, union du Venezuela et de la Nouvelle-Grenade en une république de Colombie, régime démocratique autoritaire, alliance des nations américaines. À défaut du concours des Anglais, il reçoit celui de Pétion, président de la République noire d'Haïti. Ce dernier promet une aide logistique et armée aux Insurgents vénézuéliens à condition que les esclaves soient libérés. En mai 1816, Bolivar débarque dans l'île de Margarita avec une poignée d'hommes. Nouvel échec, nouvel exil. Le Venezuela et la Nouvelle-Grenade sont solidement tenus par l'armée espagnole de Morillo. "Sa réflexion le conduit à la nécessité d'offrir au peuple un programme qui soit le sien. Il avait en 1813 libéré 1.500 esclaves, les "siens "; il se prononce alors pour l'émancipation de tous les esclaves, pour une réforme des impôts qui écrasent les Indiens, et pour une administration centralisée et rigoureuse. Ces idées se trouvent dans sa célèbre Lettre de la Jamaïque du 6 septembre 1815 dans la proclamation qu’il publie à Caracas le 6 juillet 1816 : "La partie déshéritée de nos frères, qui jusqu'aujourd'hui gémissait sous le joug de l'esclavage, est libre dorénavant. La nature, la justice et la politique exigent la libération des esclaves. Dans l'avenir, le Venezuela n'aura qu'une seule classe d'hommes : tous seront citoyens".[10] À la fin de 1816, le succès d’insurgés patriotes face à un gros contingent royaliste permet à Bolivar de revenir au Venezuela. "Volte-face étonnante" écrit Aubrun, non sans poésie, "à peine Morillo, le général envoyé de la Péninsule, a-t-il débarqué avec ses dix mille hommes que surgit Bolivar, à la tête d’Indiens et de noirs, hérités de son adversaire Boves, pour empêcher l’Espagne de rétablir sa loi et sa paix. Les classes, les races ennemies de l’Amérique se rencontrent toutes dans une haine commune. Un pacte tacite les lie, par quoi s’achève la paix sociale : Páez, Marino, au nom de leurs montoneras (guérilleros), rendent hommage à Bolivar, nommé dictateur, et celui-ci affranchit les esclaves qui consentent à s’enrôler dans l’armée de la Libération".

Polémique sur l’esclavage Ce dernier mot d’Aubrun fait rebondir sur le problème de l’esclavage. On sait que beaucoup de Créoles ne sont pas abolitionnistes. Le texte même d’Aubrun pourrait être interprété de la manière suivante : « on vous accorde la liberté, à condition que vous vous engagiez dans l’armée ». John Lynch manie la perfidie en bon homme d’Albion. Il écrit : "On allait recruter parmi les esclaves noirs, offrant l'affranchissement en échange du service militaire. Liberté à vrai dire toute relative... (sic). Même Bolivar, tout humaniste qu'il était, subordonnait l'émancipation à la conscription. Ses fameuses proclamations de 1816 alors qu'il se trouvait à Haïti pour organiser une nouvelle expédition au Venezuela, appelaient les esclaves à conquérir leur liberté en ralliant les forces républicaines". Mais Bolivar était devenu un abolitionniste convaincu. « C’est folie qu’une révolution pour la liberté s’efforce de maintenir l’esclavage ». Sur le problème de l’engagement dans l’armée, Bolivar apporte des arguments plein de bon sens qui ne justifient par les railleries de Lynch qui cite d’ailleurs lui-même les propos du Libertador. En 1820, après la bataille de Boyacá qui libère la Colombie et le Venezuela, (Bolivar) ordonne au général Santander, qui manque d'enthousiasme, de procéder au recrutement de cinq mille esclaves en Colombie occidentale : "Est-il rien de plus approprié ou de plus juste dans l'acquisition de la liberté que de se battre pour elle ? Est-il rationnel que seuls des hommes libres meurent pour la libération des esclaves? Ne convient-il pas que les esclaves conquièrent leurs droits sur le champ de bataille et que leur nombre redoutable soit réduit par un processus à la fois juste et efficace ? Au Venezuela, nous avons vu mourir la population libre et survivre les esclaves. Je ne sais si cela est politique, mais ce que je sais en revanche, c'est que si nous ne recrutons pas d'esclaves à Cundinamarca (région de Bogota que tiennent encore les Espagnols, JPR), le même phénomène se reproduira» ". Dans son combat, Bolivar put donc compter sur les Créoles indépendantistes, sur les pardos mais aussi sur les Llaneros dont le rôle fut décisif lors de la bataille contre les espagnols à Carabodo, en 1821, et à Junin, en 1824. À cette date, il commandait aussi des bataillons d’esclaves noirs au Venezuela et en Nouvelle-Grenade. G. Fournial poursuit sur le ton de l’épopée : "Résultat évident: en 1819, cinq mille Noirs peuvent être appelés dans l'armée libératrice. Non seulement désormais ils vont combattre, mais devenir parfois officiers. Le lieutenant Pedro Camejo est le "Premier Noir", tombé à la bataille de Carabodo. Et le général Páez dira que ces esclaves enfin libérés "ont écrit beaucoup de pages glorieuses et héroïques de l'histoire de notre indépendance". Le même Páez, d'ailleurs, avait confisqué dans la région de l'Apure - où il commandait les valeureux Ilaneros - les terres des ennemis de l'indépendance, et Bolivar approuvait cet acte, l'étendant même au bénéfice de tous ses soldats. II ne fait aucun doute que cette politique favorable aux masses populaires exerce alors une heureuse influence sur le cours de la guerre dans toute la Nouvelle-Grenade".

C. Le héros triomphant : 1817 - 1824 Instruit par l'expérience, Bolivar décide de se constituer, sur l'Orénoque, une base inexpugnable. C'est là qu'il donne la mesure de son génie politique et militaire. II impose aux patriotes divisés son autorité dictatoriale, soumet par la force les généraux rebelles et fait de la ville d'Angostura le siège de son gouvernement, qui communique aisément avec le monde extérieur par la vallée de l'Orénoque. À la fin de juin 1817, il reprend la guerre contre les royalistes et réussit, grâce à l'appui du chef guérillero Páez, à rallier à sa cause la cavalerie irrégulière des Llaneros. Il entreprend alors une double action. Soucieux de donner à son pouvoir un caractère constitutionnel, il réunit en congrès à Angostura les députés des provinces vénézuéliennes (15 févr. 1819) : occasion pour lui de réaffirmer les principes de son action politique, de se faire élire président et de renforcer sa position vis-à-vis de l'étranger, autrement dit, d’assurer sa légitimité interne et externe tout à la fois. Sur le plan militaire, il conçoit et exécute un plan audacieux: la traversée de la plaine vénézuélienne, pour déboucher sur les hauts plateaux de Nouvelle-Grenade; il y bat les Espagnols à Boyacá (7 juillet 1819) et prend Bogota. À Angostura, il fait proclamer là république de Grande-Colombie. La révolution libérale en Espagne entraîne la conclusion d'un armistice de six mois ; à la reprise des hostilités, Bolivar remporte la victoire décisive de Carabodo (24 juin 1821), qui assure l'indépendance du Venezuela. Cependant, tandis que le premier Congrès colombien, réuni au Rosario du Cúcuta, le réélit à la présidence de la Grande-Colombie, Bolivar soumet les populations loyalistes du Sud et conquiert, secondé par Sucre, la province de Quito, qui s'incorpore à la République grand-colombienne (1822). À l'entrevue de Guayaquil (juillet 1822), San Martin - autre grand Libertador, venu du Chili par voie de mer (voir carte) - s'efface devant Bolivar et lui laisse la gloire de parachever l'indépendance du Pérou, que scellent les victoires de Bolivar à Junin (7 août 1824) et de Sucre à Ayacucho (9 déc. 1824). A Ayacucho, l’armée du général Sucre comptait une forte proportion d’anciens esclaves. Saluons en Bolivar, homme des Lumières françaises, un double libérateur : celui qui dirigea l’émancipation de l’Amérique latine et celui qui fit faire à l’abolition de l’esclavage un formidable bond en avant.

[1] Grand propriétaire foncier. [2] Georges FOURNIAL, journaliste, « L’Amérique latine », paru dans le volume de la collection « L’humanité en marche », distribuée par les éditions MARTINSART, 1971. [3] John LYNCH, directeur de l’Institute of Latin American Studies, université de Londres, « L’indépendance de l’Amérique espagnole (1808-1826) », revue L’Histoire, n°32, mars 1981. [4] Cité par John LYNCH. [5] Le 26 mars 1812 eut lieu un terrible tremblement de terre qui frappa durement Caracas la rebelle et épargna des villes réputées royalistes. Le clergé traditionaliste eut vite fait d’en attribuer la cause à « la colère de Dieu » en parlant de vengeance divine, Dieu qui exige le retour à l’ordre ancien qui est Sa vraie création... [6] A lire : CRIST Raymond E., « Le Llanero (Etude de l'influence du Milieu géographique) », article paru dans la Revue de géographie alpine, année 1935, Tome vingt-trois, numéro 1, pages 97 - 114. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rga_0035-1121_1935_num_23_1_5136 [7] "Bolivar et les peuples de Nuestra America : Des sans-culottes noirs au Libertador", Colloque de Schœlcher (Martinique) et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), 14-17 avril 1983, présenté par Alain Yacou, P.U. de Bordeaux, 1990. Communication de Jean Cames et Serge Erimée (le texte de Jean Cames est en ligne). [8] AUBRUN Charles-V., «Bolivar et la Révolution américaine », In Bulletin Hispanique, Tome 38, N°2, 1936. pp. 173-207. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hispa_0007-4640_1936_num_38_2_2721 [9] On parle alors de la « seconde république vénézuélienne ». [10] Extrait du texte de Georges Fournial. |