-

1919 : naissance de l'Organisation internationale du Travail.

UN SIÈCLE DE NORMES INTERNATIONALES POUR PROMOUVOIR LA "JUSTICE SOCIALE"

L’Organisation internationale du travail (OIT) voit le jour en

1919, au lendemain des horreurs de la Première Guerre mondiale ...

Publié à 11 juin 2019, 03:13 par Jean-Pierre Rissoan

-

Vers une ploutocratie mondiale ? (2ème partie)...

à lire d'abord : Vers une ploutocratie mondiale ...Le Richistan toujours plus coupé du monde Thomas LemahieuLundi, 18 Janvier, 2016L'Humanité Dans

une étude divulguée ce lundi, Oxfam ...

Publié à 13 sept. 2018, 07:25 par Jean-Pierre Rissoan

-

Vers une ploutocratie mondiale ...

INÉGALITÉS EXTRÊMES : DÉMOCRATIE EN DANGER

par Stéphane AUBOUARD

Mots clés : inégalités, davos, forum économique

mondial, rapport

oxfam,

Tandis

que s’ouvre aujourd’hui la 44° édition du forum économique mondial ...

Publié à 27 juil. 2016, 09:50 par Jean-Pierre Rissoan

-

Inégalités : le retour des pharaons...article du MONDE DIPLOMATIQUE

je publie cet article du Diplo, comme disent les gens branchés, article qui va parfaitement dans le sens de ceux de cette série et que j'avais intitulés 1914 -2014 ...

Publié à 15 mai 2013, 05:39 par Jean-Pierre Rissoan

-

1914 -2014 : patrimoines et revenus du patrimoine, ça explose !

publié le 23 oct. 2012 19:20 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 5 nov. 2012 19:05

]

les chapeaux d' Ascott, photo du film "My fair lady".

L ...

Publié à 16 janv. 2019, 01:16 par Jean-Pierre Rissoan

-

les marchés financiers ? c'est l'oligarchie !

publié le 8 mars 2012 10:34 par Jean-Pierre Rissoan

par Geoffrey

GeuensEt d’abord qui est Geoffrey

Geuens ?

Chargé de

cours au département "arts

et sciences de ...

Publié à 22 févr. 2013, 01:48 par Jean-Pierre Rissoan

-

SUR LA PISTE DES NANTIS : Baisses d'impôt, retour aux fortunes d'antan, par Th. PIKETTY

publié le 24 oct. 2012 11:50 par Jean-Pierre Rissoan

Soucieux du respect qu’on doit à

un auteur et à son texte, je publie intégralement l’article de ...

Publié à 22 févr. 2013, 01:48 par Jean-Pierre Rissoan

-

MAIS QUI SONT LES AGENTS DES MARCHES FINANCIERS ?

publié le 15 nov. 2011 18:30

par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 21

nov. 2011 12:01

]

Cet

article est un daille-geste

-un digest, si vous préférez ...

Publié à 22 févr. 2013, 01:48 par Jean-Pierre Rissoan

-

L' envolée des fortunes...

publié le 24 nov. 2011 12:24

par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 24

nov. 2011 23:22

]

Mme

Deborah Hargreaves est

présidente du groupe britannique de recherche sur ...

Publié à 22 févr. 2013, 01:48 par Jean-Pierre Rissoan

|

publié le 11 juin 2019, 03:13 par Jean-Pierre Rissoan

UN SIÈCLE DE NORMES INTERNATIONALES POUR PROMOUVOIR LA "JUSTICE SOCIALE"

L’Organisation internationale du travail (OIT) voit le jour en

1919, au lendemain des horreurs de la Première Guerre mondiale, avec la

conviction qu’ "une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la

justice sociale". Les piliers de son action sociale reposent sur la

législation du travail, la redistribution et la négociation collective (syndicalisme et

dialogue social). En 1946, l’ OIT est la seule institution de l’ONU à

avoir une structure tripartite : les gouvernements, les travailleurs et les employeurs y sont

représentés à parts égales. Les centaines de normes internationales

définies par ses États membres constituent des références dont peuvent se saisir les travailleurs,

les travailleuses et leurs représentants. Après la chute du mur de

Berlin et du bloc soviétique, l’organisation fait face à de nouveaux

défis avec la globalisation néolibérale de l’économie, dont ses acteurs

considèrent la faiblesse des salaires et des protections sociales comme des atouts. En 2002, elle crée une commission sur la dimension sociale de la mondialisation. Ces récentes années, l’ OIT s’est efforcée de s’adapter à l’évolution des événements. À ce

jour, les travailleurs sans contrat des plateformes numériques sont peu

couverts par les conventions de l’institution.

Émanation

du traité de Versailles en 1919 au sortir de la Première Guerre

mondiale, l’Organisation internationale du travail (OIT) célèbre ces

jours-ci à Genève (Suisse) son centenaire en grande pompe. Fondé sur

l’idée qu’« il ne saurait y avoir une paix universelle et durable sans

un traitement décent des travailleurs », cet organisme d’un genre un peu

spécial du fait de son tripartisme – employeurs, salariés et États y

disposent de représentants à égalité – a non seulement survécu aux

guerres et aux mutations géopolitiques, mais a surtout produit quantité

de normes qui ont contribué à améliorer le sort des travailleurs dans le

monde. Pourtant, face aux offensives réactionnaires, à l’aggravation du

dumping social et aux évolutions techno-logiques de ces dernières

décennies, cette agence de l’ONU semble incapable de réguler certains

des excès les plus manifestes du patronat. En dépit de ces limites

évidentes, nombre de travailleurs, y compris en France, continuent de se

saisir de l’OIT comme d’un outil de résistance face à la dégradation de

leurs conditions de travail.

Car, réforme après réforme, la casse du Code du travail

dans l’Hexagone a été telle que le caractère juridiquement contraignant

des conventions OIT, dont la France est signataire, sert de plus en plus

de point d’appui aux salariés devant les juridictions nationales.

L’exemple le plus récent et le plus médiatisé a été la fronde des

prud’hommes contre le barème instituant un plafonnement des indemnités

accordées aux salariés dont le licenciement est reconnu sans cause

réelle et sérieuse. Introduite par les ordonnances Macron en 2017, cette

mesure, qui prive le juge d’une appréciation réelle et individualisée

du préjudice subi par le salarié pour favoriser une sécurisation de

l’employeur, qui connaît à l’avance le montant qu’il devra provisionner

lorsqu’il aura recours à un licenciement abusif, a été rejetée par plus

d’une quinzaine de conseils de prud’hommes ces derniers mois. Et ce,

toujours sur la base de l’inconventionnalité de cet article de loi,

c’est-à-dire que celui-ci est considéré comme entrant en violation des

articles 4 et 10 de la convention OIT 158. Ceux-ci précisent en effet

qu’« un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un

motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du

travailleur, ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de

l’entreprise, de l’établissement ou du service » et que si un

licenciement est reconnu injustifié par les autorités ou tribunaux

compétents et qu’une réintégration du salarié est jugée impossible,

« ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité

adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme

appropriée ».

L’OIT reste encore créatrice de normes internationales

C’est aussi sur une convention OIT, celle portant le

numéro 81, que s’appuient les inspecteurs du travail pour défendre leur

indépendance vis-à-vis de pressions de leur hiérarchie comme des

employeurs. C’est ainsi que l’ex-inspectrice du travail d’Annecy, Laura

Pfeiffer, s’était défendue en 2013 des interventions de l’entreprise

Tefal auprès de sa hiérarchie pour tenter de la mettre au pas. « Le

personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le

statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans

leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de

gouvernement et de toute influence extérieure indue », dispose

l’article 6 de la convention 81. Encore aujourd’hui, c’est ce texte que

les fonctionnaires du ministère du Travail invoquent pour résister aux

politiques chiffrées que Grenelle veut imposer ces derniers mois.

Mais l’OIT peut jouer en elle-même le rôle d’arbitre en

recevant directement des réclamations de la part des organisations

professionnelles d’employeurs ou de travailleurs. Ces dernières années,

la CGT avait notamment obtenu gain de cause auprès de l’agence de l’ONU,

qui avait fortement critiqué en 2007 le contrat nouvelle embauche,

ainsi que le recours aux réquisitions de salariés grévistes dans le

secteur pétrolier pendant le mouvement contre la réforme des retraites

de 2010. En 2017, la CGT et FO avaient saisi l’OIT concernant deux

dispositions introduites par la loi El Khomri de 2016 : le développement

de l’inversion de la hiérarchie des normes et les licenciements en cas

de refus d’un salarié d’appliquer un accord de préservation et de

développement dans l’emploi. Cette procédure, déclarée recevable, est

toujours en instance. En mars dernier, c’est la CGT Ford qui a décidé de

porter son combat contre la fermeture de l’usine de Blanquefort devant

l’organisation internationale, estimant que le constructeur automobile

enfreignait les engagements conventionnels de la France en matière de

justification des licenciements.

Enfin, l’OIT reste encore créatrice de normes

internationales. Pour preuve, celle qui sera âprement négociée durant

quinze jours pour ce centenaire : une nouvelle convention, la 190e,

contre les violences et le harcèlement au travail avec une

identification très forte des violences fondées sur le genre. « L’enjeu,

c’est d’avoir une norme internationale qui protège les femmes des

violences sexistes et sexuelles avec un aspect responsabilité de

l’employeur, interdiction des violences, mesures de protection des

victimes et prévention », explique Sophie Binet, membre de la CGT et

négociatrice pour le collège travailleurs. Une norme ambitieuse et

transverse qui veut aussi inclure les violences pendant le trajet menant

au travail, dans les dortoirs où sont parfois logées les travailleuses

comme les ouvrières du textile en Asie, mais aussi les violences

conjugales. Le volet recommandations précisera la mise en place de

mesures concrètes, comme celle inspirée par l’Australie et le Canada qui

impose des congés de droit pour les femmes victimes de violences

conjugales, après constatation médicale ou plainte : « Cet accès à des

congés de droit permet aux victimes d’organiser leurs démarches et de se

défendre tout simplement, argumente la dirigeante de la CGT en charge

de l’égalité femmes-hommes. Parce que la première conséquence pour une

femme victime de violences conjugales, c’est bien souvent la perte de

son emploi, ce qui l’enferme dans une spirale catastrophique. »

Les violences contre les femmes au cœur de la prochaine convention

Dans cette négociation tripartite, le camp des

travailleuses et des travailleurs a réussi à construire une plateforme

de revendications exigeante, malgré des cultures et situations très

différentes selon les pays : inverser la charge de la preuve, obtenir

une formation généralisée sur ces questions de violence, identifier et

spécifier les violences fondées sur le genre qui sont au cœur des

rapports de domination. Si le « féminisme washing », où l’art d’utiliser

l’étiquette féministe pour redorer le blason des sociétés, a pu jouer

auprès d’entreprises interpellées, la majorité des employeurs restent

réticents à toute forme de texte normatif qui empêcherait un dumping

social organisé à l’échelle mondiale. « En France, par exemple, ça fait

des années qu’on demande que ce soit un sujet de négociation obligatoire

à l’entreprise et le patronat refuse. Il y a un déni. », confirme

Sophie Binet. Quant aux États, qui doivent ratifier aux deux tiers la

norme pour qu’elle soit validée, il suffit d’écouter les saillies de

Donald Trump, Jair Bolsonaro ou Recep Tayyip Erdoğan pour comprendre que

la bataille n’est pas gagnée d’avance. « C’est un combat qui prend en

frontal et à revers cette contre-révolution conservatrice qui amène

l’extrême droite au pouvoir dans de plus en plus de pays, estime la

syndicaliste. Contrairement à ce qu’on entend parfois, ce n’est pas la

tarte à la crème et un sujet consensuel gagné d’avance, loin de là ! »

Si la campagne syndicale internationale pour instaurer une norme

mondiale contre les violences faites aux femmes avait commencé bien

avant la déferlante #MeToo, le contexte actuel la rend encore plus

incontournable. Et redonnerait à l’OIT, pour ses 100 ans, le dynamisme

de la jeunesse.

Kareen Janselme et Loan Nguyen |

publié le 22 janv. 2016, 00:52 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 13 sept. 2018, 07:25

]

Le Richistan toujours plus coupé du monde L'Humanité

Dans

une étude divulguée ce lundi, Oxfam dresse un bilan ravageur de

l’explosion de l’injustice sociale à l’échelle planétaire. Une poignée

d’ultra-fortunés détient autant de richesses que la moitié de

l’humanité. Dans

une étude divulguée ce lundi, Oxfam dresse un bilan ravageur de

l’explosion de l’injustice sociale à l’échelle planétaire. Une poignée

d’ultra-fortunés détient autant de richesses que la moitié de

l’humanité.

À

quelques jours des libations occasionnées par la noce annuelle des

grandes puissances financières et politiques à Davos (Suisse), Oxfam

jette un gros pavé dans ce marigot. Dans un rapport rendu public ce

lundi et intitulé « Une économie au service du 1 % », l’ONG, spécialisée

dans la lutte contre la pauvreté et pour la justice sociale, s’indigne

de l’explosion des inégalités à l’échelle de la planète. Selon ses

calculs, en 2015, 62 individus détiennent à eux seuls des richesses

équivalant à celles des 3,5 milliards de personnes les plus pauvres,

alors qu’il y a cinq ans les ultra-riches pesant autant que la moitié de

l’humanité étaient encore 388. Entre 2010 et aujourd’hui, la fortune de

ces 62 privilégiés, estimée à 1 760 milliards de dollars, a augmenté de

542 milliards de dollars (+ 44 %), quand la moitié la plus pauvre de

l’humanité a vu, elle, ses ressources diminuer de plus de mille

milliards de dollars (- 41 %). En élargissant un peu la focale, Oxfam

s’appuie sur des données contenues dans une étude du Crédit Suisse

révélant que les 1 % des plus riches ont désormais accumulé plus de

richesses que le reste de la population mondiale. Depuis le début du

siècle, la moitié la plus pauvre de l’humanité n’a bénéficié que de 1 %

de l’augmentation totale des richesses, alors que les 1 % les plus

riches se sont accaparés la moitié de cette augmentation.

Au cœur du dispositif, les paradis fiscaux

À partir de ces chiffres, Oxfam se livre à un réquisitoire

contre un « modèle économique fortement biaisé » en faveur des plus

fortunés. « En lieu et place du ruissellement attendu sur les couches

inférieures de la population, les revenus et les richesses sont aspirées

à un rythme alarmant par cette élite », écrit l’ONG. Au cœur du

dispositif, les paradis fiscaux – les Bermudes, les îles Caïmans,

Singapour, Panama, la Suisse, mais aussi le Luxembourg, l’Irlande, les

Pays-Bas et Jersey sont particulièrement mis en avant – garantissent que

l’argent ainsi détourné reste hors de portée des États et des citoyens

ordinaires. D’après une estimation de l’économiste Gabriel Zucman,

reprise par Oxfam, 7 600 milliards de dollars, soit plus que les PIB de

l’Allemagne et du Royaume-Uni additionnés, sont déposés sur des comptes

offshore par des particuliers. L’ONG dénonce également le boom des

pratiques d’optimisation fiscale inventées par les gestionnaires de

patrimoine qui, dans la mondialisation financière, sont comme des

poissons dans l’eau. « Seules les entreprises et les particuliers les

plus fortunés – à savoir ceux qui devraient payer le plus d’impôts – ont

les moyens de recourir à ces services et à ce maillage international

pour éviter de payer ce qui est dû, relève Oxfam. Cela pousse

indirectement les États qui ne sont pas des paradis fiscaux à alléger

leur fiscalité sur les entreprises et sur les particuliers fortunés et

ainsi à s’embarquer dans un implacable “nivellement par le bas”.

L’assiette fiscale diminue du fait de cette optimisation généralisée, et

ce sont les budgets des gouvernements qui en subissent les effets,

engendrant des coupures dans les services publics de première nécessité.

Les gouvernements se tournent donc de plus en plus vers l’imposition

indirecte, comme la TVA, qui affecte de manière disproportionnée les

plus pauvres. L’optimisation fiscale est un phénomène qui empire

rapidement. »

Toute cette ingénierie purement financière ne produit

aucune richesse réelle pour la collectivité, mais, pire encore, accuse

l’ONG, elle fragilise énormément les États qui n’ont pas les ressources

nécessaires pour lutter contre la pauvreté et protéger les services

publics les plus élémentaires. Selon Oxfam, « près d’un tiers de la

fortune des riches Africains, soit 500 milliards de dollars, est placé

sur des comptes offshore dans des paradis fiscaux. On estime que cela

représente un manque à gagner fiscal de 14 milliards de dollars par an

pour les pays africains. Cette somme couvrirait à elle seule les soins

de santé susceptibles de sauver la vie de 4 millions d’enfants et

permettrait d’employer suffisamment d’enseignants pour pouvoir

scolariser tous les enfants africains ». Au-delà des revendications sur

les salaires décents et sur la fin du transfert des richesses produites

vers le capital, Oxfam International, dont la directrice générale Winnie

Byanyima sera présente à Davos, appelle en priorité les dirigeants

mondiaux à « s’entendre sur une approche globale pour éradiquer les

paradis fiscaux ». Maintenant que le fameux slogan du mouvement Occupy

Wall Street – « Nous sommes les 99 % » – est rattrapé par la réalité, il

est plus que temps d’agir.

PS. de J.-P. R.

il s'agit là d'un article de L'Humanité. Mais le journal La Croix a pris parti, de son côté, contre cette inégalité scandaleuse. Et, en effet, cette aberration ne peut que révolter notre bon pape François...

addendum L’endormissement

provoqué par l’unanimisme du monolithe médiatique nous conduit peu à peu au

cauchemar. Après l’émission très instructive d’ARTE sur STARBUCKS j’ai fait un

rapprochement inquiétant entre les propos de Scott Bedbury, directeur du

marketing de Starbucks et ceux de Geoffroy Rue de Béziers, le successeur de P.

Gattaz. Le premier a dit : "Nous

plaçons notre confiance dans les marques. Une marque n’est pas seulement un

produit, c’est comme une religion. Certaines sont très bonnes pour tenir cette

promesse. Starbucks c’est 15 millions de cafés par jour, cela crée de la

confiance et le défi de Starbucks c’est de promettre exactement la même

expérience où que vous soyez. (…)". Et il lança en conclusion "La confiance dans les institutions

(politiques) s’est effondrée aux USA. On ne se fait même plus confiance les uns

les autres. Les grandes entreprises doivent se mobiliser car elles représentent

la démocratie (sic), en particulier dans un pays comme le nôtre. Et elles la

protègent. Je pense plus que jamais que nous, les FMN, nous devons nous efforcer

de construire un monde meilleur".

Quant

au successeur de Pierre Gattaz, il a vu dans le départ de Nicolas Hulot du

gouvernement une occasion de plaider pour un monde livré aux grands "entrepreneurs". "Dans le spatial, les biotechnologies, la

médecine, l'initiative est maintenant du côté du secteur privé. Ce sont les

entrepreneurs qui vont relever la plupart des défis présents et à venir: transition

énergétique, biodiversité, urbanisation", a-t-il assené. Et de

s'exclamer : "Aujourd'hui, ce sont

les entrepreneurs qui changent le monde !" La référence à Google et Facebook

(il n’a pas regardé l’émission d’ARTE), que Geoffroy Roux de Bézieux n'a pas

manqué de citer, laisse présager les conditions sociales, démocratiques et

environnementales d'un tel monde. "Un

tiers des consommateurs choisit désormais ses marques en fonction de leur

impact environnemental ou social. Ils attendent des entreprises qu'elles soient

des acteurs du changement sociétal.".

Chez

STARBUCKS, les horaires sont mobiles et les salaires font le yo-yo, le PDG

vient de s’acheter une maison de 25 millions de dollars. Ce n’est pas le seul

élément de son patrimoine, rassurez-vous et ses gobelets ont toujours un revêtement

intérieur plastic.(septembre 2018) J.-P. R.

|

publié le 24 janv. 2014, 09:08 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 27 juil. 2016, 09:50

]

INÉGALITÉS EXTRÊMES : DÉMOCRATIE EN DANGER

par Stéphane AUBOUARD

Mots clés : inégalités, davos, forum économique

mondial, rapport

oxfam,

Tandis

que s’ouvre aujourd’hui la 44° édition du forum économique mondial de Davos,

l’ONG Oxfam

sort un rapport inquiétant sur

l’accroissement des inégalités entre riches et pauvres.

"La concentration massive des ressources économiques

dans les mains de toujours moins de personnes constitue une réelle menace pour

les systèmes économiques et sociaux".

Les défenseurs zélés du capitalisme croiront sans doute cette formule tirée

d’un manuel marxiste du XIXe siècle, et pourtant, c’est bien aujourd’hui, dans

le dernier rapport d’Oxfam sur les inégalités économiques, que ces quelques

lignes ont été écrites. Tandis que les puissants de la planète se regroupent ce

mercredi (22 janvier 2014) à Davos, l’ONG tire la sonnette d’alarme, invitant

les décideurs du forum mondial à prendre conscience d’une situation de plus en

plus critique et dont les habitués de la station suisse ne semblent pourtant

pas ignorer la gravité. En novembre 2013, le forum économique mondial

n’affirmait-il pas lui-même dans son rapport, "Outlook On The Global Agenda 2014", que l’un des deux principaux risques des dix-huit

prochains mois était l’accroissement des disparités de revenus ? Les

personnes interrogées précisant que ces inégalités "affectaient

la stabilité sociale au sein des pays" et "menaçaient la

sécurité dans le monde". .jpg) Oxfam

fait donc le même constat dans ce nouveau rapport, basé sur plusieurs sondages,

intitulé "Pour en

finir avec les inégalités extrêmes",

avec des analyses et des chiffres (voir infographie ci-dessus) souvent

alarmants. Ainsi les 85 personnes les plus riches du monde posséderaient à elles seules

l’équivalent de la richesse de la moitié la moins riche de la planète (soit

plus de 3 milliards d’individus). De 1980 à 2012, les 1 % les plus

riches aurait augmenté leur part de revenus dans 24 pays sur 26 étudiés. Sept

personnes sur dix sur l’ensemble de la planète estiment également vivre dans un

pays où le fossé des inégalités s’est creusé depuis trente ans. Mais qu’elles

soient issues des pays émergents ou de pays développés, les personnes

interrogées ne sont pas dupes. En Inde, au Brésil, en Espagne, en Afrique du

Sud, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, "une

majorité de la population pense que les lois sont biaisées en faveur des riches". Aux États-Unis par exemple, 65 % des sondés sont

convaincus que le Congrès adopte des lois qui bénéficient surtout aux riches.

Ce que l’ONG analyse comme suit : "Lorsque les plus riches confisquent les politiques

gouvernementales, cela conduit à l’érosion de la gouvernance démocratique".

Des politiques d’austérité qui permettent

aux riches de s’enrichir davantage

Une

érosion de la démocratie dont la source remonte au début des années 1980 avec

les politiques ultralibérales mises en œuvre sous Reagan aux États-Unis et

Thatcher au Royaume-Uni, qui feront le nid de la crise de 2008, véritable

accélérateur d’inégalités entre riches et pauvres… Mais aussi entre travail et

capital. "Alors que les actions et les profits des

entreprises atteignent des niveaux vertigineux, les salaires stagnent", constate Oxfam, illustrant son affirmation par

l’exemple européen : "Entre 2008 et 2010, la fortune combinée des 10 personnes

les plus riches d’Europe dépasse le coût total des mesures de relance mises en

place dans l’Union européenne ! (217 milliards d’euros contre 200 milliards d’euros". Une situation absurde, loin d’être le fruit d’un

hasard cupide et qui, pour l’ONG, porte un nom : "Les politiques d’austérité mises en

place après la crise pèsent lourdement sur les personnes pauvres alors qu’elles

permettent aux riches de s’enrichir toujours plus !".

Pour

éviter l’explosion sociale que redoutent tant les membres du club de Davos, le

texte invite ceux-ci à renverser la vapeur en piochant dans un passé récent. "Il existe

heureusement des exemples indéniables de succès durant les trois décennies qui

ont suivi la Seconde Guerre mondiale, rappelle l’ONG. Les États-Unis et

l’Europe ont réduit les inégalités tout en connaissant croissance et

prospérité. L’Amérique latine les a elle aussi réduites ces dix dernières

années par le biais d’une fiscalité plus progressive". Dans l’un et l’autre cas, des politiques de services

publics et de protection sociale étaient alors accompagnées par une législation

du travail en faveur des salariés. Un conseil que les quatre ministres français

qui seront présents à Davos pourront peut-être faire remonter à François

Hollande à l’heure où son pacte de responsabilité et ses 30 milliards d’euros

de cadeaux faits aux patrons taillent encore un peu plus dans la chair d’une

démocratie dont l’épitaphe, si rien ne bouge, pourrait être les derniers mots de

ce rapport. "Sans une

véritable action pour réduire ces inégalités, les privilèges et les

désavantages se transmettront de génération en génération comme sous l’Ancien

Régime".

États Unis : l’exemple à ne pas suivre

Dans

son rapport, Oxfam rappelle le rôle pernicieux de l’argent dans le jeu

politique américain : "Depuis la fin des années 1970, un contrôle

insuffisant de l’argent dans la politique a permis à de riches individus et

entreprises d’exercer une influence injustifiée sur l’élaboration des

politiques du gouvernement. L’une des conséquences pernicieuses a été la création

de politiques publiques biaisées en faveur des intérêts d’une élite, qui a coïncidé

avec la plus forte concentration des richesses entre les mains de 1% des plus

riches". Du coup, le pouvoir de négociation des syndicats s’est

effondré et la valeur réelle du salaire minimum et d’autres mesures de

protection s’est érodée. Dans le même temps, "de riches

lobbies ont su influencer le législateur et le grand public afin de minimiser la

pression fiscale sur les plus hauts salaires et les gains en capital, mais

aussi pour créer des échappatoires fiscales pour les entreprises". Comme le capital est moins imposé que les salaires,

des millions d’Américains de la classe moyenne ont un taux d’imposition plus

élevé que les riches.

Stéphane AUBOUARD

Article paru dans l’Humanité du 22 janvier 2014 poursuivre : Vers une ploutocratie mondiale ? (2ème partie)...

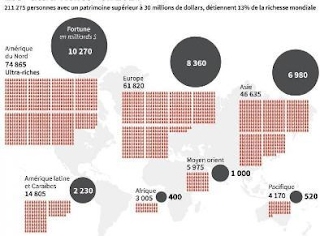

addendum :

TOUJOURS PLUS !

Une

nouvelle étude confirme que les ultra-riches concentrent de plus en

plus de richesses. Malgré la crise, leur nombre augmente, et leur

richesse encore plus. Cette

étude de WealthX et de la banque UBS recense les très riches qui ont

amassés plus de 30 millions de dollars. Ils sont 211000, soit une

augmentation de 6 % sur un an, et leur patrimoine cumulé a lui augmenté

de 7 %. Ainsi possèdent -ils à eux seuls 13 % de la richesse mondiale.

Ils

sont de mieux en mieux répartis dans le monde, même si les Etats-Unis

abritent toujours le plus gros contingent d'ultra-riches, suivis de

l'Europe et de l'Asie. Le continent africain reste en dernière place,

avec 3005 ultra-riche, mais c'est là que l'augmentation est la plus

forte, avec une augmentation de 8,3 %.

La richesse cumulée de ces 211000 ultra-riches atteint les 30.000

milliards de dollars. C'est quasiment le PIB cumulé de l'Europe et des

Etats-Unis. Presque la moitié du PIB mondial. C'est 3 fois le montant de

toutes les dettes souveraines cumulées des pays européens.

L'augmentation de cette richesse se fait principalement sur les marchés

financiers, repartis comme s'il n'y avait jamais eu de crise. Toutefois,

un tiers de ces ultra-riches ont hérité du gros de leur fortune. Au

niveau mondial, ce club est à une écrasante majorité (87%) composé

d'hommes dont l'âge moyen est de 59 ans.

|

publié le 15 mai 2013, 05:39 par Jean-Pierre Rissoan

J.-P. R.

Inégalités : le retour des pharaons

« Les inégalités ont toujours existé »,

entend-on souvent dire par ceux qui aimeraient banaliser leur flambée.

Certes, mais elles étaient encore plus prononcées du temps des pharaons.

Notre modernité s’inspirerait-elle donc du temps de l'Égypte ancienne ?

Ainsi que le rappelle Business Week (1),

qui ne passe pas pour une publication anticapitaliste, le très célèbre

théoricien du management Peter Drucker avait théorisé en 1977 qu’une

entreprise dans laquelle les écarts de salaires dépassaient un rapport

de 1 à 25 voyait ses performances diminuer. Car plus les inégalités se

creusent, plus une mentalité individualiste destructrice sape le travail

collectif, l’esprit d’équipe et, au final, les résultats de

l’entreprise, y compris pour ses actionnaires. Être payé autant en une

journée que d’autres en un mois semblait donc représenter la limite à ne

pas dépasser. Non pas tant pour les ouvriers et employés qui, en

général, ne se font guère d’illusion sur le côté « famille heureuse » de la structure privée qui les emploie (« Ils sont déjà persuadés, écrivait Drucker, que leurs patrons sont des escrocs »).

C’est donc plutôt de l’encadrement que les problèmes surgiraient :

au-delà d’un certain écart de rémunération, le cynisme gagne, le cœur à

l’ouvrage se perd, l’absentéisme s’envole.

Logiquement, Business Week a donc voulu savoir quelle était la

situation actuelle aux États-Unis. C’est peu de dire que l’écart de 1 à

25 est pulvérisé. J. C. Penney, qui vend des chemises et des pantalons

bon marché, permet aussi à son patron de ne pas se soucier de faire des

économies vestimentaires. Chaque jour, la rémunération de Ronald Johnson

correspond en effet à plus de six années de salaire d’un de ses

employés. Car l’écart va de 1 à 1 795 entre la paie annuelle du premier

(53,3 millions de dollars) et celle du vendeur moyen (vraisemblablement

une vendeuse…), de J. C. Penney (29 000 dollars). A Abercrombie (2), médaille d’argent de l’iniquité, l’écart va de 1 à 1 640.

Parmi les autres « lauréats »

de ce classement, Starbucks est cinquième (écart de 1 à 1 135). Et

Ralph Lauren, Nike, Ebay, Honeywell, Walt Disney, Wal-Mart et Macy’s se

disputent les vingt premières places. A Intel, centième (et dernier) de

la liste, l’égalité n’est pas tout à fait réalisée non plus, mais

l’écart n’est « que » de 1 à… 299 (3).

Bien sûr, certains vont trouver injuste de mettre sur le même plan la rémunération d’un « capitaine d’industrie »

— forcément brillant, talentueux, innovant — avec celle d’un de ses

employés qui, lui, n’aurait d’autre souci dans la vie que d’obéir.

L’étude d’une autre publication, tout aussi peu subversive que Business Week, risque par conséquent de les décontenancer. Consacrant un dossier détaillé aux « Entreprises plus fortes que les Etats », L’Expansion

(mai 2013) a cette fois comparé la rémunération des patrons du privé

avec celle de responsables politiques de premier plan, à qui il arrive

peut-être, à la Maison Blanche ou à l’Elysée, de prendre des décisions

qui ne sont pas insignifiantes. On apprend alors que M. Tim Cook, patron

d’Apple gagne près de 1 000 fois le salaire annuel de son compatriote

Barack Obama (378 millions de dollars dans un cas, 400 000 dollars dans

l’autre). Et que M. Maurice Lévy, patron (intouchable) de Publicis, s’attribue 127 fois la rémunération de son compatriote François Hollande.

(2) L’enseigne de prêt-à-porter s’est encore illustrée récemment, comme le relevait Rue89, par son refus de faire don des vêtements invendus, préférant les brûler.

(3) Le patron d’Intel, Paul Otellini, s’adjuge 17,5 millions de dollars par an, contre 58 400 dollars à son salarié moyen.

|

publié le 22 févr. 2013, 01:23 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 16 janv. 2019, 01:16

]

publié le 23 oct. 2012 19:20 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 5 nov. 2012 19:05

]

les chapeaux d' Ascott, photo du film "My fair lady".

L’économiste

Thomas Piketty a fait une thèse qu’il a publiée[1] :

il en a donné la substantifique moelle dans le Monde diplomatique, numéro de septembre 2001, par un article que j’ai

exploité pour l’écriture de mon livre (chapitre 24, intitulé Et aujourd’hui ?, accessible gratuitement

sur ce site) et que je vais exploiter maintenant à nouveau, article qui est intitulé "SUR

LA PISTE DES NANTIS : Baisses d'impôt, retour aux fortunes d'antan".

La formule-clé, selon moi et « retour aux fortunes

d’antan ». NB. Tout ce qui

est écrit en bleu relève de T. Piketty, les graphiques sont extraits de

l’article de l’Humanité-dimanche du 11 octobre 2012 [2].

RETOUR AUX FORTUNES D'ANTAN

En

effet, en lisant l’Humanité-Dimanche du 11 octobre 2012, je suis tombé sur le

graphique suivant :

Cela

fait tilt ! n’est-ce pas ? notez qu’il n’y a aucune raison pour qu’un

chercheur authentique ou qu’un hebdomadaire sérieux publient des sottises. Mais

enfin le rapprochement est intellectuellement éblouissant.

Ah ! la Belle époque que voilà…

La

"Belle époque" où l’argent ruisselait de partout dans les châteaux et

manoirs et hôtels particuliers est appelée « edwardienne period » en Angleterre : c’est, en effet, un

phénomène général qui correspond à une phase A d’un cycle Kondratieff. Époque

d’autant plus belle qu’elle suit, par définition, une phase B -the great deep- des Anglais où tout baissait : prix, bénéfices,

salaires, profits, et où une seule chose augmentait ; le chômage. Rien de

tout cela durant la Belle époque : le "surplus"[3] des

économistes dégouline de partout. Mais cette période bénie est l’épanouissement

de tout un siècle d’accumulation.

En 1884, il y avait cinq Anglais parmi les douze

hommes les plus riches du monde. Le baron de Rothschild, le duc de Westminster,

le duc de Sutherland, le duc de Northumberland et le marquis de Bute.

Sutherland était le plus grand propriétaire foncier avec 482.000 hectares[4]. Sept propriétaires

possédaient chacun plus de 200.000 hectares. Le marquis de Breadalbane pouvait

parcourir à cheval trente-trois heures en ligne droite sans sortir de ses

terres. Le septième de la superficie totale du Royaume Uni était dans les mains

de quatre-vingt-dix propriétaires dont soixante-sept figuraient au ''peerage'' c’est-à-dire étaient membres

de la chambre des Lords. Il s’agit là des noblemen

et non des gentlemen qui sont la

catégorie en-dessous.

Figure supprimée par manque de place, visible sur la fiche MORT A VENISE, Luchino Visconti, 1971.ci-dessus : le salon de l'hôtel des bains de Venise avec la famille princière polonaise en villégiature (Mort à Venise). ci-dessous : Madame de..., comtesse, essaie ses pendentifs devant son miroir en Murano (Max Ophüls).

En

France, à la veille de la première guerre mondiale, fortunes et revenus du

patrimoine étaient à un niveau astronomique

(sic). "En effet, la très forte concentration des

fortunes observée au début du XXe siècle est le produit d'un siècle

d'accumulation en période de paix : entre 1815 et 1914, les fortunes

grossissaient sans crainte ni de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les

successions (les taux d'imposition les plus élevés atteignaient des niveaux

dérisoires avant 1914)".

"Le fossé séparant les 0,01 % des revenus les plus

élevés (en pratique, toujours constitués pour une part prépondérante de revenus

du capital) de la moyenne des revenus était de l'ordre de 5 fois plus

considérable au début du XXe siècle qu'il ne l'est depuis 1945".

Le grand choc : 1914 - 1945

Le "grand

choc" - un des concepts-clé de Piketty - est

l’ensemble constitué par la guerre de 1914, l’inflation du début des années 20,

la crise de 29 et ses faillites, la seconde guerre mondiale.

"Si les inégalités de revenus se sont néanmoins réduites au XXe

siècle, cela tient pour l'essentiel aux chocs subis par les très hauts revenus

du capital. Les très gros patrimoines (et les très hauts revenus du capital qui

en sont issus) ont connu un véritable effondrement à la suite des crises de la

période 1914-1945 (destructions, inflation, faillites des années 1930)".

"Il fallut attendre les

traumatismes humains et financiers provoqués par les guerres mondiales et la

crise des années 1930 pour que la redistribution fiscale prenne une importance

déterminante" (Piketty signifie par là qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les inégalités

auraient déjà commencé à se réduire avant le déclenchement de la guerre de

1914).

"À l'issue des chocs de la période 1914-1945, les conditions de

l'accumulation de patrimoines importants se sont totalement transformées :

les taux supérieurs des impôts sur le revenu et sur les successions ont atteint

des niveaux extrêmement élevés (ceux appliqués aux revenus les plus élevés

dépassent les 90 % dès les années 1920)". "Il est devenu matériellement

impossible de retrouver des niveaux de fortunes comparables à ceux qui

prévalaient avant les chocs".

Le

graphique suivant indique les taux d’imposition des tranches les plus élevées,

aux États-Unis, à partir de 1916, année qui précède l’entrée en guerre décidée

par Wilson et la banque Morgan.

" (…) les Etats-Unis, outre qu'ils partaient de moins haut et que les chocs

y furent moins profonds qu'en Europe, se singularisent

par un très rapide retournement au cours des années 1980-1990 : en deux

décennies, les inégalités ont retrouvé le niveau qui était le leur à la veille

de la première guerre mondiale". Le graphique montre que c’est le démocrate Johnson

qui a fait descendre le taux d’imposition de la tranche de revenus la plus

élevée de 91 à 70%. Et c’est Nixon - républicain qui disait « nous sommes

tous des Keynésiens » - qui fait remonter à 78%. Mais évidemment c’est

Reagan qui fait entrer son pays dans l’ère des déficits massifs : avec

lui, en deux étapes, le taux supérieur d’imposition dégringole de 70 à 50% puis

de 50 à 28%. Les riches ne paient plus d’impôts ou presque, les déficits

s’envolent -car la course aux armements perd tout contrôle- mais le dollar

n’est plus « as good as gold »[5] : c’est du papier dans lequel tout le monde a

confiance. Enfin, jusqu’à présent. Parce que les Chinois commencent à se

méfier.

Quoiqu’il

en soit, répétons-le avec Piketty : en deux décennies, les inégalités ont

retrouvé le niveau qui était le leur à la veille de la première guerre mondiale.

Bien joué. Les Pigeons sont remplumés.

Un retour

au FORTUNES D’ANTAN est-il possible ?

Hôtel particulier construit en 1897 à Paris

"Les éléments d'histoire comparative peuvent fournir quelques pistes.

Dans tous les pays développés, les très gros patrimoines ont été très largement

laminés au cours des années 1914-1945. Pourquoi les pays européens, et la

France en tout premier lieu, ne finiraient-ils pas par suivre la trajectoire

américaine et par retrouver au cours des premières décennies du XXIe siècle la

très forte concentration des fortunes et des revenus qui prévalait à la fin du

XIXe siècle et au début du XXe siècle ?

Aussi incertaine soit-elle, l'idée d'un retour au XIXe siècle a

cependant un certain nombre de fondements objectifs. Tout d'abord, la

transformation des systèmes productifs observée dans les pays développés au

tournant du troisième millénaire : caractérisée par le déclin des secteurs

industriels traditionnels et le développement de la société de services et des

technologies de l'information (mais toutes les époques ont vu des secteurs

anciens décliner et des secteurs nouveaux émerger), elle a probablement pour

conséquence de favoriser un accroissement rapide des inégalités. En

particulier, la très forte croissance enregistrée dans les nouveaux secteurs

est de nature à permettre l'accumulation en un temps relativement bref de

fortunes professionnelles considérables. Ce phénomène a déjà été observé aux

Etats-Unis dans les années 1990, et l'on voit mal pourquoi il ne gagnerait pas

l'Europe.

De plus et peut-être surtout, la reconstitution au début du XXIe

siècle de très gros patrimoines d'un niveau comparable à ceux du début du

siècle est fortement facilitée par l'abaissement généralisé des taux marginaux

d'imposition frappant les revenus les plus élevés. Il est évidemment beaucoup

plus facile de constituer (ou de reconstituer) des patrimoines importants quand

les taux marginaux supérieurs sont de 30 % ou 40 % (voire nettement

moins, avec les exonérations particulières) que lorsque ces taux supérieurs

sont de 70 % ou 80 %, voire davantage, durant les « trente

glorieuses », notamment dans les pays anglo-saxons.

Aux États-Unis, et, dans une

moindre mesure, au Royaume-Uni, l'élargissement des inégalités patrimoniales

observé au cours des années 1980-1990 a été grandement facilité par les très

fortes baisses d'impôt dont ont bénéficié les revenus les plus élevés depuis la

fin des années 1970. En France et dans les pays d'Europe continentale, la

conjoncture politique et idéologique initiale était différente : alors que

la crise économique des années 1970 fut très vite interprétée par les opinions

anglo-saxonnes comme un aveu d'échec des politiques interventionnistes mises en

place à l'issue de la seconde guerre mondiale (à commencer par l'impôt

progressif), -on sait que Johnson

avait lancé un plan de lutte contre la pauvreté aux Etats-Unis, Reagan a eu ces

paroles fortes : la misère à gagné ! en foi de quoi, Reagan va

enrichir les riches (JPR) - les opinions

européennes ont pendant longtemps refusé de remettre en cause les institutions

associées à la période bénie de la croissance (comprendre les

éléments constitutif de l’Etat-Providence mis en place à la Libération pour ce

qui concerne la France et que la Droite et le MEDEF veulent faire disparaître

-JPR). Mais ce

grand écart transatlantique a fini par se réduire : outre que la

stagnation des pouvoirs d'achat constatée au cours des années 1980-1990 a

partout conduit à un certain rejet de l'impôt sur le revenu, l'existence

(réelle ou supposée) d'une mobilité de plus en plus forte des capitaux et des

« super-cadres » constitue aujourd'hui un puissant facteur poussant

les différents pays à s'aligner sur une fiscalité allégée pour les revenus en

question.

En conclusion :

Les

Américains, je parle des braves gens, sont aussi stupides et naïfs qu’ailleurs.

Le graphique ci-dessous montre que les 20% les plus riches des Américains se

partagent 83% des richesses réelles : il n’en reste que 17% pour les 80%

moins riches et très pauvres. Mais, trompés par leur illettrisme ou leurs

médias ou les évangélistes, les braves gens pensent que les 20% plus riches ont

60% des richesses à leur disposition et croient qu’ils en ont 40%. Leur souhait

(3° bâton du graphique) montre un grand désir d’égalitarisme. Même aux États-Unis.

2°

conclusion :

Je

copie/colle le chapeau de l’article de Piketty écrit en septembre 2001. "Afin de prévenir l'expatriation des

« investisseurs » que dissuaderait un environnement « peu

propice aux affaires », le gouvernement français envisage une nouvelle

baisse d'impôt destinée aux hauts revenus. Lorsqu'il s'agit des riches,

le

moins-disant fiscal est en effet devenu une mode internationale".

Qui

gouvernent en 2001 ? Chirac est à l’Élysée mais Jospin est premier

ministre avec un gouvernement gauche

plurielle. Peut-on parler d’une différence radicale entre l’UMP et

le

PS ?

Le

luxe de ce palais et des parures est à mettre en rapport avec

l'intérieur des fermes des paysans siciliens. Cette époque de l'unité

italienne date d'une précédente phase A ; celle de 1850 à 1873. (Le

guépard, de Visconti).

Last but not least, Pour les ouvriers aussi on

revient au XIX° siècle, MM. Arnault et Lagerfeld peuvent être satisfaits. A

votre avis de quand date ce texte ?

"Jamais mon père ne s'était trouvé

aux prises avec autant de difficultés. Il n'avait pas de travail et la fin de

ses ressources approchait. Il fallait absolument aviser. Il plaça ma sœur ainée

apprentie (…) ; puis mon frère Jean-Pierre, ‘…). Mon père et mon frère ainé

allèrent à la campagne chercher de l'ouvrage comme ouvriers (…). Après avoir

parcouru les environs de Lyon, ils finirent par en trouver à

Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Avant de prendre cette résolution qui devait nous

disperser, mon père lutta longtemps, il attendit d'être réduit à la dernière

extrémité ; il espérait toujours trouver une occupation à Lyon qui lui

permettrait de nous faire vivre tous ensemble.

Un des souvenirs les plus pénibles de mon

enfance se rapporte à ce temps. Nous n'avions que du pain sec à manger et de la

soupe maigre aux heures des repas. A mesure que les ressources diminuaient, mes

parents trouvaient que l'appétit de leurs enfants augmentait. En effet, ne

mangeant ni viande, ni œufs, ni fromage, nous avions toujours faim. Quand on

nous donnait du pain, nos parents nous disaient : «Vous n'aurez que ça, ne mangez pas trop vite». Un jour, mes parents

étaient inquiets, ils avaient engagé tout ce qu'ils avaient pu Crédit municipal,

il ne leur restait rien, le pain allait manquer. J'avais faim, je demandai à

manger. Ma mère me donna un peu de pain. Je la remerciai et, sans songer à la

situation critique où se trouvait notre famille, je me mis à sauter en dévorant

mon pain. Ma mère, qui était pourtant la meilleure des femmes se leva indignée

et me donna un soufflet en me disant : «Trouves-tu

que tu ne digères pas assez vite ? ». Je mis le reste du morceau de pain que

je mangeais sur la table et j'allais m'accroupir sur les carreaux dans un coin".

[1]

Les Hauts Revenus en France au XXe siècle - Inégalités et

redistributions,

1901-1998, Grasset, Paris, 812 pages, 196,80 francs (30 euros). (1)

L’enquête de Piketty s'appuie notamment sur une exploitation

systématique de

sources fiscales : les déclarations de revenus (qui apparaissent avec la

création de l'impôt sur le revenu en 1914), les déclarations de salaires

(qui

apparaissent avec la création d'un impôt sur les salaires en 1917), et

les

déclarations de succession (qui apparaissent avec la création de l'impôt

progressif sur les successions en 1901).on trouvera le texte intégral de l'article de Piketty par ce lien : SUR LA PISTE DES NANTIS : Baisses d'impôt, retour aux fortunes d'antan, par Th. PIKETTY

[2]

Article de Christophe DEROUBAIX, "derrière

le duel Obama-Romney, la fin du rêve américain ?".

[3]

Grosso modo, on produit des richesses

pour les consommer, les exporter et amortir les investissements qui

permettront

de produire à nouveau. En période de grande prospérité, il y a un

reliquat que

les économistes appellent le surplus.

Le surplus fait le bonheur

de l’industrie du luxe, du gaspillage, des m’as-tu-vu, de ceux dont on

dit que

« l’argent leur brûle les doigts »…

[4]

Dixième fortune mondiale, en 1884. C’est la superficie d’un département

français.

[5]

Depuis les accords de la Jamaïque, 1976. |

|

publié le 22 févr. 2013, 01:21 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 22 févr. 2013, 01:48

]

publié le 8 mars 2012 10:34 par Jean-Pierre Rissoan

par Geoffrey

Geuens

Et d’abord qui est Geoffrey

Geuens ?

Chargé de

cours au département "arts

et sciences de la communication" de l’université de Liège, Geoffrey

Geuens

prend avec sérieux, sinon au sérieux, les discours publics d'un banquier

« de gauche » comme Jean Peyrelevade. "Rompre

avec le capitalisme, c'est rompre avec qui ? " interrogeait ce dernier

en

2005. "Mettre fin à la dictature du

marché, fluide, mondial et anonyme, c'est s'attaquer à quelles

institutions ?

(...) Marx est impuissant, faute d'ennemis identifié". Dans son

étude

saisissante des conseils d'administration des grandes institutions

financières,

de leur composition, des trajectoires entremêlées en politique et aux

affaires

de leurs dirigeants, des mariages qui lient entre elles les différentes

oligarchies nationales[1] ,

l'universitaire recourt aux armes de la sociologie pour dresser une

précieuse cartographie des classes dominantes en Europe et dans le

monde, avec

la perspective assumée de ne plus "laisser

impensés les véritables bénéficiaires du système et de la crise des

dettes

publiques". dans ce souci d'incarner, c'est-à-dire de donner

chair, à l'invisible (soi-disant), on retrouvera l'étude de chercheurs

suisses que j'ai reproduite ici-même sous le titre MAIS

QUI SONT LES AGENTS DES MARCHES FINANCIERS ? NB. le

souligné en bleu l'a été par moi-même JPR.

Entretien

réalisé par Thomas Lemahieu

Dans

votre ouvrage, vous démolissez une série de lieux communs qui

saturent aujourd'hui le débat public : la finance serait insaisissable,

hors de

portée du pouvoir, elle serait, comme l'a dit François Hollande dans un

passage

fameux de son discours du Bourget, «sans visage» car elle « ne se

présente pas

aux élections »..Que pensez-vous de ce type de déclarations politiques ?

GEOFFREY

GEUENS. Ce discours de

François Hollande est en effet extraordinaire car il synthétise

l'idéologie

dominante, la doxa, de

manière éclatante. La

difficulté, c'est de prendre de la distance avec des concepts rabâchés

par la

science politique la plus sclérosée, des grilles de lecture aussi

répandues

dans le débat public que les oppositions entre l’Etat et les marchés, le

public

et le privé, la politique et l'économie... Quand on en reste au niveau

des généralités,

ces oppositions tiennent la route, mais en se rapprochant du terrain,

ces

concepts académiques finissent par faire obstacle à la réflexion. A cc

niveau-là, les frontières étanches deviennent bien plus poreuses : quand

on

regarde dans une perspective sociologique comment fonctionnent l'Etat et

le

marché, on se rend compte que les trajectoires biographiques voient les

dominants passer d'un espace professionnel à l'autre. Les hommes d'Etat

deviennent

des hommes d'affaires, les hommes d'affaires deviennent hommes d'Etat.

Dès

lors, ce qui est en jeu, c'est là consolidation de la classe dominante.

Derrière

les oppositions entre les marchés financiers et les États, je vois

l'unité

d'une classe dont les membres passent allègrement d'un espace à

l'autre...

Qu’est-ce

qui vous conduit à-décrire comme une fiction les marchés

financiers que vous désignez entre guillemets ? -

GEOFFREY

GEUENS. Le « marché »,

je ne sais pas ce que c’est en réalité... Je connais des entreprises,

des

grandes familles, des fonds d'investissement, des actionnaires, des

groupes de pression

etc. Cela, ça existe ! Mais des marchés qui gouverneraient le monde,

comme on

l'entend chez les altermondialistes, je ne vois pas bien ce que cela

signifie

concrètement... Face à ces « marchés », on nous explique qu'il s'agirait

de permettre à l'État de « reprendre la

main ». Mais il en va de même pour 1'Etat : je ne sais pas trop ce

que

c'est, je connais des institutions, des banques centrales, des

Parlements, des

exécutifs, des hommes politiques... Derrière ces deux entités

abstraites, à la

fois désincarnées et distantes, ce que l'on constate quand on va y voir

de plus

près c'est qu'il y a des liens très étroits entre les uns et les autres.

Depuis

une bonne dizaine d'années, le discours critique du capitalisme se

limite, pour

l'essentiel, à une dénonciation des « marchés financiers » ou du «

néolibéralisme

». Ces termes tombent, à mon sens, à côté de la plaque. En dehors du

discours

d'accompagnement qu'il constitue, le néolibéralisme n'existe pas. Il

supposerait une extériorité réciproque du marché et de l'État, avec la

concurrence effrénée comme paradigme absolu dans un univers totalement

dérégulé.

Or, en réalité, le système ne fonctionne pas du tout ainsi : le

capitalisme

reste très centré sur les États, avec beaucoup de cartels et

d'interpénétrations... La confusion entretenue entre des termes comme

« capitalisme »

et « néolibéralisme » me paraît très néfaste au moment où, dans une

période de crise comme celle que nous connaissons, il s’agit de

construire les

groupes sociaux, de renforcer les consciences politiques, d’identifier

des

adversaires et de mener le combat.

« La

finance, mon

adversaire, n’a pas de visage, et elle ne se présente pas aux

élections »,

a dit le candidat socialiste à l’élection présidentielle. Il est plus confortable de dénoncer la finance

que de s'en prendre aux acteurs réels de la banque et de la grande

industrie.

Un tel projet obligerait François Hollande, il est vrai, à s'attaquer

aux

privilèges de certains de ses propres conseillers et de ses ex-collègues

européens reconvertis dans le monde des affaires

Selon

vous, concentrer la lumière sur ces «marchés» sert à occulter

l’adversaire qui est l'oligarchie...

GEOFFREY

GEUENS. En principe,

dans une démocratie, la politique, c'est le conflit, le choc des

confrontations. Mais à partir du moment où l'adversaire désigné est

aussi éloigné

que les « marchés financiers », comment fait-on ? Je m'inscris dans

le paradigme d'une sociologie critique, à la fois bourdieusienne et

marxiste;

et je me

reconnais entièrement dans les travaux de Monique Pinçon-Charlot et

Michel

Pinçon en parlant, comme eux, d'oligarchie, ce qui permet de

désigner la fraction hégémonique des classes dominantes.

Allez

convaincre l'ouvrier

d'Arcelor-Mittal à Liège ou à Florange qu'il doit lutter contre la

finance ! Ce

discours sur les « marchés financiers » peut s'avérer très

démobilisateur parce

qu'il efface les groupes sociaux qui dominent les classes populaires et

une

bonne partie des couches moyennes… Cela peut paraître ringard, mais si

l'on

veut s'adresser à ceux qui ont conquis toutes les avancées sociales dans

nos pays,

il faut repartir des réalités incarnées, ne pas se laisser entraîner

dans

l'éther de la mondialisation financière, établir les combats chez nous

dans les

limites, d'abord, de l'État-nation parce

que c'est à ce niveau-là que le

capitalisme continue prioritairement de se structurer, et pas

à

l'échelle globale !

Vous

évoquez les Pinçon-Charlot...Qu'apportent les outils d’une

sociologie des dominants dans le monde opaque des fonds

d'investissement, par

exemple ?

GEOFFREY

GEUENS. Les fonds

d'investissement et les hedge funds

constituent une espèce de terra incognita

: c'est présenté comme de l'argent électronique qui circule dans

l'opacité

totale sur toute la planète, mais ce sont en fait des entreprises qui

ont des

gestionnaires. Et, dans ce monde-là aussi, les dirigeants passent d'un

espace à

l'autre... Il n'y a pas d'un côté un capitalisme agressif -celui des hedge

funds- et un autre qui serait

civilisé, c'est le même ! Aux États-Unis, le

plus grand gestionnaire de hedge funds, c'est JPMorgan,

le trust américain par

excellence. En Europe, ce sont les mêmes logiques : ici aussi, on a des

familles, des liens entre les dirigeants. On trouve un bon exemple de

vieilles

familles industrielles qui changent pour

que rien ne change avec les

Wendel, passés des forges au capital-investissement. Dans le monde du

capitalisme financier, tout est très politique, très proche de l'État,

et il

n'est ni plus ni moins sauvage que le capitalisme -traditionnel, pas

moins lié

au pouvoir... Dans un secteur qui apparaît, de l'extérieur; comme très

anglo-saxon, on retrouve aussi en-réalité la reproduction la plus

classique de

l'oligarchie française.

Autre

exemple flamboyant de ces interpénétrations entre Etat et

marchés, les agences de notation...

GEOFFREY

GEUENS. Quand on étudie

de près l'actionnariat et le profil des dirigeants de ces agences, on

retrouve

un maillage d'hommes politiques, d'hommes d'affaires, de gauche[2]

comme de droite... Les agences ne sont pas non plus désincarnées, ce

sont des

entreprises privées qui jouent du capitalisme de connivence. Alors

qu'avant la

crise, comme le note l'économiste Jacques Généreux, personne ne

s'occupait de

ce qu'elles disaient, les agences de

notation sont devenues incontournables, ce

sont des alibis pour imposer l'austérité. Cela ne veut pas

dire

qu'il y a un complot, mais simplement l'expression d'affinités

structurelles au

sein de la classe dominante.

À l’aune

de votre critique de l’intrication entre l'État et les marchés

que penser de l’inflation de gouvernements « techniques » à l'occasion

de

la crise des dettes publiques ?

GEOFFREY

GEUENS. En Italie, on

présente dans les médias le gouvernement de Mario Monti comme celui des

« experts », de « sages » de la « société civile ».

Là, ça devient magnifique ! Il serait composé d'un seul banquier, PDG

d'un

établissement financier, puis d'une kyrielle de professeurs d'économie à

l'université. Ce sont eux, les « sages » ! Mais en étudiant leurs

trajectoires, on constate qu'ils siègent tous dans les conseils

d'administration des banques..: Donc; en

fait de gouvernement de la « société civile »,

on a plutôt un gouvernement de banquiers ! Ces étiquettes

servent à

faire passer la pilule, c'est un gouvernement du monde des affaires ! Et

c'est

le même mouvement en Grèce avec Lucas Papademos... Pendant les crises,

les

masques tombent : en Grèce, c'est

éclatant, la socia1-démocratie est au

gouvernement avec la droite et, jusqu'à il y a peu, l'extrême droite,

pour imposer

l'austérité. Sous couvert d'expertise et de gouvernement des

« sages

», c'est la démocratie que l'on confisque au profit immédiat et exclusif

des

classes dominantes...

Votre

livre, et c'est tout son intérêt fourmille d'informations sur ces

oligarques du monde entier… Mais si vous deviez en citer quelques-uns,

qui choisiriez-vous

?

GEOFFREY

GEUENS. Jacques de

Larosière, c'est un bon exemple. Il a été choisi par la

Commission

européenne pour établir un rapport sur la crise en 2008. Dans cette

situation,

les institutions européennes font comme on fait aux Etats-Unis : on va

prendre

un membre de l'establishment politico-financier

qui a tous les signes extérieurs de la respectabilité publique,

politique,

étatique. Un homme d'État, Jacques de Larosière : c'est l’ancien

gouverneur de

la Banque de France et patron du FMI... C'est un « sage ». Il a été à la

tête

d'autres commissions, où déjà il s'agissait de surveiller les marchés

même si

visiblement, ça n'a pas marché ! Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'au

moment

où il rédige le rapport pour la Commission européenne, il est aussi

conseiller

du président de BNP-Paribas, du trust financier BMB - contrôlé par

certaines

pétromonarchies du Golfe - et ancien conseiller d'AIG, premier assureur

mondial, sauvé de la faillite en 2008 par la FED. Cela démontre bien la

dimension de l'oligarchie : c'est un Français qui défend les intérêts

des

groupes financiers français, mais avec un ancrage et un capital social

internationaux.

En

Grande-Bretagne, le

gouvernement de Gordon Brown avait nommé Paul Myners comme secrétaire

d'État aux

Services financiers mais il a fini par faire l'objet de controverses

lorsque

l'on a appris qu'il siégeait dans des hedge

funds immatriculés dans des paradis fiscaux (Bermudes, Jersey...).

C'est

extraordinaire. On ne peut pas croire que ça soit un incident, une

erreur de

casting, évidemment ! Cela montre que le discours de la régulation,

c'est du

pipeau complet ! En période de crise, c'est le minimum syndical

idéologique de

l'oligarchie, mais quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est

un jeu

de dupes.

Du côté

de ceux qui apparaissent

moins comme des techniciens que comme des vrais politiques, on va de

surprise

en surprise. Tous les anciens dirigeants de ces vingt dernières années

qui ont

incarné la « troisième voie » et le social-libéralisme, tous ces gens qui ont démantelé l'État-providence

dans leurs pays, attaqué les droits sociaux un à un, les Tony

Blair,

Gerhard Schröder (Rothschild, TNK-BP), Wim Kok (Shell, ING), Göran

Persson

(JKL/Publicis), passent

dans la communauté des affaires pour services rendus. Avec

son

visage jovial de grand-père, Romano Prodi, le « technicien » par

excellence, personnalité

de centre gauche et ex-président du Conseil italien, est membre du

comité

international de la compagnie pétrolière BP, aux côtés de Javier Solana

et de

l'ex-chef de cabinet de George W Bush. Kofi Annan, l'ancien secrétaire

général

de l'ONU, vient de rejoindre le comité international de JPMorgan Chase

présidé

par Tony Blair, tout en ayant aussi, par ailleurs, épousé une

Wallenberg, la

plus grande dynastie d'affaires suédoise.

Pour

revenir en France, après sa déclaration tonitruante au Bourget,

Français Hollande a, quelques semaines plus tard, déclaré à la presse

anglo-saxonne qu'elle n'avait pas d'inquiétude à avoir puisque les

socialistes

avaient libéralisé les marchés...Y a-t-il un retournement ?

GEOFFREY

GEUENS. François

Hollande a affirmé à plusieurs reprises qu'il serait aussi le candidat

de la

«rigueur juste » ; on sait ce que cela signifie... Aujourd'hui, ce qu'il

faut faire, c'est faire bloc et refuser l'austérité en bloc, décidée non

pas

par des « marchés financiers », mais bel et bien par des gouvernements, y

compris sociaux-démocrates... Dénoncer, pendant la campagne, les «

marchés

financiers » pour mieux faire ava1er, ensuite, la pilule de l'austérité,

c'est

vieux comme le monde ; et, pourtant, certains vont encore tomber dans le

piège...

L’Humanité

des 2-3-4 mars 2012, l’Humanité des

débats.

[1]

"La Finance imaginaire, Anatomie du

capitalisme : des "marchés financiers" à l'oligarchie", de

Geoffrey Geuens, éditions Aden, Bruxelles, 368 pages, 25 euros.

[2]

Laquelle ? il y en a au moins deux (JPR)…

|

|

publié le 22 févr. 2013, 01:19 par Jean-Pierre Rissoan

[

mis à jour : 22 févr. 2013, 01:48

]

publié le 24 oct. 2012 11:50 par Jean-Pierre Rissoan

Soucieux du respect qu’on doit à

un auteur et à son texte, je publie intégralement l’article de Thomas Piketty publié

dans le numéro du Monde diplomatique de septembre 2001.[1]

je vous renvoie à l’article que cet article m’a inspiré avec le non moins remarquable

article de DEROUBAIX dans l’Huma-dimanche d’octobre 2012. Onze ans d’écart

entre les deux articles mais ils se

complètent à merveille.

1914 -2014 : patrimoines et

revenus du patrimoine, ça explose !

.J.-P.R.

SUR LA PISTE DES NANTIS : Baisses d'impôt, retour aux

fortunes d'antan

Par Thomas PIKETTY

Afin

de prévenir l'expatriation des « investisseurs » que dissuaderait un

environnement « peu propice aux affaires », le gouvernement français

envisage une nouvelle baisse d'impôt destinée aux hauts revenus. Lorsqu'il

s'agit des riches, le moins-disant fiscal est en effet devenu une mode

internationale. La Russie a déjà supprimé la progressivité de l'impôt,

l'Argentine envisage de le faire. Quant aux Etats-Unis, la richesse y est

toujours aussi concentrée et aussi « blanche ».

Comment

les inégalités de revenus, de salaires et de patrimoines ont-elles évolué en

France au cours du XXe siècle, et pourquoi ? Cette enquête repose sur des

sources fiscales qui n'avaient jamais été véritablement exploitées sur une

longue période, et sur l'analyse des discours et programmes politiques en

matière de redistribution.

Les

inégalités se sont réduites en France au XXe siècle[2].

Mais, contrairement à ce que certaines théories optimistes pourraient laisser

croire, cette réduction ne ressemble en rien à un phénomène généralisé et

irréversible. En particulier, on constate que l'inégalité des salaires, au-delà

des multiples fluctuations de court et moyen terme, n'a en réalité pratiquement

pas changé. Par exemple, les 10 % des salariés les mieux rémunérés ont

toujours disposé d'un salaire moyen de l'ordre de 2,5 à 2,6 fois le salaire

moyen de l'ensemble de la population ; les 1 % des mieux rémunérés

ont toujours reçu un salaire moyen de l'ordre de 6 à 7 fois le salaire moyen de

l'ensemble de la population...

Les

différentes formes de travail humain se sont totalement transformées entre les

deux extrémités du siècle, et le pouvoir d'achat moyen a été multiplié par 5

environ, mais la hiérarchie des rémunérations est restée la même. Cette

impressionnante stabilité doit sans doute être mise en parallèle non seulement

avec la permanence des écarts de qualifications et de formations, mais

également avec le très large consensus qui a toujours entouré ces hiérarchies

salariales : l'inégalité des salaires n'a jamais été véritablement remise

en cause par quelque mouvement politique que ce soit.

Si

les inégalités de revenus se sont néanmoins réduites au XXe siècle, cela tient

pour l'essentiel aux chocs subis par les très hauts revenus du capital. Les

très gros patrimoines (et les très hauts revenus du capital qui en sont issus)

ont connu un véritable effondrement à la suite des crises de la période

1914-1945 (destructions, inflation, faillites des années 1930).

Les

décennies qui se sont écoulées depuis 1945 n'ont toujours pas permis à ces

fortunes et à ces revenus de retrouver le niveau astronomique qui était le leur

à la veille de la première guerre mondiale. L'explication la plus convaincante

est liée à l'impact dynamique de l'impôt progressif sur l'accumulation et la

reconstitution de patrimoines importants.

En

effet, la très forte concentration des fortunes observée au début du XXe siècle

est le produit d'un siècle d'accumulation en période de paix : entre 1815

et 1914, les fortunes grossissaient sans crainte ni de l'impôt sur le revenu ni

de l'impôt sur les successions (les taux d'imposition les plus élevés

atteignaient des niveaux dérisoires avant 1914). A l'issue des chocs de la

période 1914-1945, les conditions de l'accumulation de patrimoines importants

se sont totalement transformées : les taux supérieurs des impôts sur le

revenu et sur les successions ont atteint des niveaux extrêmement élevés (ceux

appliqués aux revenus les plus élevés dépassent les 90 % dès les années

1920).

Il

est devenu matériellement impossible de retrouver des niveaux de fortunes

comparables à ceux qui prévalaient avant les chocs. L'ampleur des

transformations ainsi induites mérite d'être soulignée : le fossé séparant

les 0,01 % des revenus les plus élevés (en pratique, toujours constitués

pour une part prépondérante de revenus du capital) de la moyenne des revenus

était de l'ordre de 5 fois plus considérable au début du XXe siècle qu'il ne

l'est depuis 1945. Ce ne sont pas les revenus du capital en tant que tels qui

ont disparu, mais plutôt leur concentration qui s'est fortement réduite :

le partage global du revenu national entre revenus du travail et revenus du

capital a été stable en France au cours du siècle, mais les répartitions à l'intérieur

de chacune de ces catégories ont évolué de façon totalement différente (la

répartition des revenus du travail n'a pratiquement pas changé, alors que celle

des revenus du capital s'est fortement comprimée).

En

outre, rien ne permet de conforter l'idée selon laquelle les inégalités

auraient déjà commencé à se réduire avant le déclenchement du premier conflit

mondial. En l'absence des chocs des années 1914-1945, il est probable que la

France n'aurait pas quitté de sitôt le sommet inégalitaire du début du siècle

dernier. En particulier, il fallut attendre les traumatismes humains et

financiers provoqués par les guerres mondiales et la crise des années 1930 pour

que la redistribution fiscale prenne une importance déterminante.

Cela

ne signifie pas nécessairement qu'il faille considérer la compression des

inégalités comme due au hasard des événements guerriers ou boursiers. Il n'est

pas interdit de voir dans les crises des années 1914-1945 une réponse endogène

à l'inégalité insoutenable qui caractérisait alors le capitalisme.

Un

retour au XIXe siècle est-il possible ? Les éléments d'histoire

comparative peuvent fournir quelques pistes. Dans tous les pays développés, les

très gros patrimoines ont été très largement laminés au cours des années

1914-1945. Mais les Etats-Unis, outre qu'ils partaient de moins haut et que les

chocs y furent moins profonds qu'en Europe, se singularisent par un très rapide

retournement au cours des années 1980-1990 : en deux décennies, les

inégalités ont retrouvé le niveau qui était le leur à la veille de la première

guerre mondiale. Pourquoi les pays européens, et la France en tout premier

lieu, ne finiraient-ils pas par suivre la trajectoire américaine et par

retrouver au cours des premières décennies du XXIe siècle la très forte

concentration des fortunes et des revenus qui prévalait à la fin du XIXe siècle

et au début du XXe siècle ?

Une

telle prédiction est certes extrêmement risquée. L'examen détaillé du siècle

passé montre en effet que l'histoire des inégalités est largement imprévisible.

En particulier, l'inégalité des salaires, en dépit de sa très grande stabilité

séculaire, a connu au cours du XXe siècle une alternance complexe de phases de

compression et d'élargissement. Les ruptures de cette histoire ont souvent été

les mêmes que celles de l'histoire générale de la France : outre les deux

guerres mondiales, qui ont conduit à des compressions importantes des

hiérarchies salariales, vite comblées lors de chacun des deux après-guerres,

1936, 1968 et 1982-1983 constituent également des tournants importants dans

l'histoire de l'inégalité des salaires. Il serait fort étonnant que l'on

n'observe pas le même type de fluctuations et de ruptures au cours de ce

siècle ; il serait présomptueux de prétendre pouvoir les prévoir.

Aussi

incertaine soit-elle, l'idée d'un retour au XIXe siècle a cependant un certain

nombre de fondements objectifs. Tout d'abord, la transformation des systèmes

productifs observée dans les pays développés au tournant du troisième

millénaire : caractérisée par le déclin des secteurs industriels

traditionnels et le développement de la société de services et des technologies

de l'information (mais toutes les époques ont vu des secteurs anciens décliner

et des secteurs nouveaux émerger), elle a probablement pour conséquence de

favoriser un accroissement rapide des inégalités. En particulier, la très forte

croissance enregistrée dans les nouveaux secteurs est de nature à permettre

l'accumulation en un temps relativement bref de fortunes professionnelles

considérables. Ce phénomène a déjà été observé aux Etats-Unis dans les années

1990, et l'on voit mal pourquoi il ne gagnerait pas l'Europe.

De

plus et peut-être surtout, la reconstitution au début du XXIe siècle de très

gros patrimoines d'un niveau comparable à ceux du début du siècle est fortement

facilitée par l'abaissement généralisé des taux marginaux d'imposition frappant

les revenus les plus élevés. Il est évidemment beaucoup plus facile de

constituer (ou de reconstituer) des patrimoines importants quand les taux

marginaux supérieurs sont de 30 % ou 40 % (voire nettement moins,

avec les exonérations particulières) que lorsque ces taux supérieurs sont de

70 % ou 80 %, voire davantage, durant les « trente glorieuses »,

notamment dans les pays anglo-saxons.

Rentiers

ou entrepreneurs ?

Aux

Etats-Unis, et, dans une moindre mesure, au Royaume-Uni, l'élargissement des

inégalités patrimoniales observé au cours des années 1980-1990 a été grandement

facilité par les très fortes baisses d'impôt dont ont bénéficié les revenus les

plus élevés depuis la fin des années 1970. En France et dans les pays d'Europe

continentale, la conjoncture politique et idéologique initiale était

différente : alors que la crise économique des années 1970 fut très vite

interprétée par les opinions anglo-saxonnes comme un aveu d'échec des

politiques interventionnistes mises en place à l'issue de la seconde guerre

mondiale (à commencer par l'impôt progressif), les opinions européennes ont

pendant longtemps refusé de remettre en cause les institutions associées à la

période bénie de la croissance.

Mais

ce grand écart transatlantique a fini par se réduire : outre que la

stagnation des pouvoirs d'achat constatée au cours des années 1980-1990 a

partout conduit à un certain rejet de l'impôt sur le revenu, l'existence

(réelle ou supposée) d'une mobilité de plus en plus forte des capitaux et des

« super-cadres » constitue aujourd'hui un puissant facteur poussant

les différents pays à s'aligner sur une fiscalité allégée pour les revenus en

question.

Tout

semble donc concourir à faire des premières années de ce siècle des années

fastes pour les détenteurs de patrimoines. Mais cette conjoncture économique et

intellectuelle durera-t-elle ? L'expérience du XXe siècle suggère que des

sociétés trop évidemment inégales sont intrinsèquement instables. L'étude du

siècle passé confirme qu'une trop forte concentration du capital peut avoir des

conséquences négatives en termes d'efficacité économique, et pas seulement du

point de vue de la justice sociale. Il est fort possible que l'aplatissement

des inégalités patrimoniales survenu au cours de la période 1914-1945, en