plan général I. avant la guerre (avant août 1914) Le système monétaire mondial centré sur Londres En Amérique, la banque Morgan au centre du jeu - concernant l'Amérique latine (back yard of the United States) - concernant l'Europe II. Pendant la guerre (août 1914 - début 1917) Morgan & Co toujours aux avant-postes (fin de la 1ère partie) L'entente des banques centrales, américaine et britannique (début de la 2ème partie) III. L'entrée en guerre des Etats-Unis (6 avril 1917) La crise dramatique - du côté américain - du côté britannique Le discours du 2 avril 1917 - le contexte - le texte IV. Conclusion(s) Voici un essai sur le problème important de l’entrée en guerre des Etats-Unis d’Amérique aux côtés des Alliés de l’Entente, le 6 avril 1917. Il est consternant de voir tant de sites ne parler que du Lusitania et du télégramme Zimmermann. Ce télégramme, c’est un peu comme l’attentat de Sarajevo : la mise au feu de la poudre, l’étincelle, mais sans poudrière, le feu ne fait que long feu… j’ai utilisé plusieurs sources qui figurent en bas de page mais cet essai que j’ai repoussé si souvent a été long à réaliser à cause de ma source principale : le Soutou. Vous ne connaissez pas le Soutou ? C’est un livre au format 14 x 22, de 966 pages dont 851 pages de texte, 74 pages de notes repoussées à la fin du livre (ce qui est une idiotie), 20 pages pour la liste des sources, 6 pages d’index et, enfin, 9 pages pour la table des matières (neuf pages). Au total, un kilo deux cents grammes, 1,211 kg exactement. Cela s’appelle "L’OR ET LE SANG" avec un sous-titre Les buts de guerre économiques de la Première Guerre mondiale [1]. I Avant la guerre (avant août 14)

Le système monétaire mondial centré sur Londres "Les États-Unis, barricadés

derrière leurs droits de douanes prohibitifs, ont un développement surtout

interne. Leur puissance économique est impressionnante, mais elle reste très

autocentrée. Les capitaux américains ne peuvent guère rivaliser encore avec les

capitaux britanniques ou allemands, ils restent dans la zone d'influence du

pays, en Amérique latine ou dans le Pacifique. En revanche, les investissements

britanniques restent la clé du développement américain. Surtout, les

industriels et les gouvernants américains s'intéressent encore peu au reste du

monde, malgré le mouvement réformiste, mené par Théodore Roosevelt, président

de 1901 à 1909, qui tente d'ouvrir le pays. Mais tout se passe comme si la

puissance américaine, quoique démesurée, était encore régionale". http://www.latribune.fr/ En 1914, Ce sont les Britanniques qui, par le biais essentiel de la place de Londres, dominent complètement la planète financière. ( p120-121) "Tout au long du XIXème siècle, et jusqu'en 1914, Londres était la première place financière mondiale. (…). Avant 1914, la place de Londres était spécialisée dans le prêt : on y prêtait trois fois plus d'argent qu'à New-York et dix fois plus qu'à Paris, comme le décrivait le journaliste économique Walter Bagehot dans son livre Lombard Street, paru en 1873. La place financière tirait sa force de la puissance économique et industrielle britannique, de la puissance des entreprises britanniques, des emprunts importants qu'elles contractaient (les entreprises britanniques empruntaient beaucoup plus que leurs homologues européennes), du haut degré de bancarisation des acteurs britanniques (les Britanniques gardaient beaucoup moins leurs économies par devers eux que les Français ou les Allemands et les plaçaient dans le système bancaire, contribuant ainsi au développement du secteur financier), de la spécialisation des acteurs sur les marchés qu'ils choisissaient, de la place du Royaume-Uni dans le commerce international (en tant qu'importateur, intermédiaire ou exportateur), de la force de frappe du sterling qui était la monnaie internationale de l'époque (et qui était déjà as good as gold, JPR)". http://www.lefigaro.fr/ Cela est si vrai que l’on peut parler de "sous-développement monétaire" de la place de New-York et que beaucoup de banquiers britanniques estimaient que "New York devait prendre sa part du financement du commerce international". Prenons le cas des relations économiques entre les États-Unis et l’Amérique latine. Un des freins au commerce inter-américain était le fait que les transactions étaient libellés en livres et que toutes les opérations de change et de crédit avaient lieu par l'intermédiaire de Londres et du système financier britannique. Tout cela alourdissait les frais pour les exportateurs et importateurs américains; malgré l'importance des échanges de marchandises entre les deux Amériques, il n'y avait en effet aucun lien financier direct entre elles, même pas la possibilité pour un exportateur américain d'escompter à New York, en dollars, l'effet d'un client sud- américain. Il était indispensable de trouver une solution à ce problème de change et de crédit, « pour nous débarrasser, au moins partiellement, d'une dépendance à l'égard des crédits de Londres et des marchés financiers européens qui, quoique essentielle dans le passé, s'est révélée sérieusement embarrassante (…) D'autre part il faudrait également ouvrir le marché américain aux valeurs et emprunts sud-américains c'est parce que la plus grande partie de ceux-ci étaient placés jusque-là à Londres que, en dernière analyse, tout le système financier sud-américain, même pour les opérations à court terme et les changes, reposait en fait sur les banques anglaises. (Soutou, 330). Tant et si bien que les experts parlaient de "système triangulaire". On comprend dès lors que beaucoup d’Américains aient eu envie de court-circuiter Londres et de réaliser ce que le New-York-Times appela "une doctrine de Monroe financière". Les finances de l’Amérique (de l’Arctique au Cap Horn) aux Américains ! Ce ne fut pas, pas du tout. En Amérique, la banque Morgan au centre du jeu La biographie de John Pierpont Morgan (JPM) 1837-1913 apporte son lot d’informations[2]. De cette source j’extrais ce qui concerne les liens transatlantiques tissés par la banque new-yorkaise, liens sans cesse renforcés et qui feront de cette banque et ses satellites de chauds partisans du conflit..

La banque Morgan joue un rôle décisif par rapport à la problématique "poursuite de l’intégration panaméricaine" ou "ouverture transatlantique" ; elle est à la croisée des chemins.

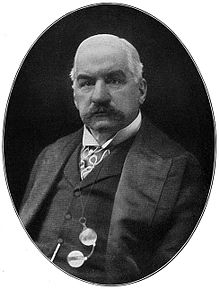

Concernant l’Amérique latine En janvier 1917, McAdoo, secrétaire d’État au Trésor – plutôt hostile aux prêts aux Alliés – demanda à Lamour, de la banque Morgan, d’étudier la possibilité de placer aux Etats-Unis des emprunts sud-américains. Morgan avec d’autres banques s’étaient intéressés à ce marché. Quoique la rémunération du capital prêté était, théoriquement, plus intéressante avec les pays latino-américains qu’avec les pays européens, le manque de limpidité des informations et la méfiance du public états-unien ainsi que le refus des gouvernements latino-américains d'offrir des garanties acceptables réduisaient l'efficacité des efforts de ces banques, car le groupe ne pouvait pas se permettre de garder indéfiniment sur les bras les valeurs sud-américaines. C’est ainsi que ces banques menées par Morgan avaient acheté pour 15 millions de dollars d’obligations des chemins de fer argentins mais n’avaient pas pu en placer une seule dans le public (Soutou). Dans ces conditions il n'est pas étonnant que 160 millions de dollars seulement d'emprunts sud-américains aient été placés au total à New York avant 1917, alors que durant les années de neutralité 750 millions de dollars d’emprunts européens y étaient placés chaque année. Par conséquent, c’est pour l’Europe que Morgan a les yeux de Chimène. L’Europe où Morgan est présent depuis longtemps avec un correspondant à Londres et les discussions de la Round table. Concernant l’Europe "(…) des contacts capitaux (sic, JPR) furent noués dès avant la guerre entre Lloyd George et tout un groupe conservateur très original : celui de la Round Table, présidé par Lord Milner, comptant (….), Philippe Kerr - futur secrétaire de Lloyd George en 1916 -, Hankey, le très influent responsable du Cabinet Office, Robinson - par la suite Dawson - au Times, (…) Lord Astor qui avait racheté l'Observer en 1911. Tout ce groupe a en commun l'exaltation de l'Empire, mais aussi la conviction que la sécurité de celui-ci face à l'Allemagne devra reposer sur un rapprochement étroit, "anglo-saxon", avec les Etats-Unis. C'est une forme d'atlantisme avant la lettre qui annonce, nous le verrons, les choix fondamentaux de décembre 1916. Notons à ce sujet que la Round Table avait une branche américaine, où l'on trouvait Walter Lippmann et Thomas Lamont, de la banque Morgan" (Soutou). Ainsi donc, dès avant la guerre, on trouve la banque américaine Morgan au sein d’un groupe de réflexion britannique, groupe qui constituera l’armature du War cabinet de décembre 1916, celui de la guerre à outrance avec Lloyd George – comme la présidence Clemenceau, en France – dont les problèmes financiers seront réglés par la même banque Morgan. II Pendant la guerre (août 1914-début 1917)

Les problèmes financiers sont rapidement posés. La victoire française sur la Marne, début septembre 14, sonne l’échec du plan allemand d’anéantissement de la France et la "course à la mer" annonce une guerre longue et indécise. Dès que les effets économiques et financiers de la guerre se font sentir - avec l'accroissement des exportations américaines vers l'Europe, la rapide disparition des ventes Alliées aux États-Unis, et conséquemment, la position créditrice des États-Unis (lesquels étaient largement débiteurs des Alliés avant 1914) - les dirigeants américains commencent à évaluer les conséquences économiques du nouvel état de choses pour l'après-guerre, et à intégrer dans leur vision du monde leur naissante suprématie. "En particulier, la force du dollar et la puissance capitaliste de New York devaient leur permettre de façonner la paix et d'imposer, à l'ennemi battu comme aux Alliés, l'ouverture du monde non seulement aux idéaux politiques des États-Unis, mais aussi à leurs marchandises et à leurs capitaux. En même temps, la nature même des instruments de cet impérialisme financier très particulier nécessitait un minimum de collaboration avec les autres participants du jeu international, et en particulier la Grande-Bretagne, sous peine de perdre toute efficacité". Ces spéculations parcourent les esprits des Américains dès la fin de l’année 1914. Morgan&Co toujours aux avant-postes La banque new-yorkaise (Morgan Junior a succédé à son père en 1913, photo ci-dessous) poursuit sans hésiter ses investissements financiers tant en France qu’en Angleterre. Avec l'accord de l'Administration et par l'entremise de Morgan, toute une série de prêts sont consentis :

-emprunt français de 100 millions pour trois ans en juillet 1916 ; -emprunt anglais de 250 millions pour deux ans en août 1916 ; -50 millions pour la ville de Paris à cinq ans en septembre 1916 ; -300 millions pour la Grande-Bretagne à trois et cinq ans en octobre 1916. Soit, pour ces exemples seulement, un total de 1,2 milliard de dollars. Comme on le voit, les remboursements commenceraient en 1918 et s'échelonneraient jusqu'en 1921, avec d'ailleurs dans certains cas des possibilités de prolongation. Il y avait accord complet entre Lamont de la banque Morgan et Strong [4] sur cette stratégie : la politique souhaitée par Strong des prêts aux Alliés à moyen terme, dont les remboursements échelonnés après la guerre viendraient à point pour maintenir l'équilibre international des États-Unis, malgré les retraits d'or prévus. Selon l’encyclopédie Wiki, toutes les munitions achetées par la Grande-Bretagne aux États-Unis l'ont été via une des sociétés créées par J.-P. Morgan jr, successeur de son père (et le ministre britannique chargé des munitions n’était autre que Lloyd George, membre –comme Morgan Jr- de la Round table). Morgan Jr mit également sur pied un groupement d'environ 2.200 banques[5] qui accordèrent un prêt de 500 millions de dollars aux Alliés. Morgan Jr mit donc ses pieds dans les pas de son père. Il était très amoureux de l’Europe et de la France en particulier. Une commission parlementaire américaine enquêta, sous la présidence FD. Roosevelt, sur les causes de l’entrée en Guerre des États-Unis en 1917. Une de ses conclusions les plus commentées fut la suivante : "Entre 1915 et avril 1917, les USA ont prêté à l’Allemagne 27 millions de dollars. Durant la même période, les USA ont prêté au Royaume-Unis et à ses alliés 2,3 milliards de dollars soit 85 fois plus. La conclusion a été tirée que les USA sont entrés en guerre parce qu’il était dans leur intérêt commercial que le Royaume-Uni ne soit pas vaincu" (et donc dans l’incapacité de rembourser ces dettes, JPR). Il va sans dire qu’en 1917, beaucoup d’Américains savaient cette distorsion entre les prêts aux pays de l’Entente et ceux accordés au Reich (quasi nuls). Ainsi, McAdoo, secrétaire d’État au Trésor, signala au président Wilson (3 janvier 1917) "cet extraordinaire manque de prévoyance" dont faisait preuve la banque américaine en prêtant de l’argent aux belligérants au lieu de racheter les valeurs qu’elle avait simplement acceptées comme collatéral [6]. Cette situation périlleuse –alors que la révolution de février en Russie change la donne sur le front Est- explique la teneur du télégramme expédié à Washington par Page, ambassadeur américain à Londres, qui indique que France et Angleterre sont arrivées "au bout de leur possibilités financières" et qui évoque "(notre) entrée en guerre qui peut-être serait le seul moyen de maintenir notre actuelle position commerciale prédominante et d’empêcher une panique" (5 mars 1917). Ce constat de Page est confirmé par les propos de J.M. Keynes qui, fin février-début mars 1917, déclare qu’il ne reste plus à son pays que "quelques semaines d’achat" aux États-Unis, pour finalement dire "qu’il faudra prendre des mesures désespérées"[7]. Morgan et ses banques satellites

demeurèrent fidèles à cette stratégie de prêts aux Alliés, envers et contre

tout, y compris contre le gouvernement américain et, surtout, le Federal

Reserve Board présidé par Harding à partir de 1916. C’est ainsi que Davison, un

des plus hauts dirigeants de Morgan Co, déclara devant ce même Board (18-XI-1916)

que les Anglais achetaient pour 10 millions de dollars par jour aux États-Unis

et qu’il ne fallait pas en refusant des prêts, interrompre cette tendance

lourde qui faisait des Américains "les

maîtres du monde !" (sic), Soutou. [1] Chez FAYARD, édition de 1989. [2] Disponible gratuitement sur le net. Lien : http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/08/17/j-p-morgan-le-mythe-du-super-banquier_3462724_3234.html texte d’Hubert Bonin, professeur d’histoire économique à Sciences Po Bordeaux. [3] Ces banques ne peuvent ignorer que, à chaque élection générale, sous le 2° Reich, se présente tout à fait légalement un parti antisémite. Leur penchant naturel les porte vers les Alliés. [4] Gouverneur de la Federal Reserve Bank of New-York durant 14 ans, de 1914 à sa mort (1928). Il exerça une grande influence sur le Federal Reserve System. [5] Il y avait environ 10.000 banques aux États-Unis, paradis pour Bonnie and Clyde… [6] Le collatéral est livré par l'emprunteur au prêteur en contrepartie des liquidités prêtées. [7] A cette date, Keynes est haut-fonctionnaire à la division du Trésor chargée du financement de la guerre. |

JPM obtient une éducation à la fois

européenne (Londres, Suisse, Allemagne) et nord-américaine. Ces liens

transatlantiques expliquent sa culture internationaliste : il s’est formé à la

succursale parisienne d’une banque de Philadelphie, Drexel, en 1868-1870, et

séjourne souvent en France, à Paris ou à

Aix-les-Bains. Sa force aura été d’impulser le glissement insensible du

pôle financier et bancaire de Boston et Philadelphie vers Wall Street. Aux

côtés de la banque "israélite" (Kuhn-Lœb, Seligman)

JPM obtient une éducation à la fois

européenne (Londres, Suisse, Allemagne) et nord-américaine. Ces liens

transatlantiques expliquent sa culture internationaliste : il s’est formé à la

succursale parisienne d’une banque de Philadelphie, Drexel, en 1868-1870, et

séjourne souvent en France, à Paris ou à

Aix-les-Bains. Sa force aura été d’impulser le glissement insensible du

pôle financier et bancaire de Boston et Philadelphie vers Wall Street. Aux

côtés de la banque "israélite" (Kuhn-Lœb, Seligman) -emprunt

franco-anglais de 500 millions de dollars en octobre 1915 pour cinq ans ;

-emprunt

franco-anglais de 500 millions de dollars en octobre 1915 pour cinq ans ;