S'il

fallait caractériser d'une formule le mouvement ouvrier allemand à la fin du

XIXe et au début du XXe siècle, on pourrait dire que la croissance du mouvement

syndical et politique, son renforcement numérique, la puissance accrue de son

appareil s'accompagnent d'un affaiblissement idéologique. Plus et mieux

organisé, le S. P. D. est de moins en moins révolutionnaire. Cette social-démocratie aux chiffres d'adhérents impressionnants, aux militants nombreux et

disciplinés, épouvantail d'une partie de la bourgeoisie, accepte de plus en plus

le régime capitaliste. La majorité de ses membres peut-être, de ses dirigeants

certainement, veut -au fond- moins renverser qu'amender ce régime.

LES PROGRÈS CONTINUENT…

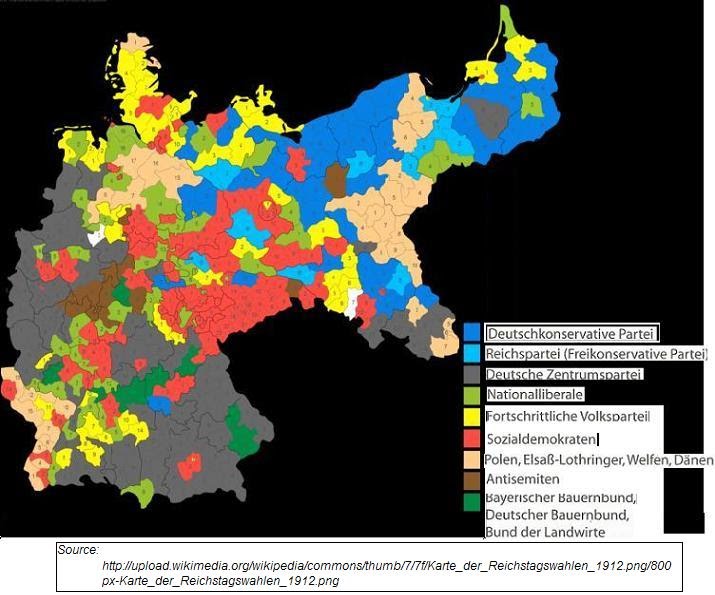

A regarder les chiffres des suffrages obtenus aux diverses élections, on a l'impression d'une remarquable santé, d'une progression continue de la social-démocratie allemande. En vingt ans, elle triple ses voix et ses sièges. Le parti social-démocrate est devenu en 1912 le plus fort parti du Reichstag. Suffrages recueillis aux élections générales de 1890 à 1912. Le chiffre entre parenthèses

est celui des députés: 1890: 1.427000 (35); 1893:1.780000 (44) 1898 : 2.107000 (56) ; 1903. 3.010.000 (81) ; 1907: 3.259.000 (43) ; 1912 : 4.250.000 (110). Certes, pendant cette période, la population allemande augmente nettement, mais les suffrages socialistes croissent plus vite : la social-démocratie "mord" sur les autres formations politiques. Tableau : suffrages exprimés (%) et pourcentage des députés au Reichstag pour l'extrême-droite et l'extrême-gauche

NB. 1ère ligne : pourcentage obtenu des suffrages exprimés ; 2ème ligne : pourcentage du nombre de députés à la chambre. source : MILATZ. Croquis On observe la diminution régulière du nombre d’abstentionnistes (Nichtwähler), l’essor spectaculaire du vote SPD sur une période somme toute assez courte, l’exceptionnelle fidélité du vote catholique (Zentrum), sainte obéissance. Noter aussi l’existence officielle d’un Parti Antisémite (qui s’allie à la droite libérale à partir de 1887) qui présente des candidats aux élections. Carte. Correspondance des légendes. La légende du croquis et celle de la carte de 1912 ne correspondent pas tout à fait. Le

Fortschrittliche Volkspartei (carte) correspond aux Linksliberale Parteien du

croquis (parti populaire progressiste -que l’on retrouve sous Weimar- "libéral, démocratique et bourgeois" (Wiki)). Les

Konservative und Nationale Parteien (croquis) correspondent, sur la légende de

la carte, au Deutschkonservative Partei et au Nationalliberale Partei. Ce sont

eux dont Milatz donne les scores dans le tableau. Parmi

les Rechtsliberale Pareien (partis de droite, libéraux), il faut classer le

Reichspartei (Freikonservative Partei de la carte). On

constate que les partis régionaux des minorités nationales (polonais,

alsacien-lorrain, danois et Welfe -Hanovrien-) ainsi que les partis

régionalistes paysans (Bauer en allemand) ou ruraux (landwirte) sont toujours

présents et on les retrouvera aussi sous Weimar. Ces partis ruraux/paysans

rejoindront les ultras-conservateurs du DNVP puis les nazis. * Le mouvement syndical s'organise et se développe parallèlement. Les syndicats, gênés par les lois bismarckiennes, se reconstituent après 1890 et décident de se fédérer. Le premier Congrès de la Confédération générale ouvrière (1892) groupe 350.000 adhérents. En 1900, le chiffre a presque doublé (680.000). En 1913, la Confédération est de loin l'association syndicale la plus puissante d'Allemagne avec ses deux millions et demi de membres. Si l'on compare l'Allemagne à ses voisins, on constate que seule la Grande- Bretagne a des syndicats plus forts numériquement (les fameux Trade-unions, 4 millions de membres), tandis qu'en France, en 1913, il n'y a qu'un million d'ouvriers syndiqués à la CGT. A côté des syndicats sociaux- démocrates (2.500.000 membres), il y a un Gesamterband der christiichen Gewerkschaften (syndicats chrétiens) avec 750.000 adhérents environ et les syndicats HirschDuncker, prétendument apolitiques, avec 250.000 membres. Les patrons ont mis sur pied une union syndicale de "jaunes" pour lutter contre les grévistes. Lorsqu'en 1889 est fondée à Paris la Deuxième Internationale[1], la délégation allemande est sans doute celle dont les avis ont le plus de poids. Dans l'Europe de l'avant-guerre, c'est vers l'Allemagne que se tournent les espoirs du monde ouvrier, c'est dans ce pays que les révolutionnaires espèrent obtenir les plus grands succès[2].

LE RÉVISIONNISME, CANCER DE LA SOCIAL-DÉMOCRATIE

L’"obésité" du S.P.D. Le révisionnisme bernsteinien s'explique pour une bonne part par le développement du capitalisme à partir de 1890. Sans tomber dans le schématisme disons que nous entrons dans une phase A d’un Kondratieff et une prospérité - toujours relative selon les classes - s’installe. Les crises économiques n'ont plus, apparemment, ni la régularité, ni la violence de celles observées et décrites par Marx et Engels en Angleterre. Le niveau de vie de la masse des ouvriers d'industrie s'élève. La croissance du parti social-démocrate et des syndicats, leurs victoires électorales, les coopératives, la multiplication d'organismes de prévention sociale donnent naissance à une aristocratie ouvrière, dont le mode de vie et les idées ne coïncident pas toujours avec celles de la classe qu'elle dirige. Selon Kuczynski, l'aristocratie ouvrière se compose jusqu'au XXe siècle des catégories d'ouvriers les mieux payées, par la suite, de militants appointés par les organisations ouvrières (syndicats, coopératives, organismes de gestion municipale, etc.). C'est alors, non plus le patronat, mais la classe ouvrière elle-même qui paie directement cette aristocratie. C'est Bernstein lui-même qui explique que "Le mouvement ouvrier syndical et coopératif exige de ses adhérents des qualités très bourgeoises, en quelque sorte, et quand ces qualités n'existent pas, il les leur inocule" Il existe plus de 15.000 militants appointés. Près de 20.000 sociaux-démocrates siègent dans les conseils municipaux, un dixième des adhérents de la S.P.D. (100.000) sont, à la veille de la guerre, employés dans les services d'assurances sociales, les bureaux de placement, les conseils de prud'hommes, les coopératives, etc. Le mouvement coopératif est puissant et riche. En 1913, il compte 1.621.000 membres et son chiffre d'affaires s'élève à 500 millions de marks. Les hommes qui le dirigent pensent de plus en plus en négociants, en hommes d'affaires, et de moins en moins en socialistes. Ils "s’installent" dans le capitalisme réel et n’ont guère envie de faire la révolution qui d’ailleurs, pour les luthériens, est un péché (sic, Ebert). Comme les dirigeants syndicaux, ils sont hostiles à toute révolution, à toute lutte violente qui compromettrait l’œuvre réalisée. Vers la fin du XIXe siècle, viennent au socialisme des couches nouvelles. Alors que les cadres du type Bebel, Auer (ouvriers autodidactes) avaient souvent dirigé le mouvement à ses débuts, maintenant affluent de jeunes intellectuels, des universitaires, qui adhèrent parfois au mouvement pour des raisons morales et que leur habileté ou leur compétence font désigner rapidement à des postes importants et bien rétribués de l'appareil social-démocrate. Un délégué au Congrès de 1894 s'écrie: "Nous voyons aujourd'hui les intellectuels refouler les autodidactes. Alléchés par de hauts traitements, ils accèdent en grand nombre aux situations les mieux rétribuées... C'est en qualité de recrues et non d'officiers qu'ils doivent débuter". Ils épouseront, dans leur majorité, les idées révisionnistes. "Des partisans de Bernstein", écrit Bebel à Victor Adler, "nous en avons un grand nombre et à vrai dire presque toujours à des postes de commande. Ils n'ont pas le courage de dire ce qu'ils pensent, mais font pourtant de la résistance passive et travaillent sous le manteau" Les militants ouvriers eux-mêmes sont d'un type nouveau. Ce sont des tacticiens [3], des administrateurs, qui se veulent réalistes et ne gardent de la phrase révolutionnaire que ce qu'il faut pour enthousiasmer les masses sur qui le mot socialisme conserve son pouvoir un peu magique. Ils ne se préoccupent pas de théorie. Ils laissent à Kautsky et Bernstein le soin de débattre de l'orthodoxie marxiste et du révisionnisme. Ils ont même un certain dédain, avoué ou non, pour ces disputes de doctrine. On raconte que Friedrich Ebert, lorsqu'il devint militant appointé, s'étonna de ne voir dans son bureau ni téléphone, ni machine à écrire. Le parti sortait de la clandestinité, on ne conservait ni doubles de lettres, ni listes d'adhérents. A partir de 1890, tout change. Ebert, Severing, Noske ont été assez longtemps ouvriers eux- mêmes pour ne jamais perdre tout à fait le contact avec le prolétariat allemand. Mais ils sont avant tout soucieux d'efficacité, de rendement. C'est sous leur direction -méthodique, patiente, habile et opiniâtre- que le parti social-démocrate devient cette machine puissante, aux rouages bien huilés, cette masse bien organisée. La force du parti devient un but en soi. Le romantisme révolutionnaire d'un Bebel, d'un Wilhelm Liebknecht est une survivance émouvante d'un passé considéré comme révolu. La classe ouvrière de 1910 n'est plus celle qui a combattu si vaillamment les lois scélérates de Bismarck. Sa composition a changé. De nombreux artisans ruinés, des ouvriers agricoles sont devenus ouvriers d'industrie et ont importé dans le prolétariat des modes de penser propres à leur classe d'origine. Dans la social-démocratie, les parlementaires, toujours plus nombreux, prennent de plus en plus d'importance. Or, comme le notait Jean Jaurès, "les députés ouvriers s'embourgeoisent vite, au mauvais sens du mot". Une partie de la social-démocratie s'intègre peu à peu à la société impériale. E. Halévy écrit dans l'Histoire du socialisme européen : "[Le parti social-démocrate] tout en restant verbalement révolutionnaire, s'était au début du XXe siècle intégré pacifiquement dans l'Empire social allemand". Tout ceci explique le succès des idées de Bernstein.

Les théories d’Eduard Bernstein. De nombreux observateurs ont ainsi noté la chute de l'élan révolutionnaire dans le mouvement ouvrier allemand. Péguy dira "Tout le monde sait qu'il n'y a pas plus d'esprit révolutionnaire dans toute la social-démocratie allemande que dans un régiment de Cent-gardes". En 1899, Eduard Bernstein[4], dans ses Prémisses du socialisme, met en cause un certain nombre de points de la doctrine marxiste. Karl Legien, secrétaire général de la Confédération syndicale, s'oppose à la direction du parti social-démocrate, parce qu'il est d'avis que les syndicats ne doivent pas se fixer des objectifs politiques, mais lutter pour un certain nombre de réformes partielles. Il ne s'agit pas de renverser le régime capitaliste, mais d'amender, dans le cadre du régime, la condition ouvrière. Et, sur un certain nombre de points, les idées de Legien rencontrent celles de Bernstein. Ces conceptions rejoignent celles de la bourgeoisie "éclairée". Les "socialistes de la chaire" (professeurs d'économie politique réputés, comme Dühring, JPR), des catholiques comme Mgr Ketteler, préconisent de larges réformes susceptibles d'améliorer le sort de la classe ouvrière et de l'intégrer au système capitaliste. On assiste donc à un double mouvement d'idées. De la part de la bourgeoisie : tentative de neutraliser un parti révolutionnaire ; de la part des révisionnistes : volonté de mettre l'accent sur les avantages immédiats, susceptibles d'être obtenus sous le régime politique et économique actuel et abandon du but final : la transformation socialiste de la société. Bernstein part de l'idée que le schéma marxiste sur l'évolution de la société est contredit par les faits. Les crises ne sont plus aussi violentes : le capitalisme, qui n'est pas sur son déclin, a trouvé les moyens (études de la conjoncture, développement du crédit, etc.) de les prévenir ou de les atténuer. La petite entreprise, surtout dans l'agriculture, résiste à la concentration, que contrebalance, pense-t-il, la multiplication du nombre des actionnaires. La bourgeoisie allemande d'ailleurs a évolué, elle est composée d'esprits éclairés. La classe ouvrière au contraire n'est pas prête à assumer la direction du pays. Vouloir imposer la dictature d'une classe relève d'un niveau de civilisation aujourd'hui dépassé. Ce qu'il faut, c'est développer la démocratie. Comment ? Essentiellement par le suffrage universel : on retrouve là une idée chère à Lassalle. Bernstein publie une édition des œuvres complètes de Lassalle en 1891 et consacre plusieurs ouvrages au fondateur de l'Association générale des travailleurs allemands, ADAV [5]. Toute

idée de révolution violente est périmée. Bernstein s'oppose même à toute

nationalisation, à toute "expropriation

des expropriateurs". Non seulement elle risque de perturber la vie

économique, mais elle est condamnable d'un point de vue moral. Bernstein parle

à ce propos de "manie

insensée de se livrer à des expériences", de

"violence

inutile". "Au risque d'être accusé de philistinisme, je n'hésite

pas à déclarer que l'idée d'une expropriation, simple vol légal, me paraît

absolument condamnable, abstraction faite de son caractère nocif sur le plan

économique et utilitaire" (extrait de Prémisses du socialisme,). Nous

retrouverons ces idées en 1919. Selon lui, "La

social-démocratie ne désire pas dissoudre cette société et en prolétariser tous

les membres. Elle travaille bien plutôt sans relâche à faire accéder l'ouvrier

encore placé dans la condition d'un prolétaire à celle d'un bourgeois et par

conséquent à généraliser la condition bourgeoise". (cf. Ebert ci-contre qui a retenu la leçon...) D'ailleurs, toujours selon Bernstein, nous vivons une époque de transition et le socialisme se réalise dans les faits, de manière quasi insensible : "Je suis fermement convaincu, écrit Bernstein en 1901, que la génération actuelle assistera à la réalisation de beaucoup de socialisme, sinon dans la forme brevetée, du moins dans les faits", car, selon lui, "une bonne loi de fabrique peut renfermer plus de socialisme que le transfert à l'État de tout un groupe d'usines"[6]. Pour Bernstein, le socialisme, c'est l'amélioration des rapports entre société et individu, la suppression des formes d'exploitation les plus brutales. "Tout cela signifie pour moi une progression vers le socialisme, ou si l'on veut sa réalisation par fragments". Sur le plan politique, Bernstein, tout naturellement, préconise les accords avec les partis bourgeois en vue de promouvoir des lois qui consacrent l'émancipation de la classe ouvrière. Du système marxiste, il rejette l'essentiel de la doctrine économique et la dialectique. Avec toute une série d'autres théoriciens sociaux-démocrates (Adler), il pense que le socialisme doit abandonner Hegel pour revenir à Kant. Le socialisme a pour eux des fondements moraux : c'est une exigence humaniste de la pensée et du cœur, un besoin de justice. "Mais pourquoi faire dériver le socialisme de la nécessité économique ? A quoi bon dégrader l'intelligence, le sentiment de la justice, la volonté humaine ? " (Vorwärts [7], 26 mars 1899). Avec

une théorie aussi solidement étayée, ne nous étonnons de voir les

sociaux-démocrates réformistes allemands soutenir à fond la Weltpolitik de

l’empereur et fourbir leurs armes contre le Russe, barbare qui se place aux

avant-postes de l’Asie face à la Kultur

allemande. NB. Toute cette partie doit beaucoup au texte de Gilbert BADIA. * Cette faiblesse est inhérente à la pratique allemande de la révolution par le haut. Jean Jaurès disait, en 1904, au congrès de l’Internationale socialiste, à Amsterdam, « en ce moment, ce qui pèse sur l’Europe et sur le monde, c’est l’impuissance politique de la social-démocratie allemande. Le prolétariat allemand n’a pas historiquement une tradition révolutionnaire. Ce n’est pas lui qui a conquis sur les barricades le suffrage universel. Il l’a reçu d’en-haut ». lire : Bismarck et l’unité allemande Jaurès est sans doute trop sévère. W. Liebknecht et Bebel ont payé de leur liberté leur condamnation de l’annexion de l’Alsace-Lorraine, en 1871. Ce n’est qu’un exemple. Mais sur la révolution par le haut, on ne peut lui donner tort. Cette influence dramatique de la monarchie, de cette voûte de pierres du traditionalisme qui domine toujours les esprits allemands et les empêche de voir la lumière de l’autonomie révolutionnaire perdure, malgré les efforts de Marx et Engels. Un jour, A. Bebel accepta d’être présenté à Guillaume II. « Eh bien, Mr Bebel, vous voulez donc me supprimer ? »… Mais que diable allait-il faire en cette galère ? « Loin de là, sire, une monarchie de forme anglaise me paraît préférable à la république française ». Il est bien vrai que la république-qui-fusille n’est pas un produit exportable. Mais, le problème est de la transformer en république sociale, pas de lui préférer une monarchie où les classes dominantes - fussent-elles métamorphosées par des apports multiples - sont en place depuis des siècles au détriment d’un peuple qui ne sera jamais vraiment adulte. [1] A l’occasion du centenaire de la Révolution française, les délégués socialistes du monde entier étaient présents à Paris. Leur réunion fut mise à profit pour créer la seconde Internationale. [2] Lénine lui-même fera partie de ces optimistes qui misèrent sur une victoire de la révolution en Allemagne. [3] A l’image du militant SPD mis en scène par H. MANN dans son ouvrage paru en 1914 "Der Untertan". [4] Eduard Bernstein, employé de banque, puis rédacteur du Sozial-demokrat (imprimé à Zurich), était initialement personnellement lié à Marx et surtout à Engels, qu'il rejoint à Londres où il vit en exil. C'est à Londres qu'il publie, en 1896, une série d'articles intitulés : Problèmes du socialisme, puis, sur l'invite du Congrès du parti qui lui demande de préciser sa doctrine, ses Prémisses du socialisme. Rentré en Allemagne, il sera élu député en 1902. En 1916, il adhère à l'U.S.P.D. (socialistes contre la guerre), pour réintégrer le parti des majoritaires avec Kautsky, dès le début de 1919. Il mourra à la veille de la prise du pouvoir par Hitler. [5] Cette influence de Lassalle perdure indéfiniment. En 1932, le gouvernement du Reich se débarrasse par un coup d’État du gouvernement SPD de la Prusse. -ne pas confondre l’ensemble du Reich et la seule Prusse-. Gouvernement qu’il juge trop à gauche. Le parti communiste allemand KPD propose de répliquer par une grève générale immédiate. A quoi la direction du SPD répond qu’il s’agit là d’une provocation (sic) de la part du KPD et qu’il faut attendre les élections en Prusse qui sont toutes proches. Résultats : raz-de-marée nazi. [6] Sottise absolue (JPR) car cela détruit le principe d’égalité : des ouvriers seront mieux traités dans telle fabrique que ceux d’une autre, tout en effectuant le même travail. On retrouve cela dans l’ANI… [7] Journal quotidien du SPD. (Cf. article wiki). |